労災保険からいくらもらえる?労災で怪我の金額の目安は?

労災の金額は労災保険と慰謝料の2種類!

適正な慰謝料の支払いを受けるため弁護士に相談を!

労災保険からいくらもらえるかの金額の目安は、怪我をした場合には療養補償給付として治療費全額、休業4日目からの賃金の6割の休業補償給付と2割の休業特別支給金、後遺障害が残った場合に等級毎の障害補償給付です。

また、労災で怪我したことに会社が責任を負う場合には、会社に対して、労災の休業補償給付を超える部分の休業損害(賃金の4割)に加えて、慰謝料等の損害賠償を請求することができます。

このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、「労災保険からいくらもらえるか」「労災で怪我をしたら会社からいくらもらえるか」「労災で死亡したラ会社からいくらもらえるか」について解説します。

労災の損害賠償については、「労災の損害賠償請求!賠償金の計算方法と獲得までの流れを解説」をご覧ください。

電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

労災保険からいくらもらえる?金額の目安を労災金額表で解説

労災保険が支払う金額には次の給付があります。

- 療養補償給付:労災で負ったけがや病気の治療費の補償

- 休業補償給付:労災で仕事を休んだ分の賃金の一部の補償

- 障害補償給付:労災で後遺障害等級が認定された場合の後遺障害の補償

- 傷病補償年金:労災で療養開始から1年6か月経過しても完治しない場合の補償

- 介護補償給付:労災で介護が必要となった場合の介護費用の補償

- 遺族補償給付:労災で死亡した場合のに遺族への補償

- 葬祭料:労災で死亡したことにより必要となった葬祭料の補償

療養補償給付(療養給付)の金額の目安

「療養補償給付」は仕事中にけがや病気になった場合(業務災害)、「療養給付」は通勤中にけがや病気になった場合(通勤災害)の治療費の補償です。

「療養補償給付」は仕事中にけがや病気になった場合(業務災害)、「療養給付」は通勤中にけがや病気になった場合(通勤災害)の治療費の補償です。

療養(補償)給付の金額の目安は、労災保険が適用される治療方法については、治療費全額です。

労災保険に療養(補償)給付の支給を申請し、労災認定を受ければ支払われます。

といっても、労災指定病院で治療を受ける場合、受付で「労災保険を使いたい」と伝えれば、自分で治療費を支払う必要はなく、労災認定後に労災保険が支払ってくれますので、基本的には労災被害者ご本人が療養(補償)給付をもらうことはありません。

休業補償給付(休業給付)の金額の目安

「休業補償給付」は仕事中にけがや病気になった場合(業務災害)、「休業給付」は通勤中にけがや病気になった場合(通勤災害)に減った賃金の一部の補償です。

「休業補償給付」は仕事中にけがや病気になった場合(業務災害)、「休業給付」は通勤中にけがや病気になった場合(通勤災害)に減った賃金の一部の補償です。

休業(補償)給付の金額の目安は、4日目以降に休業した場合の賃金の6割の休業補償と2割の休業特別支給金です。

休業(補償)給付は次の計算式で補償されます。

休業補償給付=給付基礎日額×(休業日数-3)×60%

「給付基礎日額」とは「1日あたりの賃金」で、労災が発生する直前の3か月の給料の合計を、その期間の総日数で割ることで計算できます。

例えば月給30万円の場合、「90万円(3ヶ月の給料の合計)÷90日(3ヶ月の日数)=1万円」が給付基礎日額となります。

給付基礎日額が1万円場合、103日休業した場合の休業(補償) 給付の額は、

1万円×(103日-3日)×60%=60万円

となります。

そして、これとは別に、休業特別支給金として給付基礎日額の20%の給付も受けることができます。

給付基礎日額が1万円場合、103日休業した場合の休業特別支給金の額は、

1万円×(103日-3日)×20%=20万円

となります。

障害補償給付の金額の目安

「障害補償給付」は仕事中にけがや病気になった場合(業務災害)、「障害給付」は通勤中にけがや病気になった場合(通勤災害)に、労働基準監督署が認定した後遺障害等級に応じて支払う後遺障害の補償です。

「障害補償給付」の金額の目安は、後遺障害1級~7級については、次の労災金額表のとおりの障害補償年金・障害特別年金・障害特別支給金、後遺障害8級~14級については、次の労災金額表のとおりの障害補償一時金・障害特別一時金・障害特別支給金が支払われます。

| 等級 | 障害補償年金 | 障害特別年金 | 障害特別支給金 |

| 1級 | 毎年313日分 | 毎年313日分 | 342万円 |

| 2級 | 毎年277日分 | 毎年277日分 | 320万円 |

| 3級 | 毎年245日分 | 毎年245日分 | 300万円 |

| 4級 | 毎年213日分 | 毎年213日分 | 264万円 |

| 5級 | 毎年184日分 | 毎年184日分 | 225万円 |

| 6級 | 毎年156日分 | 毎年156日分 | 192万円 |

| 7級 | 毎年131日分 | 毎年131日分 | 159万円 |

| 障害補償一時金 | 障害特別一時金 | 障害特別支給金 | |

| 8級 | 503日分(一度だけ) | 503日分(一度だけ) | 65万円 |

| 9級 | 391日分(一度だけ) | 391日分(一度だけ) | 50万円 |

| 10級 | 302日分(一度だけ) | 302日分(一度だけ) | 39万円 |

| 11級 | 223日分(一度だけ) | 223日分(一度だけ) | 29万円 |

| 12級 | 156日分(一度だけ) | 156日分(一度だけ) | 20万円 |

| 13級 | 101日分(一度だけ) | 101日分(一度だけ) | 14万円 |

| 14級 | 56日分(一度だけ) | 56日分(一度だけ) | 8万円 |

後遺障害1~7級の場合、「障害補償年金」は「給付基礎日額」の何日分の年金、「障害特別年金」は「算定基礎日額」の何日分の年金、「障害特別支給金」は一定の金額が支払われ、後遺障害8~14級の場合、「障害補償一時金」は「給付基礎日額」の何日分の一時金、「障害特別一時金」は「算定基礎日額」の何日分の一時金、「障害特別支給金」は一定の金額が支払われます。

後遺障害1~7級の場合、「障害補償年金」は「給付基礎日額」の何日分の年金、「障害特別年金」は「算定基礎日額」の何日分の年金、「障害特別支給金」は一定の金額が支払われ、後遺障害8~14級の場合、「障害補償一時金」は「給付基礎日額」の何日分の一時金、「障害特別一時金」は「算定基礎日額」の何日分の一時金、「障害特別支給金」は一定の金額が支払われます。

「給付基礎日額」とは給料の1日分、「算定基礎日額」とは賞与の1日分です。

例えば、労災事故発生前の3ヶ月(90日)の月給が30万円、年間賞与が73万円であった場合、

給付基礎日額 30万円×3ヶ月÷90日=1万円

算定基礎日額 73万円÷365日=2000円

となります。

後遺障害7級の場合、障害補償年金として年131万円、障害特別年金として年26万2000円、障害特別支給金として159万円が支給されます。障害特別支給金は1回限りですが、障害補償年金・障害特別年金は毎年支払われます。

これに対し、後遺障害12級の場合、障害補償一時金として156万円、障害特別一時金として31万2000円、障害特別支給金として20万円が支給されますが、すべて1回限りとなります。

労災の後遺障害等級ごとの金額の目安について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。

傷病補償給付の金額の目安

傷病補償給付は、 療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます(出典:厚生労働省徳島労働局「傷病(補償)年金」)。

傷病補償年金の金額の目安は、傷病等級第1級~第3級に応じて、次の労災金額表のとおりの傷病補償年金・傷病特別年金・傷病特別支給金が支払われます。

| 傷病等級 | ①傷病補償年金 | ②傷病特別年金 | ③傷病特別支給金 |

| 第一級 | 給付基礎日額の313日分 | 算定基礎日額の313日分 | 114万円 |

| 第二級 | 給付基礎日額の277日分 | 算定基礎日額の277日分 | 107万円 |

| 第三級 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 | 100万円 |

介護補償給付の金額の目安

介護(補償)給付は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと2級の精神神経、胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合

介護(補償)給付は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと2級の精神神経、胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合

に支給されます。ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所されている方には支給されません(出典:厚生労働省徳島労働局「介護(補償)給付」)。

介護補償給付の金額の目安は、常時介護か随時介護かの区分に応じて、次の労災金額表のとおりの介護補償給付が支給されます。

| 区分 | 該当する症状 | 支給額 |

| 常時介護 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両眼を失明する など |

月額8万1290円~17万7950円 |

| 随時介護 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・後遺障害第1級に該当するが、常時介護が必要なわけではない など |

月額4万0600円~8万8980円 |

遺族補償給付の金額と目安

遺族補償給付は、労災で家族をなくした遺族に支払われる給付金です。

遺族補償給付の金額の目安は、残された遺族の数に応じて、次の労災金額表のとおりの支給されます(参照:厚生労働省徳島労働局「遺族(補償)給付」)。

| 遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金 (一時金) |

遺族特別年金 |

| 1人 | 給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分) |

| 2人 | 給付基礎日額の 201日分 |

算定基礎日額の 201日分 |

|

| 3人 | 給付基礎日額の 223日分 |

算定基礎日額の 223日分 |

|

| 4人以上 | 給付基礎日額の 245日分 |

算定基礎日額の 245日分 |

遺族補償給付の資格者となるのは、労災被害者と生計をともにしていた家族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)ですが、妻以外の遺族に関しては「高齢者(60歳以上)・年少(18歳以下)・障害者」であることが条件です。

遺族補償給付の受給者がいない場合などには、それ以外の遺族に「遺族補償一時金」が支払われます。その金額は、以下の表をご覧ください。

| 遺族補償年金の受給資格者がいない場合 | 給付基礎日額の1000日分 |

| 遺族補償年金の受給資格者がすべて失権(※)し、支払われた年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に達しない場合 | 給付基礎日額の1000日分と、左記合計額の差額 |

※失権とは受給資格者が死亡、婚姻、離縁、18歳に達するなどして受給資格を失うことをいいます。

遺族補償一時金の対象者のうち、以下の最も順位が高い者に支払いが行われます。

①配偶者

②被災者と生計を共にしていた子・父母・孫・祖父母

③生計を共にしていなかった子・父母・孫・祖父母

④兄弟姉妹

葬祭料

労災で被災者が死亡した場合、葬儀に使うための「葬祭料」が支払われます。実際に葬儀を行った遺族に支払われるのが一般的です。

故人に遺族がいない場合、葬儀を行った「会社の社長」や「知人」に葬祭料が支払われることもあります。

葬祭料の金額は以下の通りです。

31万5,000円+基礎給付日額の30日分

上記の金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合、給付基礎日額の60日分が支払われます。

労災で怪我をしたら会社からいくらもらえる?金額の目安は?

労災で怪我をした場合に会社からもらえるお金は、会社に労災について責任がある場合に支払われる損害賠償金であり、主な費目は次のとおりです。

| 費目 | 内容 |

| 治療関係費 | 治療費、入院雑費、通院交通費、器具代などの賠償 |

| 休業損害 | 労災で仕事を休んだ分の給料の賠償 |

| 慰謝料 | 労災によって発生した精神的苦痛に対する賠償 |

| 逸失利益 | 労災がなければ将来得られたであろう収入の賠償 |

| 将来介護費 | 重篤な後遺障害で介護が必要になった場合の賠償 |

治療関係費の金額の目安

治療関係費は、治療に要する費用であり、主な内訳は次のとおりです。

治療関係費の金額の目安は、治療終了までの全額です。

| 内訳 | 内容 | 金額 |

| 治療費 | けがの治療にかかるお金 | 労災保険から支払われる |

| 入院雑費 | 入院中にかかる雑費、着替えなど | 入院1日あたり1500円 |

| 入通院付添費 | 入通院に付添が必要な場合の費用 | 入院1日あたり6500円 通院1日当たり3300円 |

| 装具費用 | 装具費用(松葉杖、車いす、義肢、メガネなど) | 必要なものの実費 |

| 通院交通費 | 通院にかかる交通費 | 公共交通機関…実費 自家用車…1kmあたり15円 |

休業損害の金額の目安

休業損害は、労災が原因で休業して得られなかった賃金の賠償であり、「労災発生前3ヶ月の給料の総支給額÷その期間の日数×休業日数」で計算します。

休業損害は、労災が原因で休業して得られなかった賃金の賠償であり、「労災発生前3ヶ月の給料の総支給額÷その期間の日数×休業日数」で計算します。

休業損害の金額の目安は、労災が原因で休業して得られなかった賃金の全額です。

例えば、月給30万円で労災発生前の3ヶ月(90日)に90万円の支給を受けていて103日休んだ場合、休業損害は次のとおり計算できます。

90万円÷90日×103日=103万円

この場合、労災保険の給付基礎日額は1万円なので、休業補償給付の計算式「給付基礎日額×(休業日数-3日)×60%」に当てはめると、

1万円×(103日ー3日)×60%=60万円

となります。

したがって、会社に請求する休業損害は、

103万円-60万円=43万円

というように計算できることとなります。

なお、労災保険から休業補償給付とは別に支払われている「休業特別支給金」(賃金の20%)については差し引く必要はありません。

慰謝料

慰謝料は、労災で怪我をした場合に受けた精神的苦痛に対する賠償であり、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料の2種類があります。

| 種類 | 内容 | 慰謝料の金額の目安 |

| 入通院慰謝料 | 入通院を余儀なくされたことで受けた精神的苦痛に対する賠償 | 入通院の期間に応じて数十万円~数百万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛に対する賠償 | 後遺障害等級に応じて110万~2800万円 |

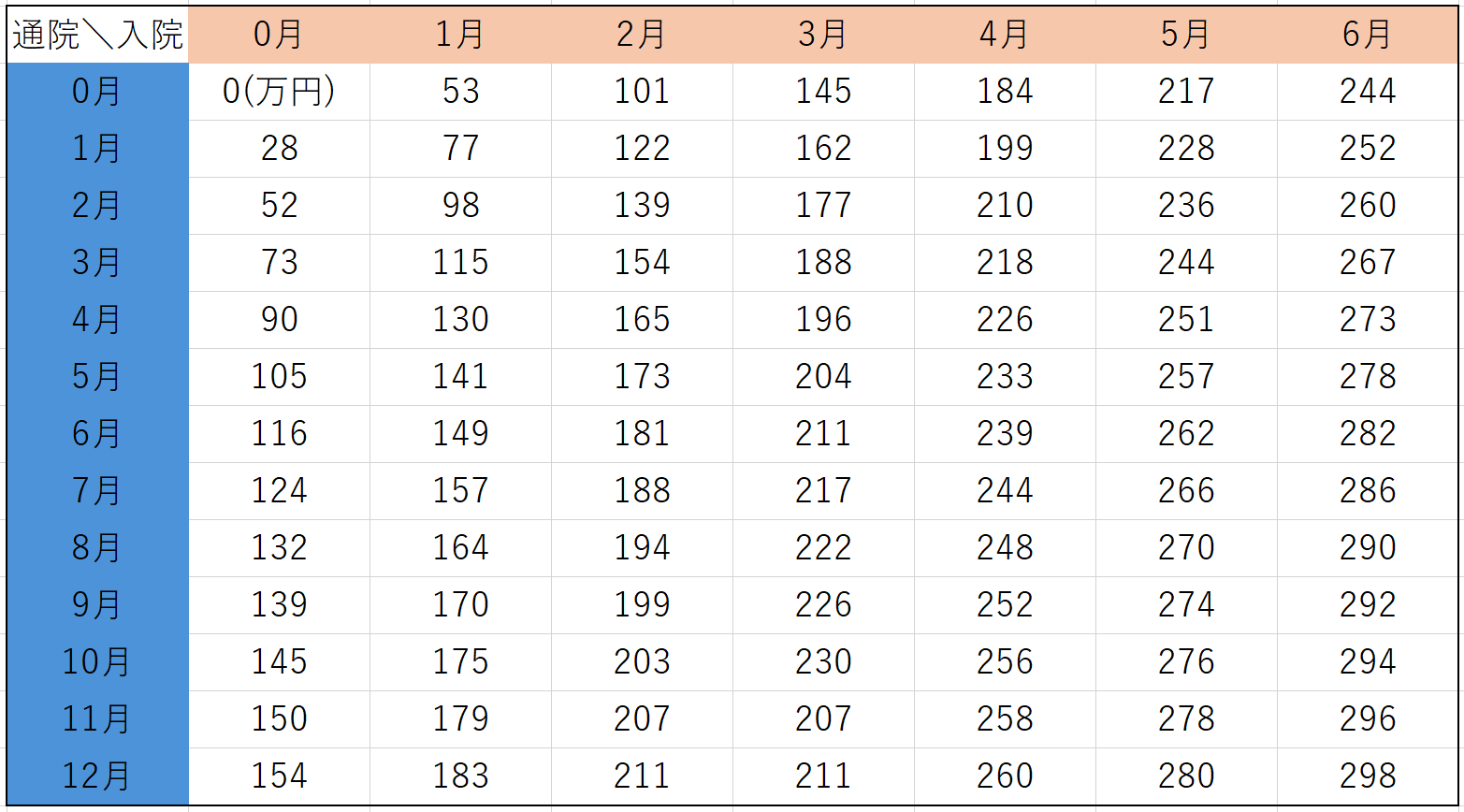

入通院慰謝料の金額の目安

入通院慰謝料の金額の目安は、入通院期間に応じ、次の表のとおりであり、通院1月以上で28万円~250万円です。

表の見方ですが、縦が通院期間、横が入院期間であり、例えば、入院が3ヶ月、通院10ヶ月の場合、入通院慰謝料の額は230万円です。

後遺障害慰謝料の金額の目安

後遺障害慰謝料の金額の目安は、後遺障害1級~14級に応じ、次の表のとおりであり、110万円~2800万円です。

| 後遺障害の等級 | 慰謝料額 |

| 1級 | 2,800万円 |

| 2級 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 4級 | 1,670万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 6級 | 1,180万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、労災が原因で後遺障害が残ったことにより、将来得られたはずの所得を得られなくなったことに対する賠償で、「労災被害者の労災発生前の年収×後遺障害等級ごとの労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」の計算式で算出します。

後遺障害逸失利益の金額の目安は、労災被害者の収入や年齢、後遺障害等級に応じ、数百万円~数千万円です。

労働能力喪失率は将来得られてはずの所得を失った割合であり、後遺障害等級ごとに次のとおり定められています。

| 後遺障害の等級 | 労働能力喪失率 |

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

例えば後遺障害11級に認定された場合、労働能力を20%喪失したことになります。

労働能力喪失期間は原則67歳までの年数であり、年数に対応するライプニッツ係数を掛けることになっています。

例えば、30歳で年収500万円の労災被害者が後遺障害11級になった場合、67歳までの37年間のライプニッツ係数は22.1672なので、

基礎収入500万円×労働能力喪失率20%×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数22.1672=2216万7200円となります。

このように、労災被害者の収入や年齢、後遺障害等級によりますが、後遺障害逸失利益は高額化しやすいため、確実に請求すべきです。

労災の後遺障害逸失利益の計算方法について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?後遺障害逸失利益をわかりやすく!」をご覧ください。

将来介護費

将来介護費は、労災が原因で重篤な後遺障害が残ったことで介護が必要となった場合の費用で、「1日当たりの介護費×365日×平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数」の計算式で算出します。

将来介護費の金額の目安は、職業付添人に依頼する場合には実費全額、近親者の付添の場合には1日8000円が上限で、平均余命までとされることが多いです。

例えば、年齢40歳の男性が日額8000円の介護を受けるようになった場合、平均余命である82歳までの42年間(ライプニッツ係数23.7014)の将来介護費を計算すると、

8000円×365日×23.7014(42年間のライプニッツ係数)=6920万8088円

になります。

労災で最終的にいくらもらえるかは過失相殺と素因減額次第

労災で会社に損害賠償請求をする場合、労災被害者側の事情に応じて、次の表のとおり損害賠償金を減額されます。

| 減額要因 | 例 |

| 過失相殺 | 労災の原因が被災者本人にもある場合、その程度に応じて損害賠償金が減額されること。例えば、転落事故でヘルメットをしていなかったり、フォークリフトでシートベルトをしていない場合などです。 |

| 素因減額 | 労災で負ったけがや病気の原因として、被災者本人が持っていた持病などが関係する場合、その程度に応じて損害賠償金が減額されること。例えば、健康診断で治療を指摘されていた疾患に過労が加わって重症化した場合などです。 |

労災でいくらもらえるかに関するよくある質問

労災のお金はいつ振り込まれる?

給付の種類にもよりますが、申請から1~3ヶ月程度で振り込まれます。

例えば、後遺障害が残った際に給付される「障害補償給付」などは、けがの治療が終わり、後遺障害認定されてから申請を行うため、当然、振り込まれるタイミングも遅めになってしまいます。

労災保険を使ったら給料が減る?

労災保険を使ったからといって給料が減ることはありません。労災がきっかけで支払われた保険金を、従業員がどこかで埋め合わせすることはないのでご安心ください。

ただし、ボーナスに関しては、出勤日数によって金額が変わる場合があります。よって、労災かどうかに関係なく、休業したらボーナスが減る可能性があることに注意しましょう。

労災でいくらもらえるかに関するまとめ

労災が発生した場合、まず労災保険から支払いがあります。労災保険の支払額に関しては、明確な決まりがあり、労災が発生した原因や、被災者本人の落ち度によって金額が減額されたりすることはありません。

そのかわり、労災保険だけでは、被災者の損害をすべて埋めることができません。例えば、労災が原因で休業した場合「休業補償給付」が受けられますが、その金額は「4日目以降の休業が対象、かつ、休業分の60%」が支給されます。

不足分に関しては会社に対して請求することになります。会社に対する損害賠償金の請求は、まず示談(両者の話し合い)によって行われることが多いですが、被災者自身が交渉に臨んでも、相手にしてもらえなかったり、もらえる金額が少なくなってしまう可能性があります。

会社に対して損害賠償金を請求するのは、会社と対立する行為でもあるため、精神的にも披露します。余計なストレスを負わないため、なるべく高い損害賠償金をもらうためにも、労災に強い弁護士に相談することをおすすめします。

労災でのお悩みは法律事務所リンクスにご相談ください。労災に強い弁護士が、無料電話相談でわかりやすく説明いたします。

労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!

これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。

法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。

まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。