労災で骨折!見舞金はいくらもらえる?慰謝料の金額や後遺症は?

労災で骨折したら会社に請求できる場合も

適正な賠償金の支払いを受けるため弁護士に相談を!

労災で骨折したらいくらもらえるかは、労災保険からは休業補償給付として給付基礎日額の60%と休業特別支給金として給付基礎額の20%、後遺障害等級が認定された場合の障害補償給付、労災に責任を負う会社からは慰謝料、休業補償の残額40%と後遺障害の補償の残額です。

労災で骨折したことについて会社に責任がある場合には、会社に対して、労災の休業補償給付を超える部分の休業損害(賃金の4割)に加えて、骨折による入通院慰謝料(通院1月以上で28万円~300万円)を請求することができます。

また後遺症が残った場合、労働基準監督署で後遺障害等級認定を経ることで、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料(110万円~2800万円)や後遺障害逸失利益(数百万円~数千万円)などの損害賠償請求をすることができます。

労災で骨折すると見舞金が会社から支払われることがありますが、その代わりに損害賠償請求権を放棄したりしないように注意してください。その場合、慰謝料等を請求することができなくなる可能性があります。

このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、「骨折で労災認定を受ける条件」「労災で骨折した場合にいくらもらえるか」「骨折で労災の後遺障害認定を受ける方法」「労災による骨折で会社に慰謝料を請求する方法」などを解説します。

骨折以外の場合の慰謝料については、「労災で慰謝料は会社に請求できる?損害賠償や示談金の相場は?」をご覧ください。

電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

労災で骨折した場合に適正な慰謝料見舞金をもらうための3つのポイント

- 労災認定を受ける

- 後遺障害認定を受ける

- 労災の後遺障害に強い弁護士に相談する

①労災認定を受ける

労災で骨折したとしても、怪我の内容を軽く見たり、会社から見舞金を支払うので労災申請はしないで欲しいと言われて、労災認定を受けないということがありますが、後から労災認定を受けようとしても受けられない可能性がありますので、必ず受けるようにしてください。

労災で骨折したとしても、怪我の内容を軽く見たり、会社から見舞金を支払うので労災申請はしないで欲しいと言われて、労災認定を受けないということがありますが、後から労災認定を受けようとしても受けられない可能性がありますので、必ず受けるようにしてください。

労災認定を受けていると、予想外に休業が長引いた場合でも、労災保険から休業補償給付として賃金の8割の支払いを受けることが可能で、傷病手当金の3分の2よりも手厚く補償されます。

詳しくは「労災で骨折したら休業補償期間は?リハビリ自宅療養はいつまで?仕事復帰は?」をご覧ください。

骨折で業務災害と認定されるためには、労働者が事業主の指揮命令下にある状態にあったこと(業務遂行性)と業務と負傷との間に因果関係があること(業務起因性)が必要ですが、職場で仕事中に骨折した場合には労災認定される可能性が極めて高いです。

なお、通勤災害と認められるためには、①通勤のための移動中であったこと、②合理的な経路及び方法で移動していたことが必要です。

②後遺障害認定を受ける

後遺症が残った場合には、労災認定とは別に、後遺障害認定を受ける必要があります。

後遺症が残った場合には、労災認定とは別に、後遺障害認定を受ける必要があります。

後遺障害等級が認定されると、労災保険から障害補償給付を受けられるほか、会社に高額の慰謝料を支払ってもらうことが可能です。

労災で後遺障害等級を獲得した場合にもらえる金額について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。

もっとも、後遺障害等級の認定を受けるのはそう簡単ではありません。そこで、労災の後遺障害に強い弁護士に相談する必要があります。

③労災の後遺障害に強い弁護士に相談する

労災の後遺障害に強い弁護士に相談するのには、一石二鳥の効果があります。

労災の後遺障害に強い弁護士に相談するのには、一石二鳥の効果があります。

1つ目は、労災の後遺障害に強い弁護士に後遺障害認定率が高い診断書の作成をサポートしてもらえることです。後遺障害等級の認定を受けるには、主治医に適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが大事であり、労災の後遺障害に強い弁護士に相談すればそのアドバイスをもらうことができます。詳しくは後遺症の箇所でご説明します。

2つ目は、労災に強い弁護士が会社との示談交渉をしてくれるということです。後遺障害等級の認定を受けても、会社に慰謝料を請求するのは大変です。労災に強い経験豊富な弁護士に窓口になってもらえれば、労災被害者としても安心できるでしょう。労災で骨折した場合にいくらもらえるかはこの後ご説明します。

労災被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。

労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。

労災で骨折したら見舞金を受け取ってよい?

骨折が労災認定された場合でも、会社が労災の発生に損害賠償責任がない場合には、会社には何かを支払う義務はありません。

骨折が労災認定された場合でも、会社が労災の発生に損害賠償責任がない場合には、会社には何かを支払う義務はありません。

そのような場合でも、会社は労災被害者をねぎらう趣旨で見舞金を支払うことがあります。

この場合の見舞金は、損害賠償責任を認める趣旨で支払っているわけではありません。

では、見舞金は受け取ってよいのでしょうか。

基本的には、低額な見舞金は受け取ってよいが、高額な見舞金の受け取りは慎重であるべきだと思います。

というのは、低額な見舞金は損害賠償の趣旨ではないことが多いので、受け取ったとしても追加で請求することの妨げにはなりませんが、高額の見舞金は損害賠償の趣旨を含むこととなるため、後から追加で請求した際に、損害賠償金は見舞金としてすべて支払ったと言われてトラブルになる可能性があるからです。

仕事に骨折して会社から労災の見舞金を受け取った場合でも、労災の保険金については全額を受け取ることができますが、会社に対して慰謝料を請求した際に示談済みと言われないよう、注意が必要なのです。

労災で骨折したら労災保険からもらえる金額は?

骨折が労災認定された場合に労災保険から支払われる主な金額は次のとおりです。

・療養補償給付:労災の治療にかかった費用を補償

・休業補償給付:労災が原因で休業し減少した給料の一部を補償

・障害補償給付:後遺障害等級認定された場合の補償

療養補償給付

労災で骨折した場合、入院通院に関わらず療養補償給付を受けることができます。

労災で骨折した場合、入院通院に関わらず療養補償給付を受けることができます。

治療費については全額を受け取ることができますが、個室代や差額ベッド代については通常補償されませんし、通院交通費も一定の条件を満たさないと支払われません。

労災保険から支払われなかった分については、会社が労災の発生について責任を負っている場合には、会社に請求することになります。

休業補償給付

会社を3日を超えて休業した場合、4日目以降の休業分の60%が補償されます。

これとは別に、休業特別支給金として20%が補償されます。

労災で骨折して休業補償を受ける場合について詳しくは「労災で骨折したら休業補償期間は?リハビリ自宅療養はいつまで?仕事復帰は?」をご覧ください。

障害補償給付等

労災による骨折が完治せず後遺症が残り、労働基準監督署によって後遺障害等級が認定された場合、障害補償給付等が受けられます。

障害補償給付等の金額は、認定された後遺障害等級によって、次の表のとおり決まっています。

| 等級 | 障害補償給付 (給付基礎日額) |

障害特別年金・一時金 (算定基礎日額) |

障害特別支給金 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 年313日分(年金) | 年313日分(年金) | 342万円 |

| 2級 | 年277日分(年金) | 年277日分(年金) | 320万円 |

| 3級 | 年245日分(年金) | 年245日分(年金) | 300万円 |

| 4級 | 年213日分(年金) | 年213日分(年金) | 264万円 |

| 5級 | 年184日分(年金) | 年184日分(年金) | 225万円 |

| 6級 | 年156日分(年金) | 年156日分(年金) | 192万円 |

| 7級 | 年131日分(年金) | 年131日分(年金) | 159万円 |

| 8級 | 503日分(一時金) | 503日分(一時金) | 65万円 |

| 9級 | 391日分(一時金) | 391日分(一時金) | 50万円 |

| 10級 | 302日分(一時金) | 302日分(一時金) | 39万円 |

| 11級 | 223日分(一時金) | 223日分(一時金) | 29万円 |

| 12級 | 156日分(一時金) | 156日分(一時金) | 20万円 |

| 13級 | 101日分(一時金) | 101日分(一時金) | 14万円 |

| 14級 | 56日分(一時金) | 56日分(一時金) | 8万円 |

障害補償給付は、後遺障害1級から7級の場合には「給付基礎日額」の何日分の年金として毎年支給され、後遺障害8級から14級の場合には「給付基礎日額」の何日分の一時金として一度だけ支給されます。

「給付基礎日額」については休業補償の項で説明しましたが、簡単にいえば「1日あたりの給料」のことです。

具体的には「労災発生前3ヶ月の給料の合計」を「労災発生前3ヶ月の日数」で割ると、給付基礎額1日分の金額になります。

例えば「月給30万円(3ヶ月で90万円)」「労災発生前の3ヶ月の日数が90日」の人だった場合、給付基礎日額は1万円になります。

同様に、障害特別年金は後遺障害1級から7級の場合のみ「算定基礎日額」の何日分の年金として毎年支給され、障害特別一時金は後遺障害8級から14級の場合のみ「算定基礎日額」の何日分の一時金として一度だけ支給されます。

「算定基礎日額」は「労災発生日前の1年間で得たボーナスの合計を365で割ったもの」であり、労災前の1年で73万円のボーナスを受け取った人の場合、「73万円÷365=2000円」となります。

労災で骨折したら会社からもらえる金額は?

会社が労災の発生について損害賠償責任を負う場合、労災被害者は会社に対して慰謝料等を請求することができます。

労災で骨折したときに会社からもらえるお金について解説します。

治療関係費

まずは治療関係費です。労災保険の「療養補償給付」から支払われたものについては会社に請求する必要はありませんが、個室代や差額ベッド代といった支払われない損害については、会社に請求することになります。

休業損害

労災保険が休業補償給付として支払うのは、休業4日目以降の休業分の60%なので、休業3日目までの賃金全額と休業4日目以降の賃金の40%については、会社に請求することができます。

なお、休業特別支給金として支払われた20%については、「被災した従業員の損害を補償する目的」で支払われるわけでもありませんので、会社に対して請求する休業損害から差し引く必要はなく、二重取りして頂いて構いません。

慰謝料

労災で骨折した従業員の精神的苦痛に対して次の2種類の慰謝料が支払われます。

・入通院慰謝料…労災のけがや入通院の苦痛に対する慰謝料

・後遺障害慰謝料…労災で後遺障害を負ったことに対する慰謝料

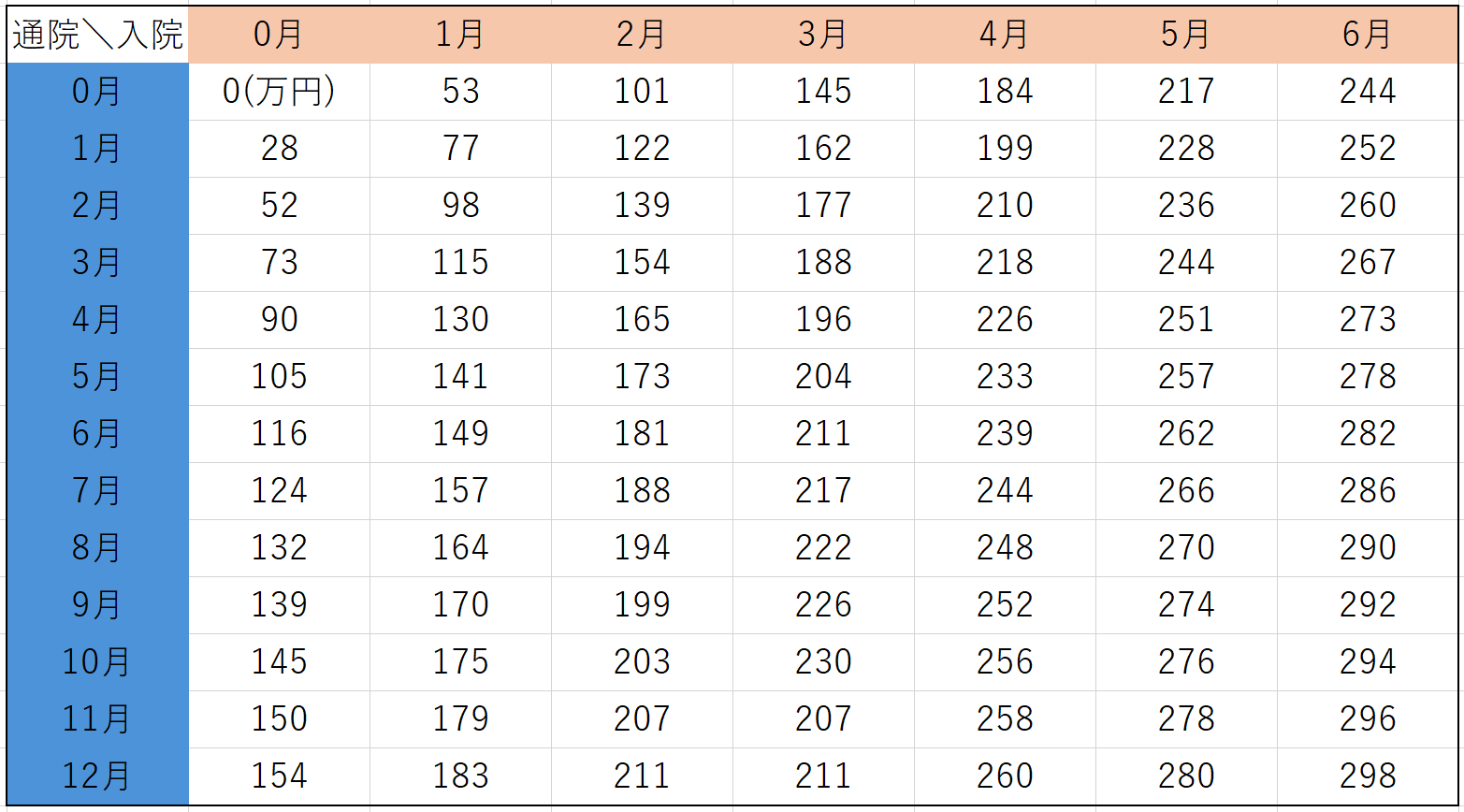

入通院慰謝料

労災でけがを負い、入通院をすることになった場合、入通院慰謝料が支払われます。

金額は入通院の期間によって決まり、以下の表で簡単に調べることができます。

表の見方ですが、通院だけの場合は通院月数の横の金額、入院もした場合には通院月数と入院月数の交わる金額が、入通院慰謝料の金額になります。

例えば入院4ヶ月通院12か月の場合の入通院慰謝料は260万円です。

後遺障害慰謝料

労災で後遺障害等級が認定された場合、次の表のとおり、その等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。

| 等級 | 金額 |

|---|---|

| 1級 | 2800万円 |

| 2級 | 2370万円 |

| 3級 | 1990万円 |

| 4級 | 1670万円 |

| 5級 | 1400万円 |

| 6級 | 1180万円 |

| 7級 | 1000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

後遺障害逸失利益

後遺障害には等級ごとに「労働能力喪失率」が設定されています。

後遺障害に認定された場合、労働能力が低下し、「労災で後遺障害が残らなければ将来得られたであろう所得」を失うことになりますが、これを補償するのが後遺障害逸失利益です。

例えば、年収500万円の人の労働能力喪失率が20%だった場合、毎年100万円の得られたであろう所得を失ったと考えます。

まずは、逸失利益を計算するために必要な、後遺障害の等級ごとの労働能力喪失率を確認しましょう。

| 後遺障害の等級 | 労働能力喪失率 |

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

【参考:別表Ⅰ 労働能力喪失率表 – 国土交通省】

逸失利益の計算方法は次のとおりです。

被災者の労災1年前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

例えば、「年収500万円、後遺障害11級(労働能力喪失率20%)、年齢40歳(ライプニッツ係数18.327)」の場合、

500万円×0.2×18.327(27年のライプニッツ係数)=1832万7000円

というようになります。

ライプニッツ係数の意味など後遺障害逸失利益の計算方法について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。

このように後遺障害が認定されるかどうかは、労災で骨折した場合にもらえるお金の金額にとって極めて重要です。

そこで、労災で骨折した場合に適切な後遺障害認定を受けるためのポイントを解説したいと思います。

労災で骨折が適切な後遺障害等級の認定を受けるためのポイント

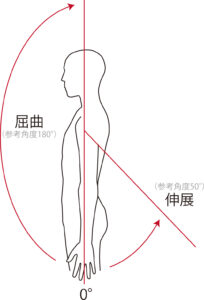

労災で骨折した場合に適切な後遺障害等級の認定を受けるためのポイントは、上下肢の関節の可動域です。

というのは、上下肢の関節の可動域次第で、次のように後遺障害等級が変わるからです。

| 等級 | 関節の可動域 |

| 8級 | 関節がほとんど動かなくなってしまった場合 |

| 10級 | 関節が2分の1までしか曲がらなくなってしまった場合 |

| 12級 | 関節が4分の3までしか曲がらなくなってしまった場合 |

出は関節の可動域はどのようにして測定するのでしょうか。

正しい測定方法で他動値と自動値を測定する

関節の可動域を測定する際には、自分で動かして測る自動値ではなく、医師などに動かしてもらって測る他動値が採用されるのが通常です。

関節の可動域を測定する際には、自分で動かして測る自動値ではなく、医師などに動かしてもらって測る他動値が採用されるのが通常です。

怪我をした関節の可動域の他動値が、怪我をしていない関節の可動域の他動値の2分の1を少しでも上回れば10級が認定されない可能性が高く、同じく4分の3を少しでも上回ると12級が認定されない可能性が高くなります。

なお、神経麻痺がある場合などには、他人が動かしても関節は動きますが、自分では関節を動かせませんので、自分で動かして測定した自動値が重要になります。

労災の後遺障害診断書の裏面には、関節の可動域を記載する欄があるので、主治医に正しい方法で測定してもらい、他動値と自働値を記入してもらう必要があります。

主治医による可動域の測定方法及び可動域の数値が不合理な場合には、労基署に後遺障害申請をした後で地方労災医員に再度可動域を測定してもらうことも考えられます。

怪我をしていない関節の可動域の検査を疎かにしない

医師も患者も怪我をした側の関節の可動域の測定をきちんとしようとするのに対して、怪我をしていない関節の可動域の測定についてはきちんとし測定せず、怪我をしていない関節の可動域の数値が不十分であるがいうことが生じますが、これはよくありません。

医師も患者も怪我をした側の関節の可動域の測定をきちんとしようとするのに対して、怪我をしていない関節の可動域の測定についてはきちんとし測定せず、怪我をしていない関節の可動域の数値が不十分であるがいうことが生じますが、これはよくありません。

というのは、後遺障害等級を決めるに当たっては、怪我をした関節が、怪我をしていない関節に比べてどの程度可動域が制限されているかを見るので、怪我をしていない関節はできるだけ曲げる方がよいからです。

例えば、右肩を怪我して右肩が90度までしか上がらなくなったとします。怪我をしていない左肩は180度上がるはずですが、左肩の可動域の検査の仕方が不十分で可動域の測定結果が150度だったとします。

この場合、左肩を180度まで目一杯上げていれば、右肩の可動域が左肩の2分の1以下になって後遺障害10級となったはずなのに、後遺障害12級止まりになってしまうのです。

このようなことが起こらないよう、医師に診断書を作成してもらう前に、労災に強い弁護士の無料相談を受け、適切な診断書を作成してもらえるように準備することが大事です。そうすることで、労災で骨折した場合にもらえる金額が適切なものになるからです。

労災の骨折に関するよくある質問

労災の骨折に関するよくある質問を紹介します。

労災の骨折で休みを取るとどうなる?

労災の骨折で休みを取ると、4日目以降の休業分の賃金は、労災保険から補償されます。とはいえ、全額ではなく60%である点には注意が必要です。

労災の休業によって減った給料と、労災保険から支払われた保険金の差額部分については、会社に請求することも可能です(損害賠償請求)。

疲労骨折は労災になる?

疲労骨折は労災として認められる可能性があります。労災として認められるためには、労災と業務の関連性が認められなければいけません。

例えば「疲労骨折にいたるような業務に従事していたか」や「疲労骨折が仕事中に起きたものなのか」などを証明できれば、労災として認められます。

労災の骨折のまとめ

労災で骨折した場合、まず労災保険から保険金が支払われます。保険金の主な内訳は以下の通りです。

・療養補償給付…骨折の治療に関わる補償

・休業補償給付…休業中の級長に関わる補償

・障害補償給付…後遺障害を負ったことに対する補償

労災保険は、被災者の責任や落ち度などを評価せず、どんな災害でも一定の保険金を支払いますが、その金額は、被災者が実際に負った損害を埋めるのに十分なものではありません。

そこで、不足分に関しては会社に損害賠償請求を求めます。会社には休業補償給付の不足分や、慰謝料、逸失利益などを請求します。

労災で後遺障害を負った場合、慰謝料や逸失利益の金額は高額になりやすく、ときには数千万円~1億円になることもあります。しかし後遺障害に認められなければ請求できませんので、ここは弁護士に相談して、慎重に行動すべきでしょう。

労災に関して困りごとがあったら労災に強い弁護士に相談しましょう。法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、無料電話相談でわかりやすく説明いたします。

労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!

これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。

法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。

まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。