労災で慰謝料は会社に請求できる?損害賠償や示談金の相場は?

労災の慰謝料を会社に請求するには法的根拠が必要!

適正な慰謝料の支払いを受けるため弁護士に相談を!

労災の慰謝料の相場は、入通院慰謝料が通院1ヶ月以上で28万円~300万円、後遺障害慰謝料が110万円~2800万円、死亡慰謝料が2000万円~2800万円です。

労災の示談金の相場は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料に慰謝料以外の損害賠償金が加わり、後遺症が残らない怪我なら数十万円~百数十万円程度、後遺症が残った場合には数百万円~数千万円、介護が必要な後遺障害や死亡事故なら数千万円~1億円超になります。

このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、労災の慰謝料請求の方法や労災の示談金の相場について説明します。

電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

労災の慰謝料とは

労災の慰謝料とは、労災の発生について損害賠償責任を負う第三者や会社が、労災被害者の精神的苦痛を賠償するために支払うお金です。

労災の慰謝料とは、労災の発生について損害賠償責任を負う第三者や会社が、労災被害者の精神的苦痛を賠償するために支払うお金です。

労災保険は、労働基準監督署が労働災害であると認めれば、第三者や会社の責任を問わず支払われますが、労災の慰謝料は、第三者や会社が損害賠償責任を負っている場合にのみ支払われます。

したがって、会社が責任を認めていない場合、会社は労災被害者に対して慰謝料は支払いません。

また、仮に責任を認めていたとしても、冒頭で説明したとおり、慰謝料や損害賠償の相場は高額ですので、会社が相場通りの慰謝料を簡単に支払うことはありません。

会社に相場通りの慰謝料や損害賠償を支払わせようと考えたら、労災に強い弁護士のサポートを受けることが不可欠です。

労災被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。

労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。

労災の慰謝料の種類と相場

労災の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がありますので、それぞれの慰謝料の内容や金額の相場について、説明します。

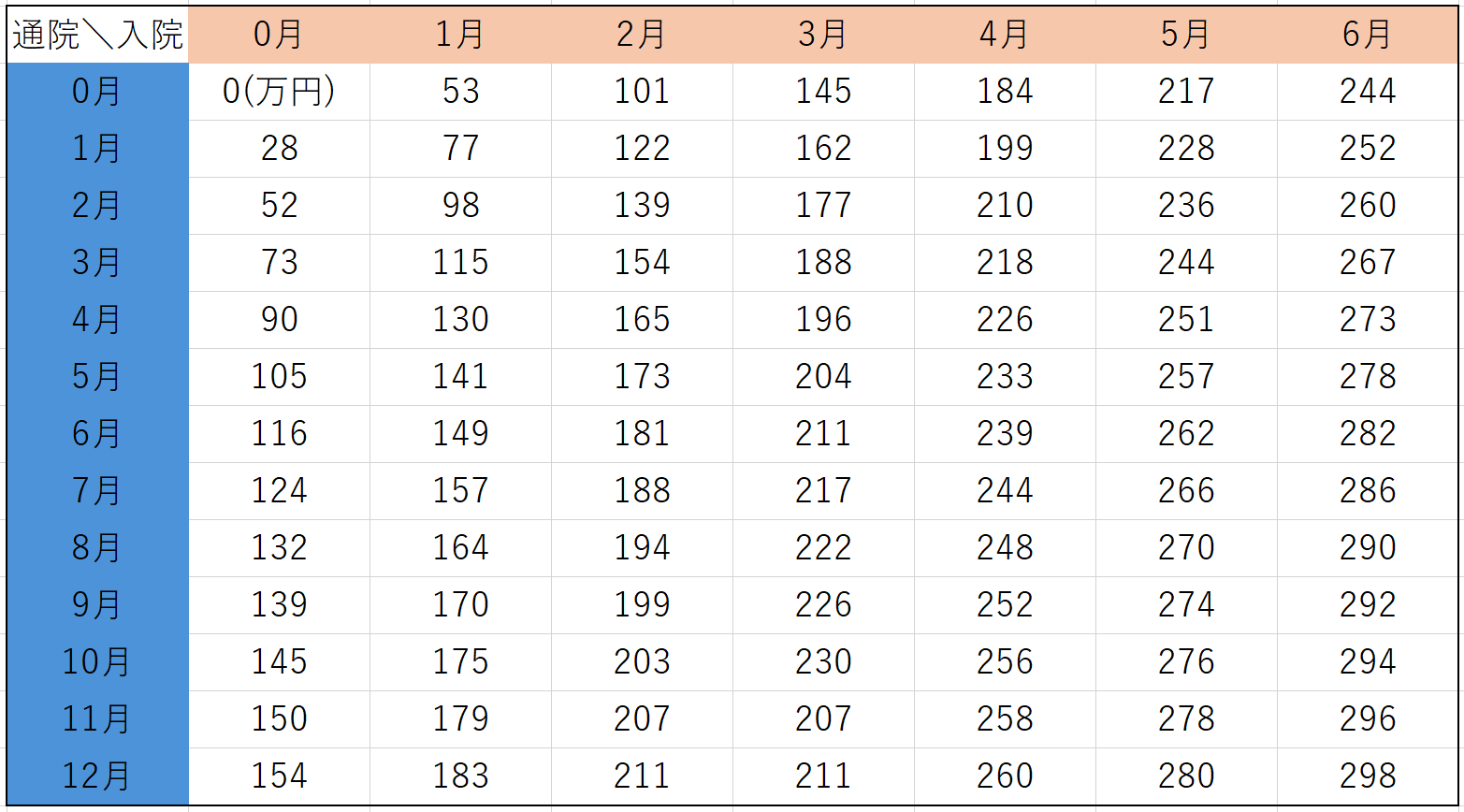

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、労災で怪我をして入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する損害賠償金です。

会社が労災の発生について損害賠償責任を負う場合、労災被害者は会社に対して入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料の相場は、通院1月以上で28万円~300万円です。

具体的には次の表で計算します。

表の見方ですが、通院だけの場合は通院月数の横の金額、入院もした場合には通院月数と入院月数の交わる金額が、入通院慰謝料の金額になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、労災によって負った後遺症に伴う精神的苦痛に対する損害賠償金です。

労働基準監督署が後遺障害等級を認定し、会社が労災の発生について損害賠償責任を負う場合、労災被害者は会社に対して後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって決まり、後遺障害14級の110万円から後遺障害1級の2800万円です。

| 等級 | 金額 |

|---|---|

| 1級 | 2800万円 |

| 2級 | 2370万円 |

| 3級 | 1990万円 |

| 4級 | 1670万円 |

| 5級 | 1400万円 |

| 6級 | 1180万円 |

| 7級 | 1000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、労災被害者が死亡したことによる被災者本人やご家族の精神的苦痛に対する賠償金です。

労働基準監督署が労災による死亡であると認定し、会社が労災の発生について損害賠償責任を負う場合、労災被害者の相続人は会社に対して死亡慰謝料を請求できます。

死亡慰謝料の相場は、お亡くなりになった被災者の立場によって、次の表のとおり2000万円~2800万円ですが、増減することがあります。

です。

| 立場 | 金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親 | 2500万円 |

| その他 | 2000~2500万円 |

労災の慰謝料が増額減額する場合

労災の慰謝料が増額する場合

労災事故の慰謝料の相場から増額される場合としては、次のような事例があります。

会社の落ち度が大きかったり対応に問題がある場合

・会社が安全対策をまったく講じないまま被災者に危険な業務をさせて労災が発生した

・会社が明らかな労災であるにもかかわらず労災隠しをしようとした

・会社が事故報告に事実と異なる記載をした

被災者が労災によって耐え難い精神的苦痛を受けた事例

・労災のせいで結婚出産などに影響を受けた

・労災で精神障害が発症した

労災の慰謝料が減額する場合

労災の慰謝料が減額される場合としては、過失相殺と素因減額があります。詳しくは次の表をご覧ください。

| 内容や例 | |

| 過失相殺 | 労災の原因が被災者本人にもある場合、その程度に応じて損害賠償金が減額されること。例えば、転落事故でヘルメットをしていなかったり、フォークリフトでシートベルトをしていない場合などです。 |

| 素因減額 | 労災で負ったけがや病気の原因として、被災者本人が持っていた持病などが関係する場合、その程度に応じて損害賠償金が減額されること。例えば、健康診断で治療を指摘されていた疾患に過労が加わって重症化した場合などです。 |

労災の慰謝料増額事例(大津地判平成22年6月22日判例時報2090号90頁)

衛生陶器製造工場で作業中の労働者(労災被害者)が蓋成形機のトラブルに対処しようとして頭部を挟まれ死亡した事案において、会社によるあたかも労災被害者の一方的過失によって事故が発生したかのような記載のある事故報告及び同様の遺族に対する説明は、明らかに事実に反しており、加害者側の不誠実な態度として遺族の慰謝料額の増額事由になるとされました。

衛生陶器製造工場で作業中の労働者(労災被害者)が蓋成形機のトラブルに対処しようとして頭部を挟まれ死亡した事案において、会社によるあたかも労災被害者の一方的過失によって事故が発生したかのような記載のある事故報告及び同様の遺族に対する説明は、明らかに事実に反しており、加害者側の不誠実な態度として遺族の慰謝料額の増額事由になるとされました。

具体的なには、次のような経緯があった事例でした。

- 事故報告において、「本件事故の原因は、労災被害者自身が、トラブルが発生した際に、オペレーターに連絡せず、自ら不具合内容を改善しようとしたこと、または自動のまま成形機の間に入っていったことである」旨記載されていた。

- 会社は、遺族に対し、本件事故の原因として、「労災被害者が、本件トラブルに対して、組長に報告して処理するというマニュアルを遵守せず、機械を止めずに自ら処理しようとしたため発生したことに尽きる」と説明していた。

これに対し、裁判所は、「〈1〉本件トラブルが発生した際には、本件方法(労災被害者がとった方法)により復旧を行うことが常態化していたのに、事故報告(書証略)には、それに反する記載がされ、あたかも労災被害者の一方的過失によって本件事故が発生したかのように記載されていた点、〈2〉会社側から遺族に対し、〈1〉と同様な説明がされていた点は、明らかに事実に反しており、これらが、加害者側の不誠実な態度として、本件事故により遺族が被った精神的苦痛に対する慰謝料額を算定するに当たり、増額事由となることは明らかである。」と判断し、労災被害者の死亡慰謝料につき2000万円~2500万円という相場のうち最高額の2500万円としました。

労災の慰謝料請求の方法

労災事故で会社に慰謝料を請求するには、具体的な方法を紹介します。

①示談交渉

労災における示談交渉は、会社と労災被害者との間での話し合いです。話し合いなので、お互いが合意しないと解決しません。

労災における示談交渉は、会社と労災被害者との間での話し合いです。話し合いなので、お互いが合意しないと解決しません。

労災被害者本人が交渉しても相手にしてもらえなかったり、満足のいく金額を得られない可能性があるので、示談交渉をするのであれば弁護士に依頼することをお勧めします。

②労働審判

労働審判とは、個々の労働者と会社との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための手続です。

労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が、まず調停という話合いによる解決を試み、話合いがまとまらない場合には、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえ、事案の実情に即した判断(労働審判)を行い、柔軟な解決を図ります(裁判所HP「労働審判手続」)。

労働審判の主な特徴は次のとおりです。

・通常の裁判よりも手続きが簡単で当事者が申立てをしやすい

・労働審判官や審判員によって公平な判断が期待できる

・基本的に3回以内の審判で終了するため通常の裁判より時間がかからない

しかしながら、労災の場合、損害賠償責任の有無や高額な損害額の是非が問題となりますので、話合いが中心で3回という短期間で終結する労働審判には向かないと考えられます。

③民事訴訟

労災被害者は、示談交渉で折り合えなかった場合などには、会社に対して損害賠償金の支払いを求めて裁判を起こすほかありません。

この場合、損害賠償を求める金額やその法的根拠を主張すると共に、証拠を裁判所に提出する必要がありますので、労災に強い弁護士への依頼が不可欠です。

労災の慰謝料請求の法的根拠

労災の慰謝料は、労災の発生について損害賠償責任を負う第三者や会社が、労災被害者の精神的苦痛を賠償するために支払うお金なので、第三者や会社に対して慰謝料請求をできる法的根拠が必要です。代表的な3つの法的根拠をご紹介します。

①安全配慮義務

安全配慮義務とは、会社が従業員の心身と健康と安全を守るべき義務であり、労災においては「労働災害の原因を発見し、その危険を事前に排除する義務」ともいえます。

安全配慮義務とは、会社が従業員の心身と健康と安全を守るべき義務であり、労災においては「労働災害の原因を発見し、その危険を事前に排除する義務」ともいえます。

会社が負っている安全配慮義務の具体例は次のとおりです。

・従業員の労働時間や休日数を適切に管理する

・従業員が使用する機材を定期的に点検し、安全に使えるようにする

・従業員に機材の使い方や指導、マニュアルの配布などを行う

・従業員に必要な保護具などを機材を提供する(ヘルメットなど)

・機材に安全装置などを設置するなど

上記は一例ですが、こういった安全配慮義務が守られていない状況で労災が発生すると、安全配慮義務違反となり、会社に損害賠償請求を求めることができます。

②使用者責任

使用者責任とは、従業員が、他の従業員や第三者に対して損害を与えてしまった場合に、会社が従業員と連帯して損害賠償責任を負うことです。

民法715条1項本文は「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」としています。

会社が、従業員に仕事をさせることで利益を得たり危険を拡散していたりしている以上、安全に配慮した対策を講じていても連帯責任を負うというのが民法の考え方です。

例えば、次のようなケースで使用者責任が認められることがあります。

・従業員が業務中に過失で他の従業員に損害を与えた場合

・従業員が業務中に安全措置を怠り、それが原因で他の従業員が事故に遭った場合

・上司の不適切な指示が原因で部下が負傷した場合 など

③工作物責任

工作物責任とは、労災が会社の設備や建物の欠陥によって引き起こされた場合に、会社がこれによって発生した損害を賠償する責任を負うことです。

民法717条1項本文は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」としています。

工作物責任を負うのは、労災に遭った従業員を雇っている会社だけではありません。他社や第三者が設置した工作物が原因で労災が発生した場合は、該当者が損害賠償責任を負うことになります。

例えば、次のようなケースで工作物責任が認められることがあります。

・工事現場の擁壁が壊れて作業員が負傷した

・工事用の道路が陥没して作業員が転落して負傷した

・建物に使用されているアスベストを吸引したせいで中皮種になった など

労災の慰謝料請求の時効

労災で慰謝料や損害賠償金を請求しないまま、一定期間が経過すると消滅時効となり、慰謝料を請求することができなくなります。

「2020年4月1日以降に雇用され、労災事故にあった場合」には、次の期間を経過したら消滅時効となる可能性がありますので、ご注意ください。

・怪我をしたが後遺症が残らなかった場合:労災発生から5年

・怪我をして後遺症が残った場合:労災発生または症状固定から5年

・死亡事故の場合:被災者が死亡してから5年

なお、労災保険の療養補償給付、休業補償給付、葬祭料等の請求の時効は2年ですのでご注意ください。

労災で慰謝料以外に会社に請求できる損害

治療関係費用

労災認定されると、労災保険から「療養補償給付」として治療費が支払われますが、入院中の個室代などについては労災保険は支払わないのが原則です。

労災認定されると、労災保険から「療養補償給付」として治療費が支払われますが、入院中の個室代などについては労災保険は支払わないのが原則です。

そのような労災保険が支払わない治療関係費用について、会社に労災の発生について損害賠償責任を負っている場合には、会社に請求することができます。

休業損害

労災認定されると、労災保険から「休業補償給付」として「4日目以降の休業分の賃金の60%」が支払われるほか、「休業特別支給金」として「4日目以降の休業分の賃金の20%」が支払われますが、月額給与や賞与の減少分の全額が支払われるわけではありません。

この場合、会社が労災の発生について損害賠償責任を負っている場合には、会社に対して労災保険からの休業補償給付では不足する賃金の減少分を請求することができます。

会社に休業補償の不足額を請求する際、労災保険から受け取った休業補償給付を差し引く必要はありますが、休業特別支給金を差し引く必要はありません。

というのは、休業補償給付の支給目的が、「労災で休業した分の賃金を補償すること」であるのに対し、休業特別支給金の支給目的は、「労災で休業分した分の賃金を補償すること」というよりも、「被災者の生活を支えるための福祉」という位置づけなので、休業特別支給金については二重取りが認められているからです。

後遺障害逸失利益

労災で後遺障害認定されると、労働能力が低下し、「将来得られたはずの賃金」を失うことになりますので、次の計算式で算定できる後遺障害逸失利益を請求することができます。

被災者の労災1年前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに次の割合となっています。

| 後遺障害の等級 | 労働能力喪失率 |

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

【参考:別表Ⅰ 労働能力喪失率表 – 国土交通省】

例えば、40歳の労働者(年収500万円)が労災で後遺障害11級に認定された場合、労働能力の20%を喪失しますので、年間100万円の損害が就労可能年齢である67歳までの27年間続くこととなります。

その場合の計算式は、

500万円×0.2×18.327(27年のライプニッツ係数)=1832万7000円

というようになります。

ライプニッツ係数の意味など後遺障害逸失利益の計算方法について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。

将来介護費

労災がきっかけで介護が必要になってしまった場合、以下の費用を請求できます。

労災がきっかけで介護が必要になってしまった場合、以下の費用を請求できます。

・ヘルパーなどのプロに依頼する場合:実費全額

・近親者の付添など:1日8000円ただし、具体的看護の状況により増減することがある

介護費用をどれだけの期間支払うかについては、余命までが原則です。

例えば、年齢40歳の男性が日額8000円の介護を受けるようになった場合、平均余命である82歳までの42年間の将来介護費を計算すると、次のようになります。

8000円×365日×23.7014(42年間のライプニッツ係数)=約6736万円

死亡逸失利益

労災で被災者が死亡してしまった場合、「これからの人生で得られるはずだった収入のすべて」を失うことになります。その損害のことを「死亡逸失利益」と呼びます。

後遺障害逸失利益と違う点をあげるとするならば、「被災者が死亡した場合、本人の今後の生活費はかからないため、請求額から差し引くことになる点」にあります。

死亡逸失利益の計算式は、次のとおりです。

被災者の労災1年前の年収×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

生活費控除率は、お亡くなりになった被災者の立場や扶養家族の人数によって決まります。

| 被災者の属性 | 生活費控除率 |

| 一家の支柱 | ・被扶養者1名=40%

・被扶養者2名以上=30% |

| 一家の支柱以外 | ・被災者が女性の場合=30%

・被災者が男性の場合=50% |

例えば、40歳で妻と子を養っている労働者(年収500万円)が労災で死亡した場合の計算式は、次のとおりです。

500万円×(1‐0.3)×18.327(27年のライプニッツ係数)=6414万4500円

詳しくは「労災で死亡事故の金額は?保険金はいくら?遺族補償年金の計算は?」をご覧ください。

葬儀費用

葬儀費用は、労災保険から葬祭料が支払われますが、労災保険から支払われた葬祭料と合わせて150万円の範囲で足りなかった費用を請求できます。

労災の慰謝料請求を弁護士に任せるメリット

労災の慰謝料請求は弁護士を付けるのがおすすめです。ここでは労災で弁護士をつけるメリットを紹介します。

適切な等級で後遺障害認定されやすくなる

弁護士に依頼することで、症状に合った適切な等級で後遺障害認定を受けやすくなります。

弁護士に依頼することで、症状に合った適切な等級で後遺障害認定を受けやすくなります。

後遺障害は1~14級まであり、1級に近くなればなるほど、被災者は多くのお金を受け取れるようになります。

後遺障害に認定されなかったり、予定していた等級より低く認定されたりしまうと、労災保険からの「障害補償給付」、会社からの「慰謝料・逸失利益」の金額が下がってしまいます。

だからこそ、適切な等級で後遺障害認定を受ける必要があります。後遺障害認定の審査で重要なのは「後遺障害診断書」ですが、それを作成する医師は法律の専門家ではありません。

労災に詳しい弁護士に依頼すれば、適切な等級認定を受けるために必要な診断書の書き方や、必要な検査の追加などを医師に指示出しできるため、等級認定される確率が高くなります。

慰謝料請求を一任できる

慰謝料の請求は、通常、示談から始まることが多いですが、会社を相手にして交渉ごとを行うのは、難しいうえに、精神的ストレスも大きくかかるでしょう。

また、従業員の立場で会社に対して慰謝料請求をしても、相手にしてもらえない可能性もあります。

そんなとき、弁護士をつけて示談交渉にのぞめば、自分では交渉する手間や精神的ストレスを無くすことができるでしょう。

弁護士基準での高額の慰謝料の請求が期待できる

弁護士に依頼をすると、慰謝料に関して「弁護士基準」での高額請求が可能になります。

弁護士に依頼をすると、慰謝料に関して「弁護士基準」での高額請求が可能になります。

例えばですが、後遺障害10級に認定された場合の慰謝料の相場は550万円です(弁護士基準)。これは、過去の裁判の結果などから導かれた、法的根拠のある金額になります。

個人がこの「弁護士基準」で請求すると、減額を要求されたり、相手にしてもらえなかったりする可能性が高いです。

ただし、弁護士相手の示談交渉ではそうはいきません。弁護士は交渉力が高いうえに、折り合いがつかなければ裁判を起こします。

「示談で終わっても、裁判で終わっても、結局同じ金額(弁護士基準)で支払いを行わないといけない」という状況であれば、ほとんどの人が示談で弁護士基準での支払いに応じるはずです。

労災の慰謝料・示談金に関するよくある質問

仕事中に怪我をさせた時の見舞金の相場は?

仕事中に、自分の不注意で他の従業員をけがさせてしまった場合、必要な治療費や、休業することで失われた収入などは、労災保険から支払われます。

労災の保険金とは別で、見舞金の支払の提案を受けることがありますが、慰謝料や示談金とは別であることを確認した上で受け取る必要があります。

お見舞金の相場としては、軽いけがであれば1万円程度ですが、重傷の場合には数十万円になることもあります。

労災で見舞金がないのは普通?

労災で負った損害については、労災保険から補償があります。労災保険から支払いがないのはおかしいので、その場合は会社に確認を取りましょう。

それとは別で「労災加害者本人からのお見舞金」ですが、これに関しては法的な義務はありませんので、支払いがない場合もあります。

職場の文化や慣習、個人の同義的な責任感から、お見舞金を渡すことがありますが、これはあくまでも任意なので、必須ではありません。

労災の慰謝料のまとめ

労災が発生した際、労災保険から補償があります。労災保険は、業務中や出勤中の事故であれば基本的に支払われます。例えば、自分だけに100%責任がある労災でも保険金がおりる代わりに、その金額はあまり大きくないのが特徴です。

労災で発生した損害を労災保険だけで補うことができないため、不足分は、会社や加害者従業員に損害賠償請求を求めます。

労災の示談金の相場は、軽いけがであれば数万円~数十万円程度、後遺障害が残るものであれば数百万円~数千万円程度、死亡事故であれば一億円を超えることもあります。

会社に対して損害賠償請求をする行為は、会社と対立する行為でもあるので、精神的負担も大きいですし、自分で行っても相手にしてもらえない可能性もあります。ですので、弁護士に依頼して示談を進めるのがおすすめです。

労災や、労災の示談金のことでお悩みならば、弁護士に相談しましょう。法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!

これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。

法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。

まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。