労災で後遺障害!後遺症認定率が高い診断書とは?申請の流れは?

労災の後遺障害は症状固定前の対応が大事!

認定率を上げるため弁護士に相談を!!

労災の後遺障害とは、労働災害によって負った怪我について治療したにもかかわらず残った障害のことです。 厚生労働省の後遺障害等級認定基準に基づき後遺障害等級が認定されると、障害補償給付を受けることができます。

また、労災で後遺障害が残ったことに会社が責任を負う場合には、会社に後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害で労働能力が制限されることへの補償)を請求することができます。

労災で治らないけがを負ってしまったのであれば、後遺障害等級認定を受けることは必須です。

このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、「労災における後遺症と後遺障害の違い」「労災の後遺障害診断書」「後遺障害認定率を高める方法」「労災で後遺障害が認められたらどうなるか」などを解説します。

労災の後遺障害等級と金額については、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。

電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

労災における後遺症と後遺障害の違い

労災(労働災害)とは、業務または通勤の際にけがを負ったり病気になったりすることをいいます。

労災の後遺症とは、労災で負ったけがやり患した病気を治療したにもかかわらず、回復困難な症状が残る状態をいいます。

後遺症が残った場合、主治医に後遺症が残ったことを証明する診断書(後遺障害診断書)を作成してもらい、必要書類と共に労働基準監督署(労基署)に提出すると、労基署は厚生労働省が定める後遺障害等級認定基準に基づき、重症度に応じて後遺障害等級認定をします。

労災の被害者(被災者)は、労基署から後遺障害等級を認定を受けられれば、障害補償給付等を受けることができますので、労災で治らないけがを負ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けることがとても大事です。

適切な後遺障害等級認定を受けるには、主治医に正しい後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、医師は怪我を治すことに関心はあるものの、怪我が残ったことを証明する診断書の作成にはさほど関心がないため、後遺障害認定率が高い診断書を作成してくれるとは限りません。

労災に強い弁護士の無料相談を利用することで、適切な後遺障害等級を獲得する可能性が高まるので、是非無料相談をご利用ください。

労災被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災で怪我をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災で怪我をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。

労災の後遺障害と診断書作成の注意点を動画で知りたい方はこちら

労災で適切な後遺障害認定を受けるための注意点

労災で適切な後遺障害認定を受けるための注意点は次の3つです。

- できる限り早く労災に強い弁護士に相談する

- 症状固定まで治療を継続する

- 適切な後遺障害診断書を作成する

①できる限り早く労災に強い弁護士に相談する

労災で適切な後遺障害認定を受けるには、早い段階で労災に強い弁護士に相談しておくことが大事です。

労災で適切な後遺障害認定を受けるには、早い段階で労災に強い弁護士に相談しておくことが大事です。

医師は、労災の後遺障害認定基準を熟知しているわけではないので、後遺障害認定を受けるのに必要な検査や診断書の書き方を把握しているとは限りません。

労災に強い弁護士にあらかじめアドバイスを受けておくことで、後遺障害認定に必要な検査を受け、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる可能性が高まります。

また、労基署の後遺障害認定の結果を覆せる可能性は20%以下とされていますので、「労災の後遺障害認定は基本的に一発勝負」と考え、労災に強い弁護士に依頼することが大切です。

②症状固定まで治療を継続する

後遺障害認定を受けたいのであれば、途中で治療をやめてはいけません。

後遺障害認定を受けたいのであれば、途中で治療をやめてはいけません。

後遺障害認定を受けるには、後遺障害診断書が必要ですが、後遺障害診断書を作るには、症状固定の判断を受ける必要があります。

症状固定とは、医師と患者の相談により「これ以上の回復は見込めないこと、治療を続けても症状が残り続けること」をいいます。

途中で治療をやめてしまうと、症状固定を受けることができなくなるため、後遺障害認定も受けられなくなってしまいます。

③適切な後遺障害診断書を作成する

後遺障害診断書は、後遺障害が認定されるかされないかを分ける重要な書類です。

診断書に不備があると、見込んでいた等級より低く認定されたり、不認定になったりしてしまいます。

労災の後遺障害診断書については、次の項目で詳しく説明します。

労災の後遺障害診断書

労災の後遺障害診断書とは

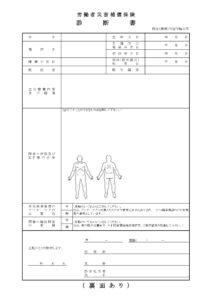

労災の後遺障害診断書とは、労災で怪我をして治療を続けたにもかかわらず、これ以上よくならない状態になった場合に、後遺症が残っていることを証明してもらうために作成してもらう診断書で、少なくとも6ヶ月以上経過してから作成してもらいます。

労災の後遺障害診断書の書式はダウンロードできる?費用は?

労災の後遺障害診断書は、厚生労働省のホームページの障害(補償)等給付関係の様式の診断書(障害(補償)等給付請求用)からダウンロードできます。

労災の後遺障害診断書は、厚生労働省のホームページの障害(補償)等給付関係の様式の診断書(障害(補償)等給付請求用)からダウンロードできます。

労災の後遺障害診断書の費用は、最終的には労基署が負担しますが、一旦立て替える必要がある場合もあります。

労災の後遺障害診断書を書いてもらう際の注意点

自覚症状をきちんと伝える

痛い部位やしびれる部位については、もれなく伝えるようにしてください。診断書に症状が記載されていないと、その部位についての後遺障害を認定してもらうことができません。

検査をきちんと受ける

労災の後遺障害診断書を作成してもらうにあたっては、レントゲン、CT、MRIなどの画像の撮影、可動域や筋力の測定といった必要な検査を実施してもらうことが大事です。

関節の機能障害(可動域制限)がある場合には、検査をして裏面まで記入してもらう必要があります。

関節の可動域測定には、医師が動かす「他動値」と自分で動かす「自動値」があるが、原則として「他動値」が基準となります。無理をして動かしてしまうと、可動域が広いと判断され、等級が下がるリスクがありますので、注意してください。

【傷病別】労災で後遺障害認定率を上げるためのコツ

令和4年の労災の死傷者数は13万人であるのに対し、後遺障害1級~14級が認定された場合に支払われる特別支給金は1万9205件支払われています。

このように後遺障害が残っていることを証明するには、先ほどもご説明したとおり、客観的な検査を受ける必要がありますので、必要な検査を漏らさないことが必要です。

次に手足の骨折、背骨の骨折の適切な後遺障害認定を受けるためのコツや「しびれ」や「痛み」が残った場合の12級と14級の分かれ道についてご説明します。

手足の関節を骨折した場合の後遺障害認定のコツ

手足を骨折した場合、後遺障害認定のコツは次のとおりです。

手足を骨折した場合、後遺障害認定のコツは次のとおりです。

- 初診時にレントゲンを撮影する

- 途中経過のレントゲンを撮影する

- 治療終了時に症状が残っているにもかかわらずレントゲンで骨が癒合しているように見える場合には念のためCTやMRIを撮影する

- 治療終了時に関節の可動域を測定する

- 診断書に画像所見(異常がある場合のみ)と測定した可動域を記入してもらう

背骨(頚椎・胸椎・腰椎)を骨折した場合の後遺障害認定のコツ

- 初診時にレントゲンを撮影する

- 必要に応じてCT、MRIを撮影する

- 圧迫骨折や破裂骨折をしている場合には圧潰が進んでいないかを確認する

- 治療終了時に頚椎または胸腰椎の可動域を測定する

- 診断書に画像所見(異常がある場合のみ)と測定した可動域を記入してもらう

「しびれ」や「痛み」が残った場合の等級認定:12級と14級の分かれ道

骨折が治癒した後の慢性的な痛みや、転倒・落下によるむちうち、手足のしびれといった「神経症状」は、レントゲン等の画像では異常が見えにくいケースが多く、後遺障害認定において最も判断が難しい分野の一つです。神経症状では主に「12級13号」と「14級9号」のどちらに該当するかが争点となります。

12級13号:「他覚的所見」により医学的に証明できるもの

「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されるための条件は、症状の原因が「他覚的所見」によって医学的に証明されていることです。 具体的には、MRIやCT画像において神経の圧迫や損傷が明確に確認でき、かつ、その画像所見と患者本人が訴える症状(しびれの場所や範囲)が神経学的に一致している必要があります。

単に「MRIで異常がある」だけでは不十分です。画像上の異常部位と、実際にしびれている身体の部位が、神経の走行ルートとして矛盾しないことが求められます。

14級9号:「医学的に説明可能」なもの

「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される条件は、画像上の明確な異常(他覚的所見)までは認められないものの、事故の状況や治療経過、諸検査の結果から、その症状が存在することが「医学的に説明可能」であることです。 「証明」まではできなくても、医師が「症状があってもおかしくない」と判断できる状態を指します。

【14級認定のために重要な要素】

-

症状の一貫性: 事故直後から症状固定まで、症状が途切れることなく続いていること。日によって「痛くない」などの矛盾した訴えがないこと。

-

十分な通院実績: 仕事が忙しいからといって通院をサボらず、定期的(週2〜3回程度が目安)かつ半年以上の通院期間があること。通院期間が短いと「治った」と判断されやすくなります。

「非該当」を避けるために注意すべきこと

神経症状で後遺障害認定を目指す場合、漫然と治療を受けるだけでは不十分です。

-

MRIは早期に撮影する: 事故から時間が経過してから撮影しても、「事故による怪我」か「加齢による変化」かの区別がつかず、因果関係を否定される原因となります。

-

医師に症状を正確に伝える: 「我慢できるから」といって医師に痛みを伝えないと、カルテに記載されず、審査の段階で「症状がなかった」と扱われてしまいます。些細な違和感でも、毎回医師に伝え、カルテに残してもらうことが重要です。

労災の後遺障害申請提出調査面談から後遺障害認定通知振込までの流れ

労災の後遺障害申請は、労働基準監督署を通じて行われます。労基署から後遺障害と認められれば、労基署から障害補償給付等を受けられたり、会社や加害者に対して損害賠償請求することができるようになります。労災に後遺障害申請から認定までの流れは、次のとおりです。

①労災発生・治療開始

労災が発生して怪我をしたら、すぐに病院で治療を受けてください。

労災が発生して怪我をしたら、すぐに病院で治療を受けてください。

労災保険を使うためには、自分の怪我が労災によるものであることを証明する必要がありますが、時間が経ってから治療を開始すると、怪我の原因が労災であると認めてもらえない可能性があります。

初回の受診の際に、「労災保険を使う」と病院に伝えましょう。

②治療終了(症状固定)

後遺障害認定を受けるには、治療してもよくならない状態である症状固定となる時期まで治療を受ける必要があります。

症状固定の時期は、本人と医師が相談して決めます。

症状固定を行い、その時点で残存している症状を後遺障害診断書に記載してもらわなければ、後遺障害の申請をすることはできません。

③労基署に後遺障害の申請をする

後遺障害の申請をするにあたっては、業務災害の場合と通勤災害の場合とで、提出する書式が異なりますので、間違えないようにしてください。

後遺障害の申請をするにあたっては、業務災害の場合と通勤災害の場合とで、提出する書式が異なりますので、間違えないようにしてください。

業務災害の場合には障害補償給付等の支給申請書(様式10号)を提出します。

通勤災害の場合には障害給付等の支給申請書(様式16号の7)を提出します。

間違えると受理されませんので、ご注意ください。

いずれも、厚生労働省のホームページの障害(補償)等給付関係からダウンロードできます。

申請書には会社に記入してもらう必要がある部分がありますが、会社が労災を認めてくれないなどの理由で記入してもらうのが難しい場合には、空欄でも問題ありません。その場合は「会社の協力が得られなかったため、記入できなかったこと」が伝わるように記入をしておくといいでしょう。

労災の後遺障害申請は、症状固定から5年以内にしてください。

④労働基準監督署による調査・面談(申請から1~2か月後)

労災被害者(被災者)が後遺障害の申請(障害補償給付の請求)をすると、労働基準監督署の担当者が、申請内容を確認するために調査や面談を行います。

労災被害者(被災者)が後遺障害の申請(障害補償給付の請求)をすると、労働基準監督署の担当者が、申請内容を確認するために調査や面談を行います。

調査の内容としては、次のようなものがあります。

- 労災の原因や状況の確認

- 被災者の業務内容の確認

- 被災者の診療記録などの確認

- 被災者の症状が後遺障害にあてはまるかの確認

- 被災者の勤務先への聞き取り など

これとは別に、労働基準監督署の調査官や医師によって、被災者本人との面談が行われます。

面談では、資料ではわからない、本人の症状をチェックしていきます。

面談は後遺障害の申請から1~2ヶ月後に実施されることが多く、基本的に労働基準監督署で行いますが、被災者が移動するのが難しい場合には、担当者が被災者の自宅を訪問することもあります。

面談は、申請書類の内容や調査を踏まえ、症状の内容や仕事や生活の状況について質問を受けて回答するという形で進みます。

労基署による後遺障害の面談の内容は、後遺障害の認定結果に影響を及ぼす可能性が高いので、労災に強い弁護士に相談するなどして、事前準備をしておく必要があります。

⑤後遺障害等級の認定・通知(面談から1~3か月後)

労働基準監督署による調査・面談が完了すると、後遺障害等級が認定されるか認定されないかが決まり、その結果が通知されます。

労働基準監督署による調査・面談が完了すると、後遺障害等級が認定されるか認定されないかが決まり、その結果が通知されます。

後遺障害等級が認定された場合、後遺障害等級に基づいて障害補償給付の支給額が決定されます。その場合、障害補償給付の支給決定通知には、認定された後遺障害の等級や支給金額などが記載されています。

後遺障害等級が認定されなかったり、後遺障害等級認定はされたものの自分が予想していた等級より低く認定されることもあります。

この場合には、認定結果が出てから3ヶ月以内であれば、審査請求をすることができます。

⑥審査請求

審査請求は、審査請求書を作成し、後遺障害の申請をした「労働基準監督署長」を管轄する都道府県労働局の「労災保険審査官」に提出することで手続きが開始します。

審査請求をする際には、不足している資料を提出することが望ましいですが、後から追加することができますので、できる限り早めに審査請求書を提出するようにしましょう。

審査請求の結果、労働基準監督署の決定が不当であると認められた場合には、労基署の決定の「取消」が行われます。

⑦再審査請求

審査請求の結果に納得がいかない場合には、再審査請求を行うこともできます。

再審査請求は、審査請求の結果を知った日の翌日から2か月以内に行う必要があります。

⑧取消訴訟

審査請求でも再審査請求でも、納得のいく結果を得られなかった場合には、最終手段として、認定結果の取消を求めて裁判をすることになります。

取消訴訟は、審査請求、もしくは再審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内に行う必要があります。

労災の後遺症申請で提出から振込みまでの日数や後遺障害認定期間は?

労災の被害者が、障害補償給付等の支給申請書を労働基準監督署に請求してから、後遺障害が認定され、障害補償給付の支給が決定するまでに、おおむね3か月を要しますが、長いと3か月以上かかることもあります。

支給が決定してから振り込みが行われるまでの具体的な日数は、地域や個々のケースによって異なります。気になる人は、労基署に確認してみるといいでしょう。

労災で後遺障害が残った場合に労災保険からもらえるお金

労災で後遺障害認定を受けた際に、労災保険からもらえる主なお金は、次の表のとおりです。

| 名称 | 条件や内容 |

| 障害補償年金 | 1~7級の、重度の後遺障害に対して支給される年金。定期的に支給されるもので、労働者の生活を支える役割を持つ。 |

| 障害補償一時金 | 8~14級の、比較的軽度の後遺障害に対して支給される一時金。一度にまとめて支給される。 |

| 障害特別支給金 | 障害補償給付とは別に、特別に支給される保証金、後遺障害の等級に応じた金額が 一時金として支給される。 |

| 介護補償給付 | 重度の後遺障害で介護が必要な場合、介護費用が補償される。常時介護が必要な場合と、そうでない場合で支給額が異なる。 |

後遺障害認定を受けた際にもらえるお金は、1級~7級の場合には年金の形で毎年支払われ、8~14級の場合には一時金の形で一度だけもらえ、これに加えて特別支給金が支払われます。その金額は、次の表のとおりです。

| 等級 | 障害補償年金

(給付基礎日額) |

障害特別年金

(算定基礎日額) |

障害特別支給金 |

| 1級 | 毎年313日分 | 毎年313日分 | 342万円 |

| 2級 | 毎年277日分 | 毎年277日分 | 320万円 |

| 3級 | 毎年245日分 | 毎年245日分 | 300万円 |

| 4級 | 毎年213日分 | 毎年213日分 | 264万円 |

| 5級 | 毎年184日分 | 毎年184日分 | 225万円 |

| 6級 | 毎年156日分 | 毎年156日分 | 192万円 |

| 7級 | 毎年131日分 | 毎年131日分 | 159万円 |

| 障害補償一時金

(給付基礎日額) |

障害特別一時金

(算定基礎日額) |

障害特別支給金 | |

| 8級 | 503日分(一度だけ) | 503日分(一度だけ) | 65万円 |

| 9級 | 391日分(一度だけ) | 391日分(一度だけ) | 50万円 |

| 10級 | 302日分(一度だけ) | 302日分(一度だけ) | 39万円 |

| 11級 | 223日分(一度だけ) | 223日分(一度だけ) | 29万円 |

| 12級 | 156日分(一度だけ) | 156日分(一度だけ) | 20万円 |

| 13級 | 101日分(一度だけ) | 101日分(一度だけ) | 14万円 |

| 14級 | 56日分(一度だけ) | 56日分(一度だけ) | 8万円 |

具体的な金額を算出するのに必要な「給付基礎日額」と「算定基礎日額」について簡単に説明します。

・給付基礎日額:労災発生日からさかのぼった直近3ヶ月の給料の合計を、3ヶ月の合計日数で割った額。月給が30万円の人の場合、3ヶ月の給料(90万円)を90日で割るので、基礎給付日額は1万円となる。

・算定基礎日額:労災発生日からさかのぼった直近1年間に支払われた特別給与(ボーナスなど)の合計を365日で割った金額。仮に直近1年間で60万円のボーナスを受け取っていた場合、「60万円÷365日=1643円」が算定基礎日額となる。

労災の給付だけでは足りない?会社への損害賠償請求で受け取れるお金

労災認定を受けて労働基準監督署から支給される「障害補償給付」は、あくまで国が定めた最低限の生活補償に過ぎません。

実は、この給付金には「精神的苦痛に対する慰謝料」は一切含まれていませんし、後遺障害が残ったことによる将来の収入減少分(逸失利益)についても、労災保険の給付だけでは、実際に失った利益の全額をカバーできないケースがほとんどです。

労働災害の原因が、会社側の安全管理の不備(安全配慮義務違反)や、現場監督などの不注意(使用者責任)にある場合、被災した労働者は会社に対して、労災保険給付とは別に、民事上の損害賠償を請求することができます。

請求できる2大項目:「後遺障害逸失利益」と「後遺障害慰謝料」

会社への請求において、特に金額が大きくなるのが以下の2つの項目です。

後遺障害慰謝料

労災事故によって後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。労災保険からは支給されないため、全額を会社(または加害者)に請求することになります。

慰謝料の算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準が存在します。会社側が提示してくる金額は低額な基準で計算されていることが多いですが、弁護士が交渉する場合、最も高額な「弁護士基準」を用いて請求を行います。

以下の表は、後遺障害慰謝料における自賠責基準と弁護士基準の比較です。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準(最低限の補償) | 弁護士基準(本来受け取るべき相場) | 増額の目安 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 | 約3.4倍 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 | 約3.1倍 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 | 約2.9倍 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 | 約2.5倍 |

特に等級が低い場合でも、弁護士基準を適用することで賠償額が大幅に増額される傾向にあります。適正な補償を受けるためには、示談する前に必ず弁護士へ相談してください。

後遺障害逸失利益

後遺障害により労働能力が低下し、将来得られるはずだった給与が得られなくなったことに対する補償です。

逸失利益は、以下の計算式を用いて算出されます。専門的な計算となるため、保険会社や会社側から提示された金額が適正かどうか、弁護士に確認することをお勧めします。

-

基礎収入: 原則として、事故前年の年収を使用します。

-

労働能力喪失率: 認定された後遺障害等級に応じて割合が決まっています(例:12級なら14%、14級なら5%)。

-

ライプニッツ係数: 将来受け取るはずのお金を現在一括で受け取るために、将来発生する利息分(中間利息)をあらかじめ差し引くための係数です。

【計算シミュレーション】

例えば、年収500万円の40歳男性が、労災事故により神経症状を残し、後遺障害12級(労働能力喪失率14%)に認定された場合を想定します。労働能力喪失期間を67歳までの27年間とした場合、ライプニッツ係数は「18.327」となります。

-

計算式: 500万円 × 14%(0.14) × 18.327 = 1,282万8,900円

このように、労災保険からの給付とは別に、約1,280万円もの賠償金が発生する可能性があります。しかし、等級が1つ下がり14級(喪失率5%)になると、金額は約450万円となり、認定結果一つで800万円以上の差が生じます。だからこそ、適切な等級認定を受けることが極めて重要なのです。

労災の後遺障害に関するよくある質問

労災の後遺障害に関してよくある質問を紹介します。

後遺症と後遺障害の違いは?

労災によって負った治らないけがのことを「後遺症」と呼びます。後遺症が、労働基準監督署によって等級認定されてはじめて「後遺障害」となります。

後遺障害が認められれば、等級に応じて補償が受けられますし、加害者や事業者に対して損害賠償請求をすることも可能です。

労災の後遺障害14級の金額は?

労災で後遺障害14級に認定された場合、労基署(労災保険)から、障害補償一時金が支払われます。その金額は「労働者の基礎給付日額の56日分」です。

基礎給付日額は労働者の「直近3ヶ月の賃金総額を、その期間の総日数で割ったもの」です。月給が30万円の人の場合、以下のような計算が成り立ちます。

・労働者の直近3ヶ月の賃金の総額:90万円

・直近3ヶ月の総日数:90日

・基礎給付日額:90万円÷90日=1日1万円

・14級認定の場合の障害補償一時金:56万円(基礎給付日額の56日分)

月によって1か月の日数が違ったり、人によって月給が違うため、金額はまちまちですが、障害補償一時金の支払額の参考にしてください。

それとは別で、加害者や事業者に対して、後遺障害14級の慰謝料を請求することができます。弁護士をつけて慰謝料請求した場合の金額の相場は110万円です。

労災でしびれが残ったら後遺障害何級?

労災でからだにしびれが残った場合、後遺障害14級、12級に認定される可能性があります。具体的には、以下のいずれかに当てはまる可能性が高いでしょう。

・14級9号:局部に神経症状を残すもの

・12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

労災で後遺障害申請をするデメリットはある?解雇や転職への影響は?

「会社と揉めたくない」「申請すると解雇されるのではないか」といった不安から、申請を躊躇される方がいらっしゃいます。しかし、結論から言えば、正当な権利として後遺障害申請を行うことに、労働者側の実質的なデメリットはありません。

「申請しないこと」こそが最大のリスクです

もし申請をしなければ、本来受け取れるはずの「障害補償給付(年金・一時金)」や「特別支給金」が一切もらえません。さらに、後遺障害等級が認定されなければ、会社に対する損害賠償請求の根拠も失われ、将来にわたって続く身体の痛みや経済的な損失を、すべて自分一人で背負うことになります。

解雇や転職(ブラックリスト)に関する誤解

-

解雇の制限: 労働基準法第19条により、業務上の負傷による療養期間中およびその後30日間は、原則として解雇してはならないと定められています。また、労災申請をしたこと自体を理由とする不利益な取り扱いは法律で厳しく禁止されています。

-

ブラックリストの不在: 「労災を使うとブラックリストに載り、転職できなくなる」という噂がありますが、そのようなリストは存在しません。労災保険の使用履歴は個人情報であり、本人が話さない限り、転職先の企業に知られることはありません。

適切な補償を受け取り、生活を再建するためにも、根拠のない不安に惑わされず、堂々と申請手続きを進めるべきです。

労災の後遺障害に関するまとめ

労災で負ったけがが完治せず、治療を続けても治らない場合、それが「後遺障害」に認定されることがあります。

後遺障害を認定するのは労働基準監督署です。通常の労災であっても療養給付や休業給付などを受けられますが、後遺障害認定を受けた場合、障害補償一時金や障害特別支給金など、追加でお金を受け取ることができます。

また、後遺障害慰謝料を加害者や事業主に請求できるため、けがが治らなかったのであれば、後遺障害認定は確実に受けるべきです。

後遺障害の認定率を高めるには、適切な後遺障害診断書を作成することが重要です。弁護士が診断書作成の指示を出すことで、狙った等級の認定を受けるためのベストな診断書を作成できるでしょう。

厚生労働省のデータによると、後遺障害認定の結果が不服だった場合の異議申し立ての成功率は20%以下です。そのため、労災の後遺障害認定は、基本的に一発勝負だと考えましょう。労災の強い弁護士に依頼し、確実な認定を目指すことが大切です。

労災による後遺障害についてお悩みの方は、一度弁護士に相談してください。法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!

これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。

法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。

法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。

まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。