びまん性軸索損傷とは?症状とMRI画像診断で高次脳機能障害の後遺症がわかる?

びまん性軸索損傷の後遺症は様々。

症状に応じた損害賠償を受けるのが大事。

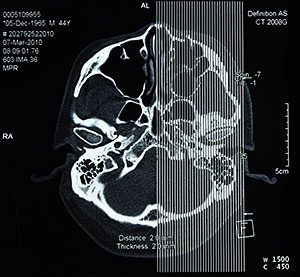

びまん性軸索損傷とは、交通事故などによる頭部への強い衝撃で脳が激しく揺さぶられ、神経線維である軸索が広範囲に断裂する病気です。事故当初のCT検査では軸索損傷の所見が発見できず、意識が回復した後で後遺症が出て来ることがありますので、MRIを撮影して経過を観察する必要があります。

このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に詳しい弁護士が、びまん性軸索損傷の診断方法や症状、後遺障害等級について分かりやすく説明した後で、「びまん性軸索損傷による高次脳機能障害で5級が認定され7000万円の賠償金を獲得した事例」をご紹介します。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

もしかして「びまん性軸索損傷」?交通事故後に注意すべき初期症状

交通事故で頭部に強い衝撃を受けた方へ

交通事故、特に高速での衝突やバイク・自転車での転倒、歩行中の事故などで頭部に強い衝撃を受けた場合、たとえ目に見える大きな怪我や出血、骨折がなくても、脳の中では深刻な事態が起きている可能性があります 。

事故の衝撃で頭が激しく揺さぶられると、脳は頭蓋骨の内部で複雑な回転運動を強いられます。この時に生じる「回転性の力」が、脳の神経線維に広範囲な損傷を引き起こすことがあるのです 。もし、ご家族が事故に遭い、意識が戻らない、あるいは意識が回復したものの以前と様子が違うと感じたら、それは「びまん性軸索損傷」という重篤な脳損傷のサインかもしれません。

なぜ診断が難しいのか?CTに映らない「見えない後遺症」の正体

びまん性軸索損傷の最も厄介な特徴の一つは、事故直後に病院で行われることが多いCT検査では軸索損傷の所見が発見されにくいという点です 。

びまん性軸索損傷の最も厄介な特徴の一つは、事故直後に病院で行われることが多いCT検査では軸索損傷の所見が発見されにくいという点です 。

CT検査は、頭蓋骨骨折や脳挫傷に伴う大きな出血(急性硬膜下血腫など)を発見することには長けています。しかし、びまん性軸索損傷は、脳の神経細胞をつなぐ「軸索」という非常に細い線維が、目に見えないレベルで広範囲に断裂する損傷です。そのため、CT画像では「特に異常なし」と診断されてしまうケースが少なくありません。

この「異常なし」という初期診断は、ご家族に一時的な安堵をもたらすかもしれませんが、後に深刻な問題を引き起こすことがあります。被害者の意識障害が続いたり、後に高次脳機能障害の症状が現れたりしても、加害者側の保険会社は事故直後の「異常なし」というCT検査の結果を盾に、「事故と後遺症の因果関係は薄い」と主張してくる可能性があるのです。初期の画像診断で異常が見つからないことが、後の正当な補償獲得に向けた大きな障壁となり得るため、極めて慎重な対応が求められます。

事故直後から6時間以上の意識不明は重要なサイン

画像所見が得られにくいびまん性軸索損傷の診断において、臨床現場で極めて重要な指標となるのが「意識障害の程度と時間」です。特に、事故直後から6時間以上にわたって意識が回復しない場合は、たとえCTで異常が見つからなくても、びまん性軸索損傷が強く疑われます 。

意識不明の状態が長ければ長いほど、脳の損傷は重度であり、後に重い後遺症が残る可能性が高いと考えられています 。ご家族が事故に遭われた際は、医師に対して、いつからどの程度の意識障害が続いているのかを正確に伝え、診療録に記録してもらうことが非常に重要です。

交通事故によるびまん性軸索損傷の被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故によるびまん性軸索損傷でお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故によるびまん性軸索損傷でお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故でびまん性軸索損傷となった場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。

びまん性軸索損傷とは?脳に何が起きているのか

脳の神経線維が広範囲に断裂する重い脳損傷

私たちの脳を巨大な情報通信ネットワークだと想像してみてください。無数の神経細胞が情報をやり取りすることで、私たちは考え、感じ、体を動かしています。この神経細胞同士をつなぎ、情報を伝える役割を担っているのが「軸索」と呼ばれる、いわば情報伝達ケーブルです。

びまん性軸索損傷とは、交通事故の強い衝撃によって脳が激しく揺さぶられた結果、この情報伝達ケーブルである軸索が、脳の広範囲(これを「びまん性」と呼びます)にわたって引き伸ばされたり、ねじり切られたりしてしまう損傷を指します 。ケーブルが断線すれば、脳内の情報伝達はスムーズに行われなくなり、記憶、注意、感情のコントロールといった様々な機能に深刻な障害が生じるのです 。

脳挫傷との違いや併発の可能性

同じく交通事故で起こりうる脳の損傷に「脳挫傷」があります。脳挫傷は、脳の一部が直接的なダメージを受けて傷つくもので、いわば「脳の打撲」です。損傷箇所が特定の部位に限られる「局所的な損傷」であるため、CT検査でも出血や腫れとして確認しやすいのが特徴です。

一方、びまん性軸索損傷は、脳全体に微細な損傷が広がる「広範囲な損傷」です 。この違いが、CTでの発見のしやすさに直結しており、びまん性軸索損傷の診断をより困難なものにしています。

また、脳挫傷とびまん性軸索損傷が併発することもあります。脳挫傷が起きるくらいの衝撃が加われば、脳全体に軸索損傷が広がることは十分起きるからです。

診断に不可欠なMRI検査の重要性(T2*強調画像など)

CTで見逃されがちなびまん性軸索損傷の客観的な証拠を捉えるために、MRI検査は極めて重要な役割を果たします 。ただし、通常のMRI検査だけでは不十分な場合があります。

CTで見逃されがちなびまん性軸索損傷の客観的な証拠を捉えるために、MRI検査は極めて重要な役割を果たします 。ただし、通常のMRI検査だけでは不十分な場合があります。

びまん性軸索損傷の診断で特に有効とされるのが、特殊な撮影方法を用いたMRI検査です。

- T2(ティーツースター)強調画像、SWI(磁化率強調画像)*: 軸索が断裂した際に生じる非常に小さな点状の出血を黒い点として鮮明に捉えることができます。これは、びまん性軸索損傷の存在を証明する強力な証拠となります 。

- FLAIR(フレア)画像、拡散強調画像(DWI): 脳組織の水分量の変化を捉え、神経線維の損傷や脳のむくみ(浮腫)を白く映し出すことができます 。

ここで注意すべきは、治療を担当する医師の目的はあくまで「治療」であり、将来の損害賠償請求のための「証拠収集」ではないという点です。そのため、治療上必須でなければ、上記のような特殊な撮影を行わない可能性もあります 。交通事故に精通した弁護士は、後遺障害の立証を見据え、早い段階で主治医にこれらの特殊なMRI検査の実施を依頼するよう、被害者やご家族に助言することができます。適切な証拠を適切な時期に残せるかどうかは、弁護士の専門的な知見にかかっているのです。

また、事故から数ヶ月が経過した後に再度MRIを撮影すると、損傷した脳が全体的に縮んでしまう「脳萎縮」や、脳内の空間(脳室)が拡大して見える所見が確認されることがあります。これもまた、事故による脳へのダメージを裏付ける重要な間接的証拠となります 。

主な後遺症「高次脳機能障害」の具体的な症状

事故前と人が変わってしまった…家族が気づく変化

びまん性軸索損傷の最も深刻な後遺症は、多くの場合「高次脳機能障害」として現れます。これは、手足の麻痺のように外見から分かりやすいものではなく、「見えない障害」とも呼ばれます 。そのため、最も身近にいるご家族が「事故に遭う前と、なんだか人が変わってしまった」「以前なら当たり前にできていたことができなくなった」と感じる、日々の違和感から障害が発覚することが少なくありません 。

びまん性軸索損傷の最も深刻な後遺症は、多くの場合「高次脳機能障害」として現れます。これは、手足の麻痺のように外見から分かりやすいものではなく、「見えない障害」とも呼ばれます 。そのため、最も身近にいるご家族が「事故に遭う前と、なんだか人が変わってしまった」「以前なら当たり前にできていたことができなくなった」と感じる、日々の違和感から障害が発覚することが少なくありません 。

実際に、ご家族からは「命が助かったことは嬉しいはずなのに、毎日が辛くて涙しか出ない」 、「倒れる前と性格も好みも全く変わってしまい、以前の夫ではなかった」 といった切実な声が聞かれます。

以下に、高次脳機能障害の代表的な4つの症状と、ご家族が気づきやすい具体的な変化を挙げます。ご家族に当てはまるものがないか、確認してみてください。

記憶障害:新しいことを覚えられない、同じことを何度も聞く

新しい情報を記憶する能力が低下する症状です。日常生活では以下のような形で現れます 。

- 数分前に話した内容を忘れてしまい、同じことを何度も質問する

- 薬を飲んだかどうかを忘れてしまう

- 新しい知り合いの名前や顔を覚えられない

- 物をどこに置いたかすぐに忘れ、いつも探し物をしている

- 今日の予定や大切な約束を忘れてしまう

注意障害:集中力が続かない、ぼーっとしている

一つのことに注意を向け続けたり、周囲の状況に応じて注意を切り替えたりすることが難しくなる症状です 。

- 会話の途中でぼーっとしてしまい、話が頭に入ってこない

- テレビを見ながら話しかけられると、どちらの内容も理解できなくなる

- 料理中に電話が鳴るなど、二つのことを同時にしようとすると混乱する

- 周囲の些細な物音や人の動きに気を取られ、作業に集中できない

- 簡単なミスが増え、仕事や家事に時間がかかるようになった

遂行機能障害:計画を立てて行動できない、段取りが悪くなる

目標を立て、計画を練り、効率的に実行していく一連の能力が障害される症状です。日常生活や仕事に大きな支障をきたします 。

- 料理や買い物、掃除など、手順の決まった作業を段取りよく進められない

- 物事の優先順位をつけられず、何から手をつけていいか分からなくなる

- 人に指示されないと行動に移せない

- 予期せぬトラブルが起きると、どう対処していいか分からずパニックになる

- 約束の時間に間に合わせるための逆算ができない

社会的行動障害:怒りっぽくなる、感情のコントロールができない

感情や欲求を状況に合わせてコントロールすることができなくなり、社会的な対人関係に問題が生じる症状です 。

- 些細なことでカッとなり、大声を出したり物を投げたりする

- 自分の思い通りにならないと、子どものようにかんしゃくを起こす

- 場の空気を読めず、相手を傷つけるようなことを平気で言ってしまう

- 欲求を我慢できず、衝動買いをしたり、自己中心的な振る舞いをしたりする

- 何事にもやる気が起きず、一日中無気力に過ごしている

これらの症状は、ご本人が障害を自覚していない(病識がない)ケースも多く 、そのためにご家族との間で深刻な摩擦が生じることも少なくありません。

後遺障害等級認定のポイント|適正な補償を得るための第一歩

びまん性軸索損傷で認定される可能性のある後遺障害等級

交通事故による後遺症が、治療を続けてもこれ以上改善が見込めない状態(症状固定)になった場合、その後遺症の程度に応じて「後遺障害等級」の認定を受けるための手続きを行います。

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害は、「神経系統の機能又は精神の障害」に関する等級として評価されます。その症状の重さによって、主に以下の等級に認定される可能性があります 。

第1級1号: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級1号: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第3級3号: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第5級2号: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級4号: 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第9級10号: 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの

この等級が何級に認定されるかによって、後述する後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わるため、適正な等級を獲得することが極めて重要です。

等級ごとの認定基準と日常生活への影響

各等級が具体的にどのような状態を指すのか、日常生活や仕事への影響という観点から見ていきましょう。

要介護の等級(別表第1第1級・第2級)

第1級1号は、最も重い等級です。「常に介護を要するもの」と定義され、食事、入浴、着替え、排泄といった生命維持に不可欠な身の回りの動作のすべてにおいて、常時誰かの介助が必要な状態を指します 。意識が戻らない植物状態(遷延性意識障害)や、重度の認知症・人格の変化により常に監視が必要な場合もこれに該当します。

第2級1号は、「随時介護を要するもの」です。身の回りのことは部分的に自分でできるものの、一人で安全に生活することが困難な状態を指します 。例えば、家の中ではなんとか生活できるものの、一人で外出すると道に迷ったり危険な行動をとったりするため付き添いが必要な場合や、感情のコントロールができず看視が必要な場合などが該当します。

就労に大きな支障が出る等級(第3級・第5級・第7級・第9級)

第3級3号は、「終身労務に服することができないもの」とされ、身の回りのことは自立してできても、仕事に就くことは生涯不可能と判断される状態です 。

第5級2号は、「特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。極めて単純で補助的な作業など、ごく限られた仕事しかできない状態です 。

第7級4号は、「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」で、複雑な判断や他人との連携が不要な、いわゆる単純作業であれば就労可能とされる状態です 。

第9級10号は、「服することができる労務が相当程度に制限されるもの」です。一般的な事務職や営業職などへの復帰は難しく、就ける職種が大幅に限定されてしまう状態を指します 。

| 等級 | 認定基準の概要 | 日常生活・就労への影響(具体例) |

| 別表第1 第1級1号 | 常に介護を要するもの | 食事、入浴、排泄など、生活全般で常時介護が必要。遷延性意識障害(植物状態)など。 |

| 別表第1 第2級1号 | 随時介護を要するもの | 自宅内での生活は一部可能だが、一人での外出は危険。看視や声かけが常に必要。 |

| 別表第2 第3級3号 | 終身労務に服することができないもの | 身の回りのことはできても、職業に就くことは生涯不可能。 |

| 別表第2 第5級2号 | 特に軽易な労務にしか服せないもの | 極めて単純な補助作業など、ごく限られた仕事しかできない。 |

| 別表第2 第7級4号 | 軽易な労務にしか服せないもの | マニュアル化された単純作業など、簡単な仕事にしか就けない。 |

| 別表第2 第9級10号 | 労務が相当程度に制限されるもの | 以前の職務への復帰は困難。作業手順の決まった仕事など、職種が大きく制限される。 |

認定手続きで重要となる医師の診断書と画像所見

後遺障害等級の認定は、被害者本人との面談はなく、提出された書類のみで審査が行われます 。そのため、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」の内容が、認定結果を左右する最も重要な書類となります 。

この診断書には、MRIなどの画像所見といった客観的な証拠はもちろんのこと、ご家族から見た日常生活上の具体的な支障(「高次脳機能障害の具体的な症状」で挙げたようなエピソード)を、詳細に記載してもらう必要があります。弁護士は、どのような情報が等級認定において重要かを熟知しているため、診断書作成の際に医師に伝えるべきポイントを的確にアドバイスすることができます。

びまん性軸索損傷の解決に弁護士が必要不可欠な理由

これまで見てきたように、びまん性軸索損傷の損害賠償請求は、他の交通事故案件とは比較にならないほど専門的で困難な道のりです。ご家族だけで対応するには、あまりにも多くの障壁が存在します。

理由1:後遺障害の立証が極めて難しいから

びまん性軸索損傷は、CTに映りにくく、症状も外見から分かりにくいという特性上、「事故によってどれだけ深刻な後遺障害が残ったのか」を医学的に証明すること自体が非常に困難です。交通事故と脳神経外科の分野に精通した弁護士は、後遺障害等級認定を見据えて、どのような検査が必要か、医師の診断書にどのような記載をしてもらうべきかを的確に判断し、立証活動をサポートします 。

理由2:保険会社との交渉で「弁護士基準」を主張できるから

被害者ご本人やご家族がどれだけ熱心に訴えても、保険会社が最も高額な「弁護士基準」での支払いに応じることはありません。法的な交渉力を持つ弁護士が代理人として介入して初めて、正当な権利である弁護士基準での賠償交渉が可能となるのです 。

理由3:複雑な損害計算を正確に行い、請求漏れを防ぐから

逸失利益や将来介護費用といった高額な損害項目は、計算方法が非常に複雑です。専門家である弁護士が正確に計算することで、請求漏れを防ぎ、被害者が受け取るべき全ての賠償金を確実に請求することができます 。

弁護士費用特約の活用

ご自身やご家族が加入している自動車保険や火災保険に「弁護士費用特約」が付帯していませんか。この特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を上限額(多くの場合300万円)まで負担してくれます。びまん性軸索損傷のような重篤な案件でも、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です 。

まずはご自身の保険契約を確認してみてください。

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害で5級が認定され7000万円の賠償金を獲得した事例

事故の内容

被害者男性は、バイク通勤の際に交差点を直進しようとしたところ、右折車に衝突されて転倒し、脳を損傷して生死をさまようことになりました。その後、奇跡的な回復を見せましたが、退院したところ、電話をうまく取り次いでくれなかったり、急に大きな声を出して怒り出すという症状が現れました。

被害者男性は、バイク通勤の際に交差点を直進しようとしたところ、右折車に衝突されて転倒し、脳を損傷して生死をさまようことになりました。その後、奇跡的な回復を見せましたが、退院したところ、電話をうまく取り次いでくれなかったり、急に大きな声を出して怒り出すという症状が現れました。

また、職場復帰をしたところ、以前のように仕事ができないことが分かりました。具体的には、ヒトやモノの名前が出て来なかったり、同じことを繰り返し話したり、メモを取らないと物事を忘れてしまうという症状が出ていました。

被害者男性は、事故後のMRI検査において、脳室拡大と脳萎縮が認められ、びまん性軸索損傷と診断され、自賠責保険で後遺障害5級が認定されました。

相談のきっかけ

被害者は、大手企業の管理職で成績も優秀でしたが、事故後は成績も低下し、管理職も難しくなったため、会社の好意で給与は減らされなかったものの、職場ではこれまでの仕事とは畑違いの営繕の仕事をして過ごしていました。

被害者は、大手企業の管理職で成績も優秀でしたが、事故後は成績も低下し、管理職も難しくなったため、会社の好意で給与は減らされなかったものの、職場ではこれまでの仕事とは畑違いの営繕の仕事をして過ごしていました。

被害者の妻は、被害者が職場復帰したものの、以前のように仕事が出来なくなっており、いつ仕事を辞めさせられるか分からなかったことから、将来の生活がきちんと遅れるのか不安に感じるようになり、依頼をされました。

保険会社の主張

保険会社側の弁護士は、裁判の中で、被害者は事故後、職場復帰を果たし、収入も減少していないのであるから、逸失利益は認められないと主張しました。

しかし、被害者は、元の業務内容を出勤回数を減らしてもらいながらリハビリ出勤したものの、結局、元の業務内容に耐えられず、後遺障害認定後に配置転換をしてもらっていました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士は、被害者男性の勤務先に伺って事情を詳細に聞き取り、

リンクスの弁護士は、被害者男性の勤務先に伺って事情を詳細に聞き取り、

① 被害者の給料が減額されていないのは、勤務先の好意で仕事に支障が出ないよう配置転換された結果であり、配置転換先でも仕事に支障が出ていることから、将来の給料減額の可能性は高いこと

② 本件事故がなかった場合には昇進昇級していた可能性が高かったため、目に見えない損害が生じていること

などを証明する書面を作成してもらうことに成功しました。

その結果、裁判所で多額の逸失利益(後遺障害による将来の収入が減ることへの補償)が認められ、被害者側の過失による15%の減額があったにもかかわらず、7000万円で和解が成立しました。

まとめ:ご家族だけで悩まず、まずは専門家にご相談ください

びまん性軸索損傷は、診断が難しく、その後の高次脳機能障害によって被害者ご本人だけでなく、ご家族の生活にも計り知れない影響を及ぼす、極めて重い脳損傷です。

びまん性軸索損傷は、診断が難しく、その後の高次脳機能障害によって被害者ご本人だけでなく、ご家族の生活にも計り知れない影響を及ぼす、極めて重い脳損傷です。

その損害賠償請求においては、医学的な立証の難しさ、後遺障害等級認定の専門性、そして保険会社との交渉における情報格差など、数多くの困難が待ち受けています。これらの問題を乗り越え、被害者が受けた損害に見合う正当な補償を獲得し、今後の生活を再建するためには、交通事故と重度後遺障害の案件を熟知した弁護士のサポートが不可欠です。

もし、ご家族が交通事故に遭い、びまん性軸索損傷や高次脳機能障害のことでお悩みでしたら、決して一人で抱え込まないでください。まずは、私たち専門家にご相談いただくことが、解決への第一歩です。ご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

法律事務所リンクスは高次脳機能障害の専門医と協力して多数の後遺障害等級を獲得

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、高次脳機能障害の専門医を紹介するなどして、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。