将来介護費の計算方法は?要介護で慰謝料はいくら請求できる?

後遺障害の将来介護費は弁護士に相談することが必要。

後遺障害併合1級の被害者が1億円超の賠償金を獲得した事例をご紹介。

交通事故の将来介護費とは、交通事故で後遺障害が残り介護が必要となった場合に支払われる金銭のことであり、職業付添人による介護については必要かつ相当な実費、近親者による介護については1日当たり8000円を上限に支払われます。

将来介護費の計算方法は、将来にわたって必要となる介護費用を、示談時に一括で受け取るための計算式であり、

この記事では、法律事務所リンクスの後遺障害に強い弁護士が、交通事故で要介護状態になった被害者の方やそのご家族に向けて、以下の点を分かりやすく解説します。

- 慰謝料以外に請求できる賠償金の全体像

- 将来介護費の具体的な計算方法

- 後遺障害の等級ごとに認められる将来介護費の目安

- 要介護状態になった場合の慰謝料の適正な相場

- 適正な賠償金を受け取るための重要なポイント

最後にリンクスの弁護士が担当した「バイク事故で脳を損傷し後遺障害併合第1級の認定を受け1億円超を獲得した事例」をご紹介します。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

慰謝料だけじゃない!要介護状態で請求できる損害賠償の全体像

交通事故で要介護という重い後遺障害が残った場合、加害者側に請求できる損害賠償は「慰謝料」だけではありません。将来の生活を守るために、多岐にわたる項目を漏れなく請求することが重要です。全体像を把握しておきましょう。

最重要ポイント!「将来介護費」の計算方法を3ステップで解説

将来介護費は、将来にわたって必要となる介護費用を、示談時に一括で受け取るための現在価値として算出されます。その基本的な計算式は以下の通りです 。

将来介護費は、将来にわたって必要となる介護費用を、示談時に一括で受け取るための現在価値として算出されます。その基本的な計算式は以下の通りです 。

この式は、生涯にわたる介護費用を現在一括で受け取るために必要な金額を計算するものです。以下、各項目について詳しく見ていきましょう。

ステップ1:介護費用の日額はいくら?

介護費用の日額は、誰がどのような形で介護を行うかによって基準が異なります。

ステップ2:生涯の介護期間はどう決まる?

将来介護費が支払われる期間は、被害者の「症状固定時」の年齢を基準とした平均余命に基づいて決まります 。平均余命とは、ある年齢の人が平均してあと何年生きられるかを示す統計上の期待値です。この平均余命の算出には、国が毎年公表している公的な統計資料が用いられます。それが、厚生労働省の簡易生命表です 。

性別・主な年齢階級別平均余命(令和6年)

この表は、読者が自身の状況に当てはめて将来の介護期間を具体的にイメージできるよう、公的資料から主要なデータを抜粋したものです。例えば、症状固定時に40歳の男性であれば、あと約42年間分の介護費用が算定の基礎となります。

なお、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)など特に重篤な後遺障害の場合、加害者側から「平均余命よりも生存期間が短くなるはずだ」という主張がなされることがあります。しかし、裁判所は、余命が短くなるという特段の医学的証拠がない限り、原則として統計上の平均余命をそのまま認める傾向にあります 。

ステップ3:将来のお金を現在価値に換算する「ライプニッツ係数」とは?

ライプニッツ係数という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、その考え方はシンプルです。これは、将来にわたって受け取るはずのお金を一括で前払いしてもらう際に、将来生じるはずの「利息分」をあらかじめ差し引くための「割引率」です 。

ライプニッツ係数という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、その考え方はシンプルです。これは、将来にわたって受け取るはずのお金を一括で前払いしてもらう際に、将来生じるはずの「利息分」をあらかじめ差し引くための「割引率」です 。

簡単な例で考えてみましょう。仮に、毎年100万円を10年間にわたって受け取る権利があるとします。もし、その合計額である1,000万円を今すぐ一括で受け取った場合、そのお金を銀行に預けておけば、運用によって利息が付き、10年後には1,000万円以上の金額になります。これでは、本来もらえるはずだった金額よりも「もらいすぎ」になってしまい、公平ではありません 。

そこで、将来の利息分をあらかじめ差し引いた金額、つまり「10年間運用すればちょうど1,000万円になるような、現在の金額」を算出するためにライプニッツ係数が用いられます。この利息を差し引く計算のことを「中間利息控除」と呼びます 。

この計算に用いられる法定利率は、2020年4月1日以降に発生した事故については年3%と定められています 。

例えば、40歳の男性(平均余命約42年)が近親者介護(日額8,000円)を受ける場合の将来介護費を計算してみましょう。

- 年間の介護費用:8,000円 × 365日 = 292万円

- 42年に対応するライプニッツ係数:23.7949(法定利率3%の場合)

- 将来介護費:292万円 × 23.7949 ≒ 6,948万円

このように、将来介護費は非常に高額になることが分かります。

【後遺障害等級別】将来介護費はどんな場合に認められる?

将来介護費は、後遺障害の等級や具体的な症状によって、認められやすさや金額の目安が変わってきます。

常に介護が必要な状態(常時介護:後遺障害 別表第一 1級)

遷延性意識障害(いわゆる植物状態)や、両手両足が完全に麻痺して動かせない四肢麻痺、重度の高次脳機能障害などで、食事・入浴・排泄など日常生活のすべてにおいて介護が必要な状態です。この場合は、将来介護費が満額に近い形で認められる可能性が高いです。

ときどき介護が必要な状態(随時介護:後遺障害 別表第一 2級)

食事や身の回りのことはある程度自分でできるものの、入浴や着替え、移動などに部分的な介助が必要だったり、高次脳機能障害による記憶障害や判断能力の低下から、危険な行動をとらないよう常に見守りや声かけが必要だったりする状態です。この場合は、介護の具体的な内容や頻度に応じて、将来介護費が算定されます。

後遺障害3級以下でも将来介護費が認められるケース

後遺障害等級が3級以下であっても、将来介護費の請求を諦める必要はありません。たとえ等級上は「介護を要する」とされていなくても、具体的な症状に照らして、介護や見守りの必要性を客観的に証明できれば、将来介護費が認められる可能性があります。重要なのは、医師の意見書や家族の介護記録など、介護の必要性を裏付ける証拠をしっかり集めることです。

介護を証明するのに必要な証拠は?

- 医師の診断書・意見書: 後遺障害診断書とは別に、「〇〇の後遺症により日常生活で常時介護が必要」等の意見書を書いてもらえると、将来介護費を主張する根拠になります。

- 要介護認定に関する書類: 事故によって公的介護保険の要介護認定(要介護○~○)を受けた場合、その認定証や認定調査票の写しも有用です。公的機関がお墨付きを与えた証拠となり、介護の必要性を裏付けます。

- 介護日誌・介護計画書: 家族が日常介護している場合、どのような介護を何時間行っているかを記録した日誌があると説得力があります。リハビリの内容や食事介助の頻度など、具体的な実態が伝わる資料は保険会社との交渉でも有利です。

- 費用の領収書類: すでに支出した費用(例えば介護ベッドのレンタル料、おむつ代、ヘルパー利用料など)は領収書や契約書を保管しましょう。将来介護費についても、例えば将来的に施設入所を検討しているなら見積書を取っておくなど、具体的な数字を示せる資料があると交渉を有利に進められます。

要介護状態になった場合の「後遺障害慰謝料」の相場は?

後遺障害慰謝料は、将来介護費とは別に、後遺障害が残ったこと自体の精神的苦痛に対して支払われるお金で、自賠責保険の後遺障害等級に応じて支払われます。

介護保険の要介護度に応じて支払われるものではありませんので、ご注意ください。

慰謝料の金額には3つの算定基準がありますが、最も高額で法的に正当な基準が「弁護士基準(裁判基準)」です。

保険会社が提示する「自賠責基準」と「弁護士基準」では、以下のように大きな差があります。

| 後遺障害等級 | 弁護士基準(裁判基準) | 自賠責基準 | 差額 |

| 第1級(要介護) | 2,800万円 | 1,650万円 | 1,150万円 |

| 第2級(要介護) | 2,370万円 | 1,203万円 | 1,167万円 |

| 第3級 | 1,990万円 | 861万円 | 1,129万円 |

| 第5級 | 1,400万円 | 618万円 | 782万円 |

適正な賠償金を受け取るために知っておきたいこと

将来介護費や慰謝料など、高額な賠償金をめぐる交渉は簡単ではありません。最後に、適正な金額を受け取るために知っておくべき重要なポイントを3つお伝えします。

注意点1:保険会社の提示額は最低ラインの可能性がある

保険会社は、営利企業として支払う保険金をできるだけ抑えたいと考えています。そのため、被害者に提示する賠償金額は、法的な支払義務がある最低限の「自賠責基準」や、保険会社独自の「任意保険基準」で計算されていることが大半です。弁護士が介入して法的に正当な「弁護士基準」で交渉することで、最終的な受取額が2倍以上に増えるケースも決して珍しくありません。

注意点2:請求漏れに注意!一度示談すると覆せない

一度、示談書にサインをしてしまうと、原則として後から追加の請求はできません。「後から将来介護費が必要だと分かった」「近親者慰謝料が含まれていなかった」となっても手遅れです。示談する前には、将来介護費や逸失利益、近親者慰謝料など、請求できるすべての項目が漏れなく、かつ適正な金額で計上されているかを慎重に確認する必要があります。

注意点3:正しい金額の獲得には専門家のサポートが有効

重い後遺障害が残った事案の損害賠償計算や交渉は、非常に専門的で複雑です。被害者ご本人やご家族だけで、巨大な組織である保険会社と対等に交渉するのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、

- 適正な賠償額を「弁護士基準」で算定・請求してくれる

- 保険会社との煩雑な交渉をすべて任せられる

- 後遺障害等級の認定手続きもサポートしてくれる

- 裁判になった場合も安心して任せられる といった多くのメリットがあります。ご自身やご家族が加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いていれば、費用の心配なく依頼できることも多いです。

次の解決事例は、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士に依頼して1億円超の賠償金を獲得した事例です。

バイク事故で脳を損傷し後遺障害併合第1級の認定を受け1億円超を獲得した事例

無料相談から依頼までの経緯

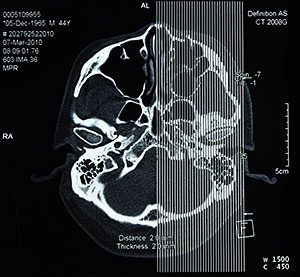

被害者は、交通事故で脳を損傷して入院していましたが、症状が悪化して意識障害の状態となりました。

被害者は、交通事故で脳を損傷して入院していましたが、症状が悪化して意識障害の状態となりました。

被害者の妻は、夫が入院している病院への対応に加えて、警察、勤務先、労災、保険会社などの対応に追われ、精神的に疲弊されていらっしゃいました。

特に、保険会社からは、事故直後は意識はあったことから、事故と意識障害の因果関係があるのかについて、医師に照会をしたいと言われて不安になっておられました。

そこで、リンクスの弁護士がご依頼を受け、医師面談を実施したところ、①多発外傷に伴う免疫低下→②髄膜炎→③水頭症というメカニズムなので因果関係はあるという回答を得ることができました。

入院→施設入所→後遺障害1級の獲得

被害者は、労災保険から治療費の支払を受け、1年超の入院を余儀なくされた後、高次脳機能障害が残存したという後遺障害の診断を受けました。被害者は病院は退院したものの、すぐに自宅での生活をすることは難しかったため、生活機能を高め、地域での自分らしい生活を送れるように支援を受けられる障害者支援施設に入所しました。

リンクスの弁護士が自賠責保険に後遺障害等級認定を受けたところ、高次脳機能障害で後遺障害3級、顔面部の組織陥没で後遺障害7級となり、後遺障害併合第1級が認定され、自賠責保険金3000万円を取得することができました。

保険会社との介護費を巡る示談交渉

保険会社に対して、後遺障害等級併合第1級が認定されたことから、治療費、入院雑費、転居費用・家屋改造費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、近親者慰謝料、介護費等の損害賠償金を請求しましたが、このうちで主に争いになった費目は、介護費でした。

保険会社に対して、後遺障害等級併合第1級が認定されたことから、治療費、入院雑費、転居費用・家屋改造費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、近親者慰謝料、介護費等の損害賠償金を請求しましたが、このうちで主に争いになった費目は、介護費でした。

介護費とは、交通事故で重い後遺障害を負った人に対し、症状が固定した後から亡くなるまでに必要となる介護にかかる金銭のことです。

介護費には、

・職業の介護者(プロ)である職業付添人介護費

・家族らが行う近親者介護費

の両方が含まれます。

但し、職業付添人介護費は、症状が固定した後から保険会社と示談するまでの間に介護保険を利用して実際に負担した介護費と、示談後から亡くなるまでに発生する将来の介護費に分けられ、請求額が大きく変わるので注意が必要です。

保険会社と示談するまでは、職業付添人介護費については、介護保険を利用して自分で払った金額(1割負担)と、近親者介護費を合算して請求します。

示談後は、介護保険がこれからも利用できる保証がないことから、介護保険を利用できないときに負担する金額(10割)と近親者の介護費を合算して請求します。

近親者の介護費をいくらとするかについては、次のような要素を考えて、弁護士が算出します。

・被害者の後遺障害の内容及び程度

・被害者の要介護認定の有無及びその程度

・被害者の日常生活において必要とされる介護の程度

・被害者が日常生活で用いている介護用具の有無及び用いている程度

・介護のために要する時間

・介護をする者の事情(年齢、性別等)

保険会社とは、職業付添人介護費と近親者介護費をいくらとするかについてよく争われますし、今回の事例でも非常に争われました。

今回の事例では、被害者が症状固定後に障害者支援施設で生活機能を高めるための支援を受けていたことから、同施設を退所した66歳から介護保険を利用して1割負担でリハビリを受けることになりました。

ただ、被害者が元の自身の生活に戻っていただくには引っ越す必要や、引っ越し先の住居を改造する必要が生じました。

そのため、被害者の生活が落ち着くまで様子を見る必要があり、介護保険を利用して日々どれ程の費用を負担することになるのかについては、丁寧に調査する必要がありました。

被害者が、障害者施設を退所してから約1年後、被害者が67歳のときに生活が落ち着き、介護保険を利用して実際に負担している日額が約630円ということが分かりました。

また、近親者介護費としては、被害者が要介護1を認定されていたこともあり、同居の被害者の妻が、被害者の日々の生活において、外出時の歩行の補助、薬の管理及び着替え・入浴・歩行器から椅子への移乗の見守りを行っておりました。

そういった、被害者の妻の日々の介護を考え、近親者介護費を日額5000円としました。

そこで、保険会社に対して、被害者が障害者施設を退所した66歳から示談するときの67歳までに実際に発生した介護費用は、職業付添人介護費として日額約630円、近親者介護費として日額5000円の合計5630円であると主張しました。

また、示談後の67歳から平均余命である85歳までの約18年分の介護費は、職業付添人介護費である日額約6300円と近親者介護費5000円の合計1万1600円が日額であると主張しました。

しかし、保険会社からきた対案は、あまりにひどく、被害者の介護費は、職業付添人介護費と近親者介護費を合算して、日額3000円というものでした。

しかも、症状固定後から被害者の平均余命まで一貫して日額3000円との主張で、こちらの調査した内容を全く踏まえたものではなく、こちらが主張する額とは非常にかけ離れたものでした。

保険会社と半年程交渉を重ねても介護費の日額が変わることはありませんでしたので、裁判を行うこととしました。

裁判で自賠責保険金含めて1億円超を獲得

裁判では、被害者が介護保険を利用した日から裁判が終結して示談するまでの期間を仮で1288日と定めて、この期間の分は、職業付添人介護費日額630円、近親者介護費日額5000円の合計日額5630円で請求しました。

裁判では、被害者が介護保険を利用した日から裁判が終結して示談するまでの期間を仮で1288日と定めて、この期間の分は、職業付添人介護費日額630円、近親者介護費日額5000円の合計日額5630円で請求しました。

また、裁判が終結して示談ができた後は、被害者は69歳になっていると予想できたため、69歳から平均余命である85歳までの約16年分(のライプニッツ係数10.8378※)は、介護保険を利用できる保証がないとして、職業付添人介護費は、日額6300円として、近親者介護費5000円と合算して日額1万1300円を請求しました。

そのため、請求した介護費用は以下のものとなりました。

介護保険を利用してから示談するまでに実際に発生する介護費用

(630円+5000円)×1288日≒725万円

示談してから平均余命までの発生することが予想される介護費用

(6300円+5000円)×365日(1年分)×10.8378≒4470万円

ですので、この上記2つを合算した約5195万円を介護費用として請求しました。

裁判でも、同様に介護費が主な争点となりました。

リンクスの弁護士が、被害者の妻に対して、被害者の妻が被害者に日頃行っている介助の内容やその必要性をさらに聴取し、また、入所していた施設での記録等を精査することで、被害者に日々どれだけの介助等が必要になっているかを日常生活の場面に分けて、具体的に裁判で丁寧に主張しました。

その甲斐あって、裁判所からの和解案として、示談するまで実際に発生する介護費は、職業付添人に対する実際に発生した介護費は全額認められ、近親者介護費は日額3000円と認められました。

その結果、示談するまでの実際に発生した介護費は約452万円との認定を受けました。

そして、金銭が最も大きく変わり得る、示談した後の介護費用については、日額9700円との提案がされました。

当初、主張していた日額約1万1000円には満たなかったものの、保険会社から提案があった日額3000円からは6000円以上もの大幅な増額となり、依頼者にも満足のいく結果となりました。

但し、日額9700円が発生する期間の提案としては、被害者が64歳で症状固定をしていて裁判の終結時には69歳となっており5年が経過していること、そして症状固定した年齢から平均余命までが約20年であることから、20年(のライプニッツ係数12.4622)から5年(のライプニッツ係数4.3295)を引いた期間とされました。

そのため、示談した後に発生すると予想される介護費用については、

9700円×365日(1年分)×(12.4622−4.3295)=2879万3824円という提案がされました。

これは、一般的に実務で取られている期間の算定方法として、合理的な提案でした。

そして最終的には、治療費が約2572万円、入院雑費約57万円、転居費用・家屋改造費約約29万円、休業損害約182万円、入通院慰謝料約325万円、後遺障害慰謝料(近親者慰謝料を含む)約2900万円、逸失利益約1771万円、介護費(示談するまでの介護費用と示談後に発生すると予想される介護費用の合計)約3331万円との認定を受けました。

ですので、合計約1億1167万円が損害額として認定されました。

なお、本件事故において、被害者の過失が5%認定されましたので、その分を控除した約1億0060万円が保険会社から支払われることになり、被害者は1億円超の損害賠償金を獲得する結果となり、無事解決しました。

介護が必要な後遺障害が残りそうなら後遺障害に強い弁護士に相談を

突然の交通事故でご家族が介護を必要とする生活になってしまったら、精神的にも経済的にも、本当に大変なことです。しかし、適切な賠償金を受け取ることができれば、将来にわたる金銭的な不安を大きく和らげることができます。

保険会社から提示される金額は、決して最終決定ではありません。そこから増額できる可能性が大いに残されていることを、どうか知ってください。この記事で解説した、慰謝料、将来介護費、逸失利益といった正当に請求できる権利を主張し、適切な額を勝ち取ることが大切です。

法律事務所リンクスは交通事故案件を数多く手がけており、重度後遺障害による慰謝料・将来介護費の増額交渉にも豊富な実績があります。無料相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。被害者の方とご家族の不安に寄り添い、適正な賠償獲得まで全力でサポートいたします。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨重傷を負った被害者やご家族のための電話での無料相談を実施しています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨重傷を負った被害者やご家族のための電話での無料相談を実施しています。