脳挫傷の後遺症とは?軽度でも症状は出る?数年後に治る?

脳挫傷の後遺症は様々。

症状に応じた損害賠償を受けるのが大事。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

脳挫傷とは?軽度でも後遺症は残る?

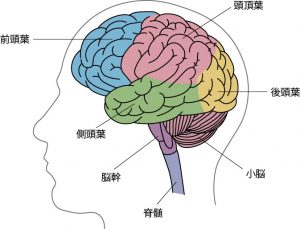

脳挫傷とは、頭部への直接的な打撃、または頭部の激しい揺れにより、脳そのものが損傷することです。打撃を受けた側の脳が損傷する直撃損傷に加え、反対側の脳が頭蓋骨との衝突により損傷する対側損傷をすることがあります。

脳挫傷とは、頭部への直接的な打撃、または頭部の激しい揺れにより、脳そのものが損傷することです。打撃を受けた側の脳が損傷する直撃損傷に加え、反対側の脳が頭蓋骨との衝突により損傷する対側損傷をすることがあります。

脳挫傷の症状は、重症の場合には意識障害が生じ、手足の麻痺、感覚障害、言語障害、けいれん発作などが生じることがあり、意識障害が生じない場合でも、激しい頭痛や吐き気、嘔吐などが生じることがあります。

事故直後に症状が出なくても、時間が経過してから症状が出ることもあるため、脳に衝撃を受けた疑いがある場合はすぐに病院でCTやMRIなどの精密検査を受けることが重要です。

損傷した脳の腫れが大きくなってきたり、脳内の出血が多くなってきたりした場合は、周辺部位の脳障害の予防や生命を救うことを目的に、手術が必要になる場合があるからです。

脳挫傷で意識障害などの重症となった場合、後遺症が残る可能性が高いとされていますが、軽度の脳挫傷の場合でも後遺症が残ることはあります。

このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に詳しい弁護士が、脳挫傷の後遺症について解説した後で、軽度の脳挫傷と診断されながらも、高次脳機能障害で9級と嗅覚障害で12級で併合8級が認められ4400万円の損害賠償の支払いを受けた解決事例をご紹介します。

交通事故による脳挫傷の被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故による脳挫傷でお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故による脳挫傷でお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で脳挫傷となった場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。

脳挫傷の症状と経過

脳挫傷の症状は、脳のどの部分がどれくらい損傷したかによって、千差万別です。症状は、事故直後から見られるものと、しばらく経ってから(あるいは意識が回復してから)顕著になるものがあります。

事故直後〜急性期に見られる主な症状

- 意識障害: 最も深刻な症状の一つです 。事故直後から意識がなかったり、呼びかけに反応しなかったり、朦朧(もうろう)としている状態です 。医療現場では、意識レベルを客観的に評価するために「JCS(ジャパン・コーマ・スケール)」や「GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)」といった指標が用いられます 。これらの指標による意識障害の程度や継続時間は、後の後遺障害等級認定において、脳損傷の重篤さを示す極めて重要な証拠となります。

- 頭痛、吐き気、嘔吐: 脳挫傷によって脳が出血したり、むくんだり(脳浮腫)することで、頭蓋骨の中の圧力(頭蓋内圧)が異常に高まることで生じます 。

- けいれん発作: 脳の神経細胞が損傷によって異常に興奮することで、全身または体の一部がけいれんする発作が起こることがあります 。

- 運動麻痺: 手足が動かない、動かしにくいといった症状です 。脳は右脳が左半身を、左脳が右半身をコントロールしているため、脳の損傷部位と反対側の手足に症状が現れることが多いです(例:右脳の損傷で左半身麻痺) 。

- 感覚障害: 触っても感覚が鈍い、熱さや冷たさが分からない、しびれる、といった症状です 。これも麻痺と同様、損傷した脳の部位によって様々な形で現れます。

これらの症状は、病院での緊急治療(手術や集中治療室での管理)によって治療が行われます。

退院後や回復期に気づきやすい「後遺症」のサイン

急性期の治療が終わり、ご自宅やリハビリ専門病院(回復期リハビリテーション病棟)での生活が始まると、ご家族が被害者ご本人の「以前とは違う変化」に気づくことがあります 。

「手足の麻痺はリハビリで少しずつ良くなっているのに、なんだか人が変わったようだ」 「穏やかだったのに、些細なことで激怒するようになった」 「しっかりしていたのに、大事なことをすぐに忘れてしまう」

これらは、気のせいでも、単なる疲れでも、ましてや「年のせい」でもなく、次に説明する高次脳機能障害のサインかもしれません 。

脳挫傷の後遺症とは?後遺障害等級は?

脳挫傷の後遺症は、損傷の部位や程度によって、高次脳機能障害、遷延性意識障害(植物状態)、身体性機能障害、外傷性てんかん、頭痛、平衡機能障害、視覚障害、聴覚障害、嗅覚障害、味覚障害など様々であり、それぞれに後遺障害等級が定められています。

等級が一つ違うだけで、受け取れる賠償金額(特に後遺障害慰謝料や逸失利益)が数百万~数千万円単位で変わってきますが、特に高次脳機能障害は「見えない障害」であるため、その重篤さが保険会社や認定機関に伝わりにくく、本来よりも低い等級が認定されてしまうケースが後を絶ちません。

適切な等級認定を得るためには、MRIやCTなどの画像所見に加え、日常生活での問題点を具体的に記録した書類(ご家族が作成する「日常生活状況報告書」など)や、専門医による詳細な意見書(神経心理学的検査の結果など)が極めて重要になります。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、記憶力、注意力、判断力といった認知機能や、計画を立てて物事を実行する遂行機能、感情をコントロールし社会的なルールに従って行動する能力などに障害があることです。

高次脳機能障害とは、記憶力、注意力、判断力といった認知機能や、計画を立てて物事を実行する遂行機能、感情をコントロールし社会的なルールに従って行動する能力などに障害があることです。

高次脳機能障害は、被害者ご本人は自覚していない(病識がない)ことが多いため、ご家族や周りの方の「気づき」が非常に重要です。

主治医やリハビリの担当者(作業療法士、言語聴覚士など)に、日常生活での具体的な変化(「いつ、どこで、何をしたか、どうだったか」)を詳しくメモして相談してください。必要に応じて、高次脳機能障害の診断やリハビリテーションを専門とする病院(リハビリテーション科、脳神経外科、精神科など)の受診も検討しましょう。

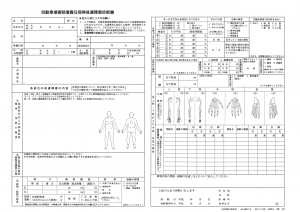

次の3つの要件を満たす場合に、自賠責保険によって後遺障害として認められます。

- CTやMRIなどの画像検査によって、脳挫傷痕など脳の器質的損傷が確認できること

- 事故後、一定期間の意識障害(例:6時間以上の昏睡状態、または1週間以上の健忘や軽度意識障害)が存在したこと

- 記憶障害、注意障害、人格変化など、高次脳機能障害に特徴的な症状が現れていること

自賠責保険の後遺障害等級は、症状の程度に応じて、次のとおりとされています。

遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害とは、次の1~6のすべてに該当する場合のことで、植物状態と言われることがあります。

1.自力移動が不可能である

2.自力摂食が不可能である

3.屎尿失禁状態にある

4.眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない

5.声を出しても、意味のある発言はまったく不可能である

6.眼を開け、手を握れというような簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通は不可能である

参照:独立行政法人自動車事故対策機構ホームページ

上記の6基準をすべて満たす場合、後遺障害等級は、最も重い等級である別表第1 第1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として認定されます

身体性機能障害

身体性機能障害とは、脳挫傷によって脳の運動を司る領域が損傷を受け、身体の特定の部分を動かす機能が失われた麻痺状態のことを指します。

身体性機能障害とは、脳挫傷によって脳の運動を司る領域が損傷を受け、身体の特定の部分を動かす機能が失われた麻痺状態のことを指します。

麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺、単麻痺)と程度(高度、中等度、軽度)に応じて、後遺障害等級が認定されます 。

なお、四肢麻痺とは両手両足の四肢すべてに麻痺が及ぶ状態、片麻痺とは身体の左右どちらか一方の半身(片方の手足)に麻痺が及ぶ状態、単麻痺とは四肢のうち、いずれか一つの手または足のみに麻痺が及ぶ状態を意味します。

外傷性てんかん

外傷性てんかんは、頭部外傷によって脳内にできた傷跡(瘢痕)などが原因となり、けいれんや意識障害といった発作(てんかん発作)を繰り返すようになる状態であり、発作のタイプと発作の頻度に応じて、後遺障害5級から12級まで認定されます。

平衡機能障害

脳挫傷、特に小脳や脳幹に損傷が及んだ場合、身体のバランスを保つ機能に障害が生じ、めまい(浮動感、回転性めまい)や、ふらついて真っ直ぐ歩けないといった失調症状が現れることがあります 。

これらの症状で後遺障害等級の認定を受けるには、被害者の自覚症状の訴えだけでは不十分であり、平衡機能検査による客観的な異常所見が不可欠です 。

頭痛

事故後の慢性的な頭痛は、脳挫傷の被害者が訴える後遺症として非常に多いものですが、その存在を客観的に証明することが難しい障害の一つです。MRIなどの画像検査で明確な脳挫傷痕が確認できれば、それ自体が神経症状の原因として認められ、第12級13号の認定につながる有力な証拠となります 。

視覚障害

脳挫傷により視神経や後頭葉の視覚中枢が損傷されると、視力(像を捉える鮮明さ)の低下や視野(見える範囲)の欠損といった障害が生じることがあります。

視力障害

原則として眼鏡やコンタクトレンズで矯正した後の矯正視力を両眼それぞれで測定し、その組み合わせによって決定されます 。等級は非常に細かく設定されており、両眼が完全に失明した状態の 第1級1号から、片眼の視力が0.6以下に低下した状態の第13級1号まで多岐にわたります 。

視野障害

視野が狭くなる「視野狭窄」(トンネルのように中心しか見えなくなる状態)や、視野の一部が欠ける「半盲症」なども後遺障害の対象です。例えば、両眼に半盲症を残すものや、両眼の視野が正常の60%以下になった場合は、第9級3号に認定されます 。視野の測定は、ゴールドマン視野計という専門の機器を用いて行われます 。

聴覚障害

脳挫傷による聴覚障害には、聴力の低下や聴力の低下に伴う耳鳴りがあります。

聴力の低下

聴力の低下は、次の2つの客観的な検査結果に基づいて評価されます。

純音聴力検査:様々な高さ(周波数)の音がどのくらいの大きさ(デシベル、dB)から聞こえるかを測定し、平均聴力レベルを算出します 。

語音聴力検査:「あ」「き」などの言葉の聞き分け能力を測定し、最高明瞭度(正答率)を評価します 。

耳鳴り

上記2つの検査に加えて、ピッチ・マッチ検査とラウドネスバランス検査を実施して、評価します。

嗅覚障害

診断と検査方法

嗅覚障害は、次の2つの検査に基づいて評価します。

T&Tオルファクトメータ:5種類の基準臭をそれぞれ8段階の濃度で嗅ぎ分け、どの濃度からにおいを検知できるかを測定する精密な検査です。この検査結果の平均値が等級判断の主要な根拠となります 。

アリナミン静脈注射:ニンニク臭の成分を含むアリナミンを注射し、呼気を通じて鼻からにおいを感じるまでの時間と持続を測定する検査です。嗅覚の神経経路が機能しているかを確認できます 。

等級認定の基準

12級相当:嗅覚脱失(嗅覚を完全に失った状態)が該当します。T&Tオルファクトメータの平均嗅力損失値が5.6以上の場合、またはアリナミン静脈注射でにおいを全く感じない場合に認定されます 。

14級相当:嗅覚減退(嗅覚が低下した状態)が該当します。T&Tオルファクトメータの平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の場合に認定されます 。

味覚障害

診断と検査方法

味覚の障害は、ろ紙ディスク法という検査で評価されます。これは、甘味、塩味、酸味、苦味という4つの基本味質について、濃度の異なる溶液を染み込ませた小さなろ紙を舌の上に置き、味を正しく識別できるかを調べる検査です 。

等級認定の基準

12級相当:味覚脱失(味覚を完全に失った状態)が該当します。ろ紙ディスク法で、最も濃い濃度の溶液を使っても4つの基本味質のすべてを認知できない場合に認定されます 。

14級相当:味覚減退(味覚が低下した状態)が該当します。4つの基本味質のうち、1つ以上を認知できない場合に認定されます 。

脳挫傷の慰謝料はいくら?

後遺障害等級が認定されると、加害者側の保険会社から「示談金」として損害賠償額の提示がなされます。しかし、その金額を鵜呑みにしてはいけません。

損害賠償の内訳

脳挫傷のような重い後遺症が残った場合、請求できる主な損害賠償項目は以下の通りです。

- 治療関係費: 治療費、入院費、リハビリ費、薬代など。

- 交通費: 通院にかかった交通費(タクシー代、ガソリン代など)。

- 付添看護費: 入院中の付添いや、自宅での介護にかかった費用。

- 休業損害: 事故による怪我で仕事を休んだために減った収入。

- 入通院慰謝料: 入院や通院を強いられたことに対する精神的苦痛への補償。

- 後遺障害慰謝料: 後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛への補償。

- 逸失利益(いっしつりえき): 後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減ってしまうことへの補償。

- 将来介護費: (1級や2級など重い等級の場合)将来にわたって必要となる介護費用。

- その他: 家屋改造費、車椅子購入費など。

慰謝料の計算基準は3種類ある

特に注意が必要なのが、「慰謝料」です。

特に注意が必要なのが、「慰謝料」です。

慰謝料の計算には、以下の3つの基準があります。

- 自賠責基準:法律で定められた最低限の補償基準。最も金額が低い。

- 任意保険基準:加害者側の任意保険会社が独自に設定している基準。自賠責基準よりは高いが、弁護士基準よりは低い。

- 弁護士基準(裁判所基準):過去の裁判例に基づいた基準。3つの基準の中で最も高額になります。

保険会社が被害者ご本人(やご家族)に提示してくる慰謝料の額は、「任意保険基準」または「自賠責基準」で計算されていることがほとんどです。

脳挫傷による重い後遺障害の場合、弁護士基準と保険会社の提示基準では、後遺障害慰謝料だけでも1000万円以上の差額が生じることも珍しくありません。

後遺障害等級 | 自賠責基準 (R2.4.1以降) | 弁護士基準(目安) |

第1級 | 1,650万円 | 2,800万円 |

第2級 | 1,203万円 | 2,370万円 |

第3級 | 861万円 | 1,990万円 |

第5級 | 618万円 | 1,400万円 |

第7級 | 419万円 | 1,000万円 |

第9級 | 249万円 | 690万円 |

(※注:上記は「後遺障害慰謝料」のみの金額です。実際にはこれに加えて「逸失利益」や「将来介護費」などが加算されます。)

脳挫傷・高次脳機能障害で弁護士に依頼するメリット

「弁護士に頼むと費用が高そう」「保険会社がしっかりやってくれている」と思われるかもしれません。しかし、脳挫傷のような重大な後遺症が残る事故こそ、交通事故に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。

1.損害賠償金(慰謝料・逸失利益)の大幅な増額が期待できる

最大のメリットは、弁護士基準(裁判所基準)という最も高額な基準で示談交渉を行えることです。被害者ご本人が「弁護士基準で払ってほしい」と交渉しても、保険会社が応じることはまずありません。弁護士が介入するからこそ、正当な金額を請求できるのです。

2.適切な「後遺障害等級」の認定をサポートできる

脳挫傷や高次脳機能障害の等級認定は、非常に専門的で複雑です。弁護士は、どのような検査が必要か、どのような資料(医師の意見書、ご家族の日常生活の記録など)を揃えれば障害の重さを正しく証明できるかを熟知しています。

脳挫傷や高次脳機能障害の等級認定は、非常に専門的で複雑です。弁護士は、どのような検査が必要か、どのような資料(医師の意見書、ご家族の日常生活の記録など)を揃えれば障害の重さを正しく証明できるかを熟知しています。

等級認定の手続き(被害者請求)の段階からサポートし、適切な等級が認定されるよう全力を尽くします。

3.保険会社との煩わしい交渉をすべて任せられる

被害者ご本人やご家族は、治療やリハビリ、日常生活の再建に専念していただくだけで大変なはずです。

保険会社との度重なる連絡、専門用語ばかりの書類のやり取り、示談交渉など、ストレスのかかる手続きはすべて弁護士が窓口となって行います。ご家族の精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。

4.「症状固定」のタイミングをアドバイスできる

高次脳機能障害は、症状の改善に時間がかかるため、保険会社から「まだリハビリを続けたいのに、治療費を打ち切る(症状固定にしてほしい)」と迫られることがあります。

高次脳機能障害は、症状の改善に時間がかかるため、保険会社から「まだリハビリを続けたいのに、治療費を打ち切る(症状固定にしてほしい)」と迫られることがあります。

弁護士は、主治医の意見や症状の経過を見ながら、被害者にとって不利にならないよう、適切な症状固定の時期についてアドバイスします。

5.弁護士への相談は「早いほど良い」

「示談の時が来たら相談しよう」と思われていると、手遅れになる可能性があります。

なぜなら、示談交渉よりも前の「治療中」や「等級認定」の段階での対応が、最終的な賠償金額に大きく影響するからです。

- 事故直後から適切な検査(MRIなど)を受けているか?

- 高次脳機能障害の兆候を見逃さず、主治医に伝えているか?

- ご家族が日常生活の変化を記録しているか?

事故の早い段階から弁護士が関与することで、これらの重要なポイントを漏らさず対策を講じることができます。

高次脳機能障害で9級と嗅覚障害で12級が認定され4400万円の賠償金を獲得した事例

事故の内容

被害者の女性は、友人運転のバイクに同乗して赤信号で停止していたところ、後方から衝突されて飛ばされ頭を打ち、救急搬送され20日間入院しましたが、軽度の脳挫傷と診断され、退院して経過観察をすることになりました。

相談のきっかけ

被害者の女性は大学生で、事故当時就職活動中でした。特にアロマ関係の会社への就職を希望しており、事故から数日後に会社の面接を控えていましたが、事故のために延期せざるを得ず、結果的に不採用になりました。その後、においを感じない嗅覚脱失の診断を受けたため、アロマ関係の職業については断念せざるを得なくなりました。

被害者の女性は大学生で、事故当時就職活動中でした。特にアロマ関係の会社への就職を希望しており、事故から数日後に会社の面接を控えていましたが、事故のために延期せざるを得ず、結果的に不採用になりました。その後、においを感じない嗅覚脱失の診断を受けたため、アロマ関係の職業については断念せざるを得なくなりました。

被害者女性は、今後も事故による影響が大きくなるのではと不安になり、法律事務所リンクスの無料相談を利用することになりました。

リンクスの弁護士のアドバイス

被害者の女性は、リンクスの弁護士と話している分には普通で怪我の割には症状は重くはありませんでしたが、お母 様によくよく聴取すると、お願いしたことができていなかったり、同じことを繰り返していることがあるとのことでした。

様によくよく聴取すると、お願いしたことができていなかったり、同じことを繰り返していることがあるとのことでした。

リンクスの弁護士は、主治医に高次脳機能障害であるという後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に後遺障害認定手続きを取る必要があるので、退院後も定期的に通院するようアドバイスをしました。

その後、被害者女性は、リンクスの弁護士のサポートを受けながら、通院を続けたところ、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、「新しいことを覚えられない点で就業上配慮する必要がある」と記載してもらうことに成功しました。

その結果、被害者女性は、自賠責保険から、高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務に相当な制限が残るもの」として第9級10号、嗅覚脱失について12級相当という認定を受け、併合8級の後遺障害が認められました。

示談交渉の際の保険会社側の主張

リンクスは、高次脳機能障害が後遺障害9級10号に該当することを前提に慰謝料等を計算して、慰謝料等のうち自賠責保険を超える部分として、相手方の任意保険会社に4200万円余りの請求を行いました。

これに対し、保険会社側は、被害女性がその後就職していることから9級は高すぎるなどと主張して、1100万円しか支払わないなどと主張しました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士は、被害者女性と協議して、裁判を起こすことにしました。

裁判では、被害者女性が物忘れ、集中力の低下から事務的な作業のスピードが格段に遅くなってしまっていること、作業手順を誤ったり、計算ミスをしていることなどを丁寧に説明したところ、自賠責保険を超える部分の慰謝料等として3600万円が認められ、自賠責と合わせて合計4400万円の支払が認められました。

法律事務所リンクスは高次脳機能障害の専門医と協力して多数の後遺障害等級を獲得

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、高次脳機能障害の専門医を紹介するなどして、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。