高次脳機能障害と認知症の違いは?高齢者の脳挫傷で併発する場合は?

高齢者の脳挫傷で高次脳機能障害は認められる。

認知症との違いを証明して適切な慰謝料をもらうのが大事。

高次脳機能障害と認知症の主な違いは、高次脳機能障害はが交通事故などによる外傷や脳卒中などの脳疾患が原因で発症しますが、症状は進行せずリハビリなどで回復が見込めることが多いですが、認知症は加齢などによる脳の変性で徐々に進行することです。

項目 | 高次脳機能障害 | 認知症 |

|---|---|---|

発症原因 | 交通事故や脳卒中などが原因で突然発症する | 加齢などが原因のため発症時期が分かりにくく徐々に進行する |

治療方法 | 手術をする場合がある。その後はリハビリテーションが中心 | 根本治療は難しい。進行を遅らせるための薬物療法や生活支援が中心 |

症状経過 | 症状は進行しないのが基本でリハビリによって改善が見込める | 症状は徐々に進行する |

このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に詳しい弁護士佐藤匠が、交通事故の被害者様とそのご家族が直面する「高次脳機能障害」と「認知症」について、法律と医学の観点から、その症状の違い、併発の可能性、そして最も重要な「後遺障害等級」と「慰謝料」について、分かりやすく解説します。

このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に詳しい弁護士佐藤匠が、交通事故の被害者様とそのご家族が直面する「高次脳機能障害」と「認知症」について、法律と医学の観点から、その症状の違い、併発の可能性、そして最も重要な「後遺障害等級」と「慰謝料」について、分かりやすく解説します。

その上で、「高齢の交通事故の被害者が事故による異常はないとして62万円の提示を受けるも、弁護士の介入で高次脳機能障害として後遺障害が認定され690万円以上を獲得した事例」をご紹介します。

この事例の被害者のご家族は、被害者が事故後物忘れが増えたものの、年齢性のものかと考え、示談を考えておられましが、62万円という提示があまりにも少ないと考え、ご相談にいらっしゃり、弁護士のアドバイスで、高次脳機能障害として後遺障害認定を受けたという事例でなので、参考になると思います。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

交通事故に遭われたご家族に「以前と違う」と感じたら

交通事故からしばらく経った後、被害に遭われたご家族が「以前と何か違う」と感じることはありませんか?

交通事故からしばらく経った後、被害に遭われたご家族が「以前と何か違う」と感じることはありませんか?

「最近、物忘れがひどくなった」

「些細なことで激怒するようになった」

「仕事や家事の段取りが悪くなった」

もし、このような変化に心当たりがあるなら、それは単なる気のせいや年齢のせいではなく、交通事故による脳へのダメージが原因かもしれません。

これらの症状は、交通事故の「後遺障害」として非常に見過ごされやすい、「高次脳機能障害」や、事故をきっかけとした「認知症」のサインである可能性があります。

事故後の「見えにくい障害」に気づくことの重要性

骨折や外傷といった「目に見えるケガ」とは異なり、脳の損傷による障害は「目に見えにくい」という深刻な特徴があります。

被害者ご本人は身体的に回復し、一見すると元気そうに見えるかもしれません。しかし、日常生活を共にするご家族だけが、「簡単な計算ができなくなった」「金銭管理がルーズになった」「感情的になって別人のようだ」といった、以前とは異なる些細な変化に気づくケースが非常に多いのです。

これらの「ご家族の違和感」は、気のせいではありません。それは、脳がダメージを負ったことによる医学的な症状である可能性が高く、適切な補償を受けるための最も重要な第一歩となります。

高次脳機能障害と認知症:似ているようで異なる二つの状態

事故後に現れるこれらの認知面・精神面の変化は、「高次脳機能障害」または「認知症」と診断されることがあります。

どちらも「物事を覚えられない」(記憶障害)や「計画的に行動できない」(実行機能障害)といった共通の症状が多く見られるため、非常に混同されやすい状態です。

しかし、この二つは、医学的な定義や原因、そして何よりも交通事故の賠償実務(後遺障害等級の認定)において、非常に重要な「違い」と「関連性」があります。この点を正しく理解することが、適切な賠償請求の鍵となります。

交通事故による高次脳機能障害の被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故による高次脳機能障害でお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故による高次脳機能障害でお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で脳挫傷となった場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。

「高次脳機能障害」とは?交通事故による脳損傷が原因

高次脳機能障害の定義:脳の「見えない傷」

高次脳機能障害とは、交通事故による頭部外傷や、脳卒中(脳梗塞・脳出血)などによって脳に物理的な損傷(これを「器質的病変」と呼びます)が生じた結果、日常生活や社会生活に支障が出る状態を指します。

高次脳機能障害とは、交通事故による頭部外傷や、脳卒中(脳梗塞・脳出血)などによって脳に物理的な損傷(これを「器質的病変」と呼びます)が生じた結果、日常生活や社会生活に支障が出る状態を指します。

具体的には、記憶、注意、思考、言語、感情といった、人間が社会生活を送る上で必要な「高度な脳の機能」が障害されるのです。

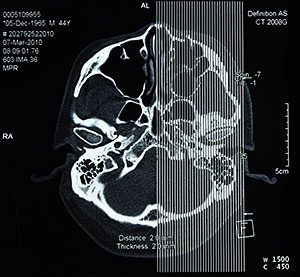

この障害を法的に証明し、後遺障害として認定してもらうためには、医学的な証拠が不可欠です。特に、MRI、CT、脳波といった画像検査によって、「認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認できる」こと、あるいは診断書によって「脳の器質的病変が存在したと確認できる」ことが、診断の重要な基準となります。

事故直後は「大したことはない」と思っても、必ず精密検査(特にMRIやCT)を受けて脳の状態を客観的な証拠として残しておくことが、将来の賠償請求において極めて重要になります。

高次脳機能障害の主な症状:4つの分類

高次脳機能障害の症状は非常に多様ですが、主に以下の4つの代表的な症状に分類されます。実際にはこれらの症状が複雑に組み合わさって現れます。

記憶障害(新しいことを覚えられない)

事故や病気の後、特に「新しい情報や出来事」を記憶することが困難になります。

- ついさっき聞いたことを忘れてしまい、同じ事を何度も繰り返し尋ねる。

- 約束の日時や場所を忘れてしまう。

- 新しい仕事の手順を覚えられない。

注意障害(集中力が続かない、ミスが増える)

一つのことに意識を集中し続けたり、複数のことに同時に注意を向けたりすることが難しくなります。

- 仕事や家事で、以前はしなかったような単純なミスが増える。

- ぼんやりしていることが多くなる。

- テレビを見ながら会話をするなど、「ながら作業」ができない。

- 周囲が騒がしいと、目の前の作業や会話に集中できない。

遂行機能障害(計画や段取りができない)

物事を順序立てて計画し、効率的に実行することができなくなります。

- 料理の「手順」がわからなくなり、複数の品を同時に作れない。

- 仕事の段取りを組めず、優先順位をつけられない。

- 「こうしたら、こうなるだろう」という先の予測ができず、行き当たりばったりの行動が増える。

社会的行動障害(怒りっぽくなる、感情を抑えられない)

感情や欲求をコントロールすることが難しくなり、社会的な場面で不適切な行動をとってしまう障害です。ご家族が「性格が変わってしまった」と感じる原因の多くは、この症状にあります。

- 些細なことでカッとなり、激しく怒り出す。

- 自分の思い通りにならないと、子供のようにかんしゃくを起こす。

- 意欲や自発性が低下し、何事にも無関心になる。

- 他人の気持ちを察することができず、失礼な言動をとってしまう。

「認知症」とは? 高次脳機能障害と何が違うのか

認知症の基本的な定義

一方、「認知症」とは、アルツハイマー病や脳血管障害など、さまざまな病気が原因となって脳の機能が低下し、記憶力や判断力が損なわれ、日常生活に支障が出ている「状態」そのものを指します。

一方、「認知症」とは、アルツハイマー病や脳血管障害など、さまざまな病気が原因となって脳の機能が低下し、記憶力や判断力が損なわれ、日常生活に支障が出ている「状態」そのものを指します。

高次脳機能障害の症状と非常に似通った点が多いのが特徴です。

【重要】「加齢による物忘れ」と「認知症」の決定的な違い

ご家族が交通事故後に「物忘れ」を訴えた場合、それが「単なる加齢による物忘れ」なのか、それとも「病的な認知症」なのかを見極めることが重要です。

両者の違いについて、政府広報などの公的な見解を基に、以下の表にまとめました。

表1: 「加齢による物忘れ」と「認知症」の違い

| 比較項目 | 加齢による物忘れ | 認知症によるもの忘れ |

| 忘れる内容 | 体験したことの一部を忘れる。 (例:朝ごはんのメニューが思い出せない) | 体験したことの全部を忘れる。 (例:朝ごはんを食べたこと自体を忘れている) |

| 自覚 | 「忘れてしまった」という自覚がある。 | 「忘れた」という自覚がないことが多い(初期を除く)。 |

| 進行 | 症状の進行は極めてゆっくり。 | 症状は進行する。 |

認知症の主な症状

認知症にも様々な症状がありますが、代表的なものとして以下が挙げられます。

記憶障害(体験自体を忘れる)

高次脳機能障害の記憶障害(新しいことを覚えられない)と似ていますが、認知症の場合は「体験したこと自体」を忘れてしまう傾向が強いのが特徴です。

- 財布を置いた場所を忘れる。

- 食事をとったこと自体を忘れて、再び食事を要求する。

見当識障害(日付や場所がわからない)

時間、場所、人物などを正しく認識する能力(見当識)が失われていきます。

- 今日の日付や、自分の年齢がわからなくなる。

- 慣れ親しんだ道で迷子になる。

- 季節に合わない服装を選んでしまう。

- 夜中に突然「家に帰ります」と言って、自宅にいるにもかかわらず外出しようとする。

実行(遂行)機能障害(料理などができない)

高次脳機能障害の「遂行機能障害」とほぼ同じ症状です。計画的な行動ができなくなります。

- レシピがあっても、手順通りに料理を作ることができない。

- 今まで使えていた家電製品(例:炊飯器、リモコン)の使い方がわからなくなる。

認知症の主な種類:アルツハイマー型と脳血管性認知症

認知症にはいくつかの種類がありますが、最もよく知られているのが「アルツハイマー型認知症」です。

それ以外に重要なものとして、脳梗塞や脳出血といった「脳卒中」が原因となって発症する「脳血管性認知症」があり、交通事故との因果関係が法的な論点となるケースがあります。

高次脳機能障害と認知症の「違い」と「併発」の可能性

最大の違いは「症状が進行するかどうか」

高次脳機能障害と、アルツハイマー型認知症に代表される一般的な認知症との医学的な最大の違いは、「症状が進行性かどうか」という点です。

高次脳機能障害:症状は進行せず「固定」する

交通事故による高次脳機能障害は、脳の外傷(ケガ)が原因です。そのケガ自体は治癒し、障害は残りますが、リハビリテーションによる機能回復は期待できるものの、障害(症状)自体が時間経過とともに悪化していくこと(進行性)はありません。そのため、症状は「固定」したと見なされます。

認知症(アルツハイマー型など):症状は徐々に「進行」する

一方、アルツハイマー型認知症などは、脳の細胞が徐々に変化していく「進行性」の疾患です。現在の医学では完治が難しく、少しずつ症状が悪化していくイメージが強いものです。

この「進行性」という特徴から、アルツハイマー型などの進行性疾患は、高次脳機能障害の公的な定義からは除外されています。

参照:千葉県千葉リハビリテーションセンター「高次脳機能障害支援」のよくあるご質問(成人編)のQ1「認知症とはどう違うの?」

高次脳機能障害と認知症は「併発」するのか?

特に高齢の被害者様の場合、交通事故に遭う前から軽度の(加齢による)認知症があり、そこへ事故による「高次脳機能障害」が加わる、すなわち「併発」するケースも少なくありません。

このような場合、保険会社は「事故前から認知症があったのだから、現在の症状のすべてが事故のせいではない」として、賠償金の減額(これを「素因減額」と呼びます)を主張してくることが予想されます。

このような場合でも、事故によって症状が明らかに悪化したこと、現在の重い症状の主たる原因が事故にあること(因果関係)を医学的証拠に基づいて立証し、適切な賠償を求めることが、弁護士の非常に重要な役割となります。

交通事故による高次脳機能障害の「後遺障害等級」認定

後遺障害等級認定とは?なぜ重要なのか

交通事故によるケガの治療を継続しても、これ以上は改善が見込めない状態(これを「症状固定」と呼びます)になった後も残ってしまった障害を「後遺障害」と呼びます。

交通事故によるケガの治療を継続しても、これ以上は改善が見込めない状態(これを「症状固定」と呼びます)になった後も残ってしまった障害を「後遺障害」と呼びます。

高次脳機能障害もこの後遺障害の対象です。

障害の程度に応じて、最も重い「第1級」から「第9級」までの等級が認定されます。後で詳述する「後遺障害慰謝料」や、失われた将来の収入(逸失利益)といった賠償金は、すべてこの認定された「等級」に基づいて計算されます。

したがって、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが、正当な賠償を受けるための絶対的な前提条件となります。

高次脳機能障害が後遺障害となる条件

次の3つの要件を満たす場合に、自賠責保険によって後遺障害として認められます。

- CTやMRIなどの画像検査によって、脳挫傷痕など脳の器質的損傷が確認できること

- 事故後、一定期間の意識障害(例:6時間以上の昏睡状態、または1週間以上の健忘や軽度意識障害)が存在したこと

- 記憶障害、注意障害、人格変化など、高次脳機能障害に特徴的な症状が現れていること

高次脳機能障害の後遺障害等級認定基準

自賠責保険の後遺障害等級は、症状の程度に応じて、次のとおりとされています。

高次脳機能障害で受け取れる慰謝料と賠償金

慰謝料の計算には3つの基準がある

交通事故の慰謝料の計算には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)という、3つの異なる基準が存在します。

交通事故の慰謝料の計算には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)という、3つの異なる基準が存在します。

- 自賠責基準: 国が定める、被害者救済のための「最低限」の補償基準です。

- 任意保険基準: 加害者が加入する任意保険会社が、示談交渉のために独自に設定している基準です。自賠責基準よりは高いものの、次に述べる弁護士基準よりは大幅に低いのが実情です。

- 弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例(判例)に基づき、弁護士や裁判所が用いる基準です。これは法的に最も正当な基準であり、3つの基準の中で最も高額になります。

弁護士に依頼する最大のメリットは、保険会社の提示額ではなく、この最も高額な「弁護士基準」で賠償請求を行える点にあります。

後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)

後遺障害が認定されると、被害者ご本人が受けた精神的な苦痛に対して「後遺障害慰謝料」が支払われます。等級ごとの慰謝料相場(弁護士基準)は、以下の表の通りです。

表2: 高次脳機能障害:後遺障害等級別の慰謝料相場

| 後遺障害等級 | 慰謝料相場(弁護士基準) | (参考)自賠責基準 |

| 第1級(要介護) | 2800万円 | 1650万円 |

| 第2級(要介護) | 2370万円(約2400万円) | 1203万円 |

| 第3級 | 1990万円 | 861万円 |

| 第5級 | 1400万円 | 618万円 |

| 第7級 | 1000万円 | 419万円 |

| 第9級 | 690万円 | 249万円 |

| 第12級 | 290万円 | 94万円 |

ご覧の通り、自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料額に2倍から3倍以上の開きがあります。 保険会社の提示額で安易に示談してしまうことの危険性がお分かりいただけるかと思います。

慰謝料以外に請求できる「逸失利益」とは

逸失利益(いっしつりえき)とは、後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入(給与や事業所得)に対する補償です。

労働能力喪失率(1級・2級は100%)

逸失利益は、等級ごとに定められた「労働能力喪失率」(どれだけ働く能力が失われたかを示す割合)を基に計算されます。高次脳機能障害で第1級または第2級という重い等級が認定された場合、労働能力は完全に失われたものとして、労働能力喪失率は原則として100%として計算されます。

介護が必要な場合の「将来介護費用」

後遺障害等級の第1級(常に介護)や第2級(随時介護)が認定された場合、慰謝料や逸失利益とは別に、将来にわたって必要となる介護費用も請求できます。

この将来介護費用は、生涯にわたる費用となるため非常に高額になり、賠償請求の中でも極めて重要な項目です。

近親者による介護(日額8,000円が基準)

ご家族やご親族が介護を行う場合(近親者介護)、裁判実務では日額8,000円を基準として、将来の介護費用が認められます。ただし、これはあくまで基準であり、介護の必要性の程度(常時か随時か)などによって金額が変動する可能性があります。

職業介護人による介護(実費全額が原則)

ヘルパーや介護士などの専門家による介護サービスを利用する場合(職業介護人介護)、原則として実費全額が認められます。その費用相場は、日額1万円から3万円程度になることもあります。

【解決事例】当初「脳に異常なし」と62万円の提示。弁護士の介入で高次脳機能障害9級認定、690万円以上を獲得

事案の概要

79歳の男性が自転車で走行中、T字路を右折しようとしたところ、後方から来た原付バイクと衝突。被害者は転倒して頭を強く打ち、事故時の記憶がない状態でした。

79歳の男性が自転車で走行中、T字路を右折しようとしたところ、後方から来た原付バイクと衝突。被害者は転倒して頭を強く打ち、事故時の記憶がない状態でした。

病院で「脳挫傷」と診断され、約2ヶ月入院。その後、2ヶ月間リハビリ通院を続けて治療を終了しました。

62万円の低すぎる提示

治療終了後、加害者側の保険会社から示談案が届きました。しかし、その内容は「脳に異常は残っていない」として、自賠責基準とほぼ同額の62万7800円という、極めて低額なものでした。

被害者の息子様が「この金額は妥当なのか?妥当ならサインしようと思う。ただ、父は事故後、物忘れがひどくなった気がするが、年齢のせいかもしれない…」と悩まれ、当事務所に相談に来られました。

弁護士の対応と経過:高次脳機能障害の立証

相談を受けた弁護士は、脳挫傷と診断され、事故時の記憶もないにもかかわらず、この提示額は低額すぎると即座に判断 。「お父様の症状は、年齢のせいではなく高次脳機能障害の可能性があります。示談書には絶対にサインしないでください」と強くアドバイスし、受任しました 。

相談を受けた弁護士は、脳挫傷と診断され、事故時の記憶もないにもかかわらず、この提示額は低額すぎると即座に判断 。「お父様の症状は、年齢のせいではなく高次脳機能障害の可能性があります。示談書には絶対にサインしないでください」と強くアドバイスし、受任しました 。

- 高次脳機能障害の疑い: 弁護士は、「脳挫傷」の診断、「事故時の記憶がない(健忘)」、「物忘れがひどい」といった複数の症状から、高次脳機能障害を強く疑いました 。

- 徹底的なヒアリングと精査: ご家族(息子様)から、事故後の生活の変化(物忘れの具体的なエピソード、会話の様子、日常生活での失敗など)を丁寧にヒアリングし、証拠として記録しました 。同時に、病院から医療記録(カルテ、CT・MRI画像)をすべて取り寄せて精査しました

- 専門医との連携: 弁護士は、顧問医(脳神経外科・高次脳機能障害の専門医)に医療記録や画像を確認してもらい、「脳挫傷の痕跡と症状の関連性」「高次脳機能障害として等級認定される見込み」について専門的な意見を得ました 。

- ご家族の説得: 息子様は当初、「父も高齢だし、あまり大事にしたくない」「裁判などになって、かえって負担になるのではないか」と、低額での早期解決も視野に入れていました 。しかし、弁護士は「お父様が受けた損害は、決して62万円などという金額ではありません。ご家族が今ここで諦めたら、お父様は正当な補償を受けられなくなってしまいます。私たちが全力でサポートします」と強く説得 。息子様も「弁護士さんがそこまで言ってくれるなら、父のために一緒に頑張りたい」と応じてくださいました 。

- 後遺障害の申請: 弁護士が主治医と面談し、高次脳機能障害の認定に必要な後遺障害診断書や各種検査書類の作成を依頼 。さらに、ご家族からのヒアリング内容を「日常生活状況報告書」として詳細にまとめ、専門医の意見書と共に添付し、万全の体制で後遺障害等級の申請(被害者請求)を行いました

結果:後遺障害9級10号認定・賠償金が大幅アップ

申請の結果、被害者の症状は「高次脳機能障害」として後遺障害9級10号に認定されました。

これにより、後遺障害慰謝料だけでも690万円(弁護士基準)を獲得。当初の提示額62万円とは比較にならない、大幅な増額となりました。(※最終的な賠償総額は、これに逸失利益などが加わります)

この事例のポイント

- 「高齢だから物忘れは仕方ない」と諦めてはいけません。事故による高次脳機能障害の可能性を疑うことが重要です。

- 保険会社の「脳に異常なし」という主張や、低額な提示を鵜呑みにしてはいけません。

- 弁護士が介入し、ご家族からのヒアリングや専門医の意見をもとに適切な証拠を揃えることで、当初「異常なし」とされていた症状でも、高次脳機能障害として認定される可能性が十分にあります。

脳挫傷・高次脳機能障害に関するよくあるご質問(FAQ)

Q1. 事故直後は異常なしと言われましたが、最近になって物忘れやイライラがひどいです。

A1. すぐに主治医に相談してください。脳挫傷や高次脳機能障害の症状は、事故からしばらく経ってから現れることもあります。(上記解決事例のように、高齢の方で「年齢のせいかも」と思っていても、実際には事故による障害だったというケースは多々あります。) その症状が交通事故によるものだと証明するためにも、できるだけ早く医師の診察を受け、必要であれば高次脳機能障害の専門医による精密検査を受けることをお勧めします。

Q2. 被害者本人が「自分は普通だ」と言って、リハビリを嫌がります。

A2. 高次脳機能障害の「病識の欠如(自分が障害を負っていると認識できないこと)」という症状かもしれません。ご家族だけで抱え込まず、主治医やリハビリの担当者、地域の支援センター、そして弁護士にご相談ください。ご家族がどのように本人と接すればよいか、法的なサポート以外にもアドバイスできることがあります。

Q3. 弁護士費用が心配です。賠償金より高くなりませんか?

A3. そのようなことはありません。多くの法律事務所では、交通事故の被害者相談は無料です。また、「弁護士費用特約」がご自身やご家族の自動車保険や火災保険に付帯していれば、弁護士費用(通常300万円まで)を保険で賄うことができ、実質0円で依頼できるケースがほとんどです。

特約がない場合でも、賠償金が増額した中から費用をいただく「成功報酬制」を採用している事務所が多いので、まずはお気軽にお尋ねください。

法律事務所リンクスは高次脳機能障害の専門医と協力して多数の後遺障害等級を獲得

リンクスの弁護士は、5000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

リンクスの弁護士は、5000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、高次脳機能障害の専門医を紹介するなどして、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。