後遺障害14級の金額は75万円?認定率は?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?

後遺障害14級は弁護士への依頼で300万円超も

認定がまだの方は早めの相談を

この記事の目次

- 後遺障害14級でいくらもらえる?むちうちが後遺障害等級14級9号の慰謝料や逸失利益の計算は?

- 後遺障害14級の慰謝料の相場や計算は?

- 後遺障害14級の逸失利益の計算方法は?労働能力喪失率は?

- 後遺障害14級の金額は?最高額は?

- 後遺障害14級の認定率は?むちうちで後遺障害14級9号が認定される確率は?

- 後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントは?

- 後遺障害14級の認定に必要な通院日数はどれくらい?

- 後遺障害14級が難しい場合とは?

- 後遺障害14級は誰が決める?認定されるとどうなる?

- 後遺障害14級が認定されない場合の対処法

- 後遺障害14級のデメリットは?認定されるとどうなる?

- 後遺障害14級はどのくらいの障害?しびれは認められる?

- 後遺障害14級に関するよくある質問

- 法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

後遺障害14級でいくらもらえる?むちうちが後遺障害等級14級9号の慰謝料や逸失利益の計算は?

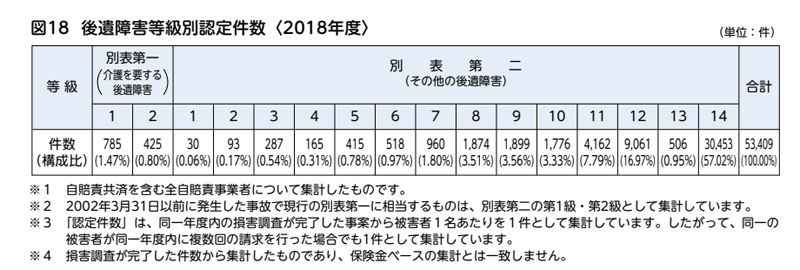

後遺障害等級14級の金額は、自賠責基準で75万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料80~90万円に後遺障害14級の慰謝料110万円+後遺障害14級の逸失利益が数十万円~百数十万円で合計200万円~400万円です。

後遺障害14級の金額は後遺障害14級の慰謝料と後遺障害14級の逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があるはずですが、後遺障害14級の自賠責保険金である75万円をそのまま提示してくることも多いです(労災で後遺障害14級が認定された場合には、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×56日分、障害特別一時金として算定基礎日額×56日分、障害特別支給金として8万円が支払われます。)。

それは、保険会社は、自賠責基準に従って支払っている限りは、その金額を後で自賠責から回収できるので、懐が痛まないからです。

しかし、本来支払われるべき後遺障害14級の金額は、このような金額ではありません。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、後遺障害14級の慰謝料・逸失利益の金額、後遺障害14級の認定率やデメリット、むちうちやしびれで後遺障害14級9号が認定されるに何日くらいの通院日数が必要か、後遺障害14級が認定されない場合とその対処法などについてご説明します。

交通事故の慰謝料全般について詳しくお知りになりたい方は、「交通事故の慰謝料相場!人身事故の賠償金はいくら?」をご覧ください。

労災の後遺障害等級ごとの金額について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。

後遺障害14級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ

後遺障害14級の金額の無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。

本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。

後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。

交通事故の後遺障害に強い弁護士に無料電話相談されたい方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。

労災の後遺障害14級について無料相談したい方は、労災専門サイト「労災に強い弁護士への無料相談なら法律事務所リンクス」をご覧ください。

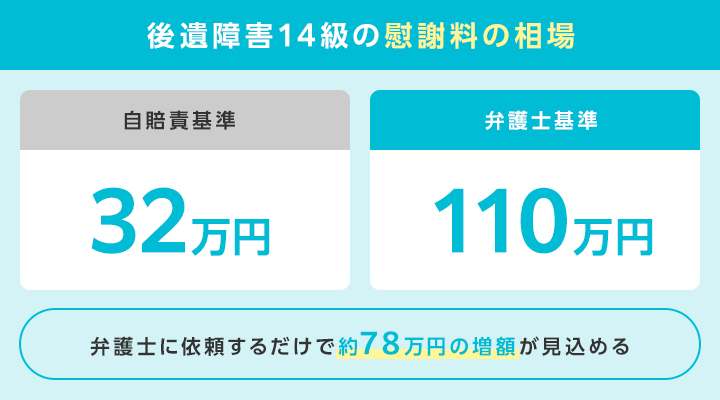

後遺障害14級の慰謝料の相場や計算は?

後遺障害14級の慰謝料は、自賠責基準では32万円ですが、弁護士基準では110万円になりますので、弁護士に依頼することによって慰謝料だけで78万円が増額することになります。

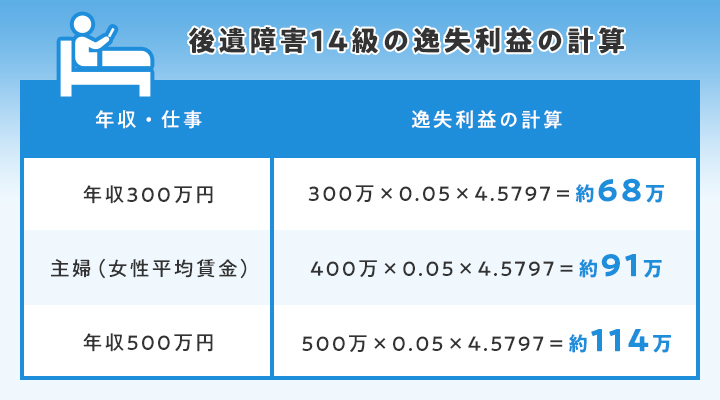

後遺障害14級の逸失利益の計算方法は?労働能力喪失率は?

後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。

後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。

- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)

- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合

- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)

後遺障害14級の場合、②労働能力喪失率は5%、③労働能力喪失期間は2~5年(ライプニッツ係数4.5797)とされていますので、被害者の収入や仕事の内容によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。

自賠責基準では最大で43万円なので、弁護士に依頼をすると大幅な増額が期待できることになります。

主婦でも後遺障害14級による逸失利益は認められる

交通事故の被害にあった方が主婦の場合でも、逸失利益を受け取ることは可能です。

交通事故の被害にあった方が主婦の場合でも、逸失利益を受け取ることは可能です。

後遺障害14級の認定有無は逸失利益の金額決定に大きく影響します。主婦の方でも収入がないからと諦める必要はありません。

詳しくは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、主婦のむちうちで後遺障害14級を獲得し、休業損害や逸失利益で360万円を獲得した事例をご覧ください。

主婦が交通事故でむちうちになった場合の休業損害や慰謝料の相場は?

後遺障害14級の金額は?最高額は?

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。

後遺障害14級の最高額の統計はありませんが、収入が多いほど逸失利益が増えるため、金額が増える関係にあります。

| 収入 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 年300万 | 約68万 | 110万 | 約178万 |

| 主婦 | 約91万 | 約201万 | |

| 年500万 | 約114万 | 約224万 |

後遺障害14級の認定率は?むちうちで後遺障害14級9号が認定される確率は?

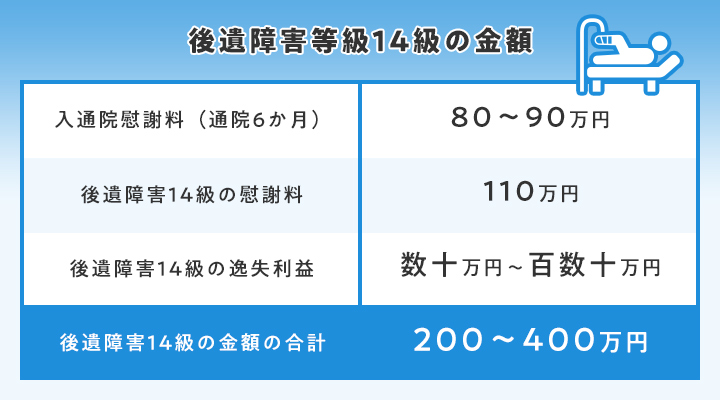

後遺障害14級の認定率について、統計等で公表された数字はありません。後遺障害等級認定全体の認定率としては5%が目安と言われています。

後遺障害14級の認定率について、統計等で公表された数字はありません。後遺障害等級認定全体の認定率としては5%が目安と言われています。

後遺障害14級の認められやすさの参考としては、認定数が明らかになっています。損害保険料算出機構が発行する「自動車保険の概況2019年度版(2020年5月発行)」によると、2018年度の後遺障害14級の認定数は30,453件でした。これは後遺障害が認められた件数全体の57.02%に相当し、全等級の中で最多です。

法律事務所リンクスの弁護士の経験上、むちうちできちんと通院した場合には、後遺障害14級9号が認定される確率が高いです。

後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントは?

後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントは、次の7つです。

- 整形外科(病院)に週2、3回通院する。

- リハビリができる整形外科に通院(転院)する。

- リハビリだけでなく定期的に医師の診察を受け、症状を訴える。

- 症状が残っている場合には6か月以上通院を続ける。

- 治療費が打ち切られる前にMRIの撮影を受けておく。

- 残った症状を証明するための検査を受ける。

- 適切な後遺障害診断書を作成してもらう。

詳しくは、「むちうち後遺症で後遺障害認定確率は難しい?7つのポイントをご紹介」をご覧ください。

では、後遺障害14級が認定されるのにどのくらいの通院日数・期間が必要でしょうか。

後遺障害14級の認定に必要な通院日数はどれくらい?

交通事故に遭った後の通院日数は、後遺障害等級認定にも大きく影響されます。

むち打ち症で後遺障害14級9号の認定に必要な通院期間・通院日数は、

- 治療期間:6ヶ月

- 通院ペース:週3日

- 通院日数:70日

が目安とされています。

後遺障害14級が難しい場合とは?

これに対し、

- 通院日数が少ない場合

- 1カ月以上の通院中断期間がある場合

は、後遺障害14級が認定されない可能性が高いので、交通事故での負傷後は、必ず病院への通院を継続するようにしてください。

また、接骨院や整骨院も、医師の指示や同意を得ての通院であれば、必要な治療と認めてもらえる可能性はありますが、後遺障害14級が難しい可能性があります。

特に、接骨院・整骨院だけに通院し、病院への通院を止めてしまうと、医師が症状を把握しづらくなり、結果的に後遺障害14級が認定されない可能性が高まります。

後遺障害14級は誰が決める?認定されるとどうなる?

後遺障害を決めるのは自賠責保険ですが、後遺障害の等級認定の申請方法には、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」と、相手方保険会社が被害者に代わって手続きを行う「事前認定」があります。以下で基本的な流れを見てみましょう。

後遺障害を決めるのは自賠責保険ですが、後遺障害の等級認定の申請方法には、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」と、相手方保険会社が被害者に代わって手続きを行う「事前認定」があります。以下で基本的な流れを見てみましょう。

事前認定の場合

- 医師に後遺障害診断書を交付してもらう

- 後遺障害診断書を相手方の任意保険会社に提出する

- 相手方の任意保険会社が必要書類をまとめ、相手方の自賠責保険会社に提出する

- 相手方の自賠責保険会社が必要書類を確認し、損害保険料率算出機構に送付する

- 損害保険料率算出機構が当該事故を調査し、相手方の自賠責保険会社に結果を通知する

- 相手方の自賠責保険会社が、相手方の任意保険会社を通じて、被害者に後遺障害等級を通知し、保険金を支払う

被害者請求の場合

- 相手方の自賠責保険会社から請求書を取り寄せる

- 医師に後遺障害診断書を交付してもらう

- 被害者が必要書類(後遺障害診断書など)をまとめ、相手方の自賠責保険会社に提出する

- 相手方の自賠責保険会社が必要書類を確認後、損害保険料率算出機構に送付する

- 損害保険料率算出機構が当該事故を調査し、相手方の自賠責保険会社に結果を通知する

- 相手方の自賠責保険会社が、被害者に直接後遺障害等級を通知し、保険金を支払う

被害者請求の場合、保険会社ではなく自分で必要書類を全て揃えて相手方の自賠責保険会社へ直接提出する必要があります。(送付先は任意保険会社ではなく自賠責保険会社である点に注意が必要です。)

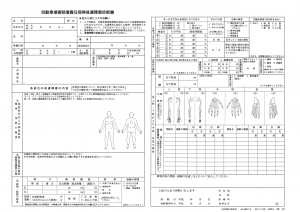

後遺障害14級の認定に必要な書類

一般的に、被害者請求に必要な書類は次の通りです。このうち後遺障害14級の認定最も大事なのは後遺障害診断書です。

一般的に、被害者請求に必要な書類は次の通りです。このうち後遺障害14級の認定最も大事なのは後遺障害診断書です。

- 自賠責保険金請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 後遺障害診断書

- 診断書(月ごとに発行されるもの)

- 診療報酬明細書( 同上 )

- レントゲンやMRI、CTなどの画像

- 通院交通費明細書

- 休業損害証明書

- 印鑑証明書

適正な後遺障害等級を獲得するには被害者請求で申請を

ここでポイントとなるのは、事前認定より被害者請求のほうが、適正な等級認定につながりやすいということです。

事前認定は、相手方の任意保険会社が必要書類をまとめ手続きを行ってくれるため、被害者の手間は少なくて済みますが、保険会社が積極的に後遺障害等級認定に必要な立証資料を集めてくれることは期待できません。

被害者請求は事前認定に比べ被害者側の手間が多くかかりますが、自ら資料・証拠を収集し提出できる分、被害者が抱える障害を正確に伝えることができます。また、弁護士のアドバイスを受けることで、認定獲得に重要なポイントを押さえた提出資料を準備することも可能です。

また、被害者請求には、後遺障害等級認定がなされると、自賠責保険の保険金がすぐ被害者の指定口座に入金されるというメリットもあります。事前認定の場合、自賠責保険の保険金は、相手方任意保険会社との示談成立後に、任意保険会社が支払う保険金と一括して支払われるため、すぐに金銭が必要な場合には被害者請求を選択するのがベストです。

こうした理由から、実際の症状に合った適正な後遺障害等級を獲得するには、被害者請求での申請の方が優位と言えます。

後遺障害等級認定の申請から認定を受けるまでの期間は平均1~2ヵ月

後遺障害認定を申請しても、すぐに認定結果が出るわけではありません。認定を受けるまでの期間は平均して1~2ヵ月です。

しかし、認定にかかる期間は個々の怪我の状態などによって異なります。例えば、明らかに後遺障害認定が非該当と判断されるほど軽い場合は短期間で調査が終了することが多いと言われています。逆に後遺障害に認定されるかどうか判断が難しいケースでは、認定までの期間が長くなる可能性があります。

後遺障害14級が認定されない場合の対処法

後遺障害等級の認定が認められず非該当となった場合、もちろん後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取ることはできません。

後遺障害等級の認定が認められず非該当となった場合、もちろん後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取ることはできません。

次に、後遺障害認定において非該当となってしまい納得できない場合の対処法について解説していきます。

後遺障害等級認定の結果が「非該当」などで納得できない場合、相手方の自賠責保険会社に対し、「異議申し立て」を行うことができます。

異議申し立てを行うと、損害保険料率算出機構が後遺症の症状を再調査してくれます。もっとも、異議申し立てによって後遺障害の等級変更がなされる確率は低く、2018年度は審査件数12,433件のうち等級変更ありとなったのは1,447件で、全体の11%にとどまりました(※)。

ですから、異議申し立てで等級変更を目指す際には、交通事故に詳しく、後遺障害等級認定に強い弁護士に相談し、アドバイスを受けながら異議申し立てを進めることをお勧めします。

※損害保険料率算出機構「2019年度版自動車保険の概況」

https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2019.pdf#view=fitV

後遺障害14級に該当する症状で悩んでいるにも関わらず、後遺障害14級が認定されないという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、自賠責保険への異議の申立て・自賠責共済紛争処理機構の利用、その他後遺障害14級認定を得る上で有効な助言を受けることができます。もし就業中の交通事故であれば、労災の利用についても相談可能です。

法律事務所リンクスの弁護士が、後遺障害非該当に異議を申し立てて後遺障害14級が認められた事例について、詳しくお知りになりたい方は次のページをご覧ください。

【首むちうち・非該当→14級】後遺障害非該当に異議を申し立てて14級が認められ、約300万円の賠償を受けた事例【異議申立て】

後遺障害14級のデメリットは?認定されるとどうなる?

むちうちやしびれで後遺症が残った場合、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができます。

後遺障害等級認定を受けること自体にデメリットはありませんが、等級認定を受けるには症状固定をする必要があり、これに伴って、治療費や休業損害の打ち切りが問題となります。

後遺障害に精通した弁護士に相談すれば、こうした状況にも対応することが可能です。症状固定後すぐの自賠責保険金受け取りや、障害者総合支援法や介護保険の活用など、治療費・休業損害打ち切りに備えた準備も可能です。

後遺障害等級14級9号が認定されれば後遺障害の補償を受けられるというメリットがある一方、社会生活におけるデメリットは特にありませんので、むちうちやしびれの症状が続く場合には積極的に獲得を目指しましょう。

後遺障害14級はどのくらいの障害?しびれは認められる?

14級1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

14級2号三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級3号一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

14級4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

14級6号一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

14級7号一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

14級8号一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

14級9号局部に神経症状を残すもの

交通事故の怪我により、上記のような症状の後遺症がある場合は、後遺障害14級の認定を求めて被害者請求を行うことができます。

特に、後遺障害14級9号は、むちうちによる首腰の痛みや上肢下肢のしびれの症状で後遺障害に該当することが多いです。

後遺障害14級に関するよくある質問

後遺障害14級は画像がないと認められない?

後遺障害14級の場合、明らかな外傷性の異常所見がないと認められないということはありませんが、事故の衝撃が加わって症状が発症したことを説明できる年齢性の変性所見があった方が認められやすい傾向にあります。

後遺障害14級は2回目は認められる?

同じ傷病名(例えば頚椎捻挫)で後遺障害14級が2回認められるかですが、以前の交通事故で後遺障害14級が出ていた場合でも、今回の事故で以前は訴えていなかった別の症状が発症しているという場合には、2回目の後遺障害14級が認められることがあります。

例えば、同じ頚椎捻挫でも、以前は首の痛みしか訴えていなかったが、今回の事故では首を痛めたことによって手にしびれが出ているという場合などなどです。

後遺障害等級併合14級の示談金は?慰謝料や逸失利益は?

高障害14級の症状が複数認められる場合、それらの症状を合わせて評価し、後遺障害等級併合14級、あるいはより上位の等級として認定されるケースもあります。

ただし、後遺障害併合14級の示談金の額は、後遺障害14級単独の示談金と同等であることが多く、これを上回る示談金を得るには上位の等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害14級の75万円の内訳は?

後遺障害14級の75万円は自賠責保険から支払われる金額で、その内訳は後遺障害慰謝料が32万円、後遺障害逸失利益が43万円となっています。

労災で後遺障害14級はいくら?

労災で後遺障害14級が認定された場合には、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×56日分、障害特別一時金として算定基礎日額×56日分、障害特別支給金として8万円が支払われます。

給付基礎日額は、わかりやすくいえば「1日あたりの給料のこと」で「労災発生前直近3ヶ月にもらった給料の合計を3ヶ月の日数で割ったもの」が1日分になります。算定基礎日額は「1年でもらったボーナスを365等分したもの」になります。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明

法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。

法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。