TFCC損傷の後遺障害とは?後遺症認定事例を基に弁護士が解説

TFCC損傷は後遺障害の認定が難しい。

だからこそ後遺障害に詳しい弁護士にご相談を。

TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷の後遺障害としては、主に「神経症状」(慢性的な痛み)と「機能障害」(手首や前腕の可動域制限)が考えられます。

TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷の後遺障害としては、主に「神経症状」(慢性的な痛み)と「機能障害」(手首や前腕の可動域制限)が考えられます。

神経症状(慢性的な痛み)は画像所見の内容等に応じて12級13号または14級9号、機能障害(手首や前腕の可動域制限)は可動域制限の程度等に応じて8級6号、10級10号または12級6号などの後遺障害等級が認定される可能性があります。

このページでは、法律事務所リンクスで後遺障害に精通している弁護士石橋勇輝が、TFCC損傷の概要や後遺障害について説明した後、TFCC損傷で後遺障害「非該当」から「12級13号」を勝ち取り、後遺障害逸失利益も67歳までの就労可能期間まで認められた解決事例を紹介します。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

TFCC損傷の概要

TFCC損傷とは?

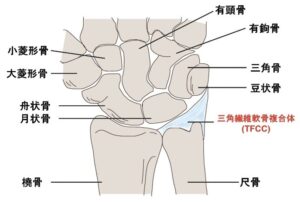

交通事故に遭い、治療を続けても手首の痛みが引かない場合、「TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)」の可能性があります。このTFCCとは、手首の小指側にある「三角線維軟骨複合体」という軟部組織のことで、手首の安定性を保ち、衝撃を吸収するクッションのような役割を担う非常に重要な組織です。

交通事故に遭い、治療を続けても手首の痛みが引かない場合、「TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)」の可能性があります。このTFCCとは、手首の小指側にある「三角線維軟骨複合体」という軟部組織のことで、手首の安定性を保ち、衝撃を吸収するクッションのような役割を担う非常に重要な組織です。

TFCC損傷の受傷態様

TFCC損傷は、交通事故の衝撃で手首に強い力が加わることによって起こります。特に、被害者が歩行者である場合、二輪車や自転車に乗車している場合に自動車などの衝突により転倒し、地面に手をついた際の衝撃で発症することが多いと言われています。逆にいうと、四輪車同士の追突事故など、四輪車に乗車中にTFCC損傷が生じたとなると、TFCC損傷の受傷態様をしっかりと主張立証していく必要があります。

TFCC損傷の症状

TFCC損傷の症状としては、手首を小指側に曲げたり、小指側に曲げたりする動作(医学的に「回外」といいます)で強い痛みを感じる、手首に力が入りにくいといった症状が現れます。「小指側に曲げる」という点の分かりやすい例としては、ドアノブをひねる動作をイメージしてもらえれば良いと思います。ドアノブをひねる際に痛みが出るのです。その他にも、握力の低下、手首の不安定感、クリック音が鳴る等の症状があることもあります。手首の損傷であるため、被害者の方は、あらゆる日常生活に支障をきたしてしまうようになり、非常に重い怪我といえます。

TFCC損傷の診断・検査

TFCC損傷の診断には、手関節にストレスをかけて疼痛の有無を確認するストレステストなどがありますが、後遺障害認定のことを考えるとMRIの撮影が極めて重要です。もっとも、通常、交通事故の直後はレントゲン(Xp)やCTしか撮らないため「骨は折れていない」ということでTFCC損傷に気付かないということが多いの実情です。そして、交通事故からしばらくしても手首の痛みが中々引かないということで、MRIを撮るなどすると、TFCC損傷であることが判明したということが多いのです。

TFCC損傷の診断には、手関節にストレスをかけて疼痛の有無を確認するストレステストなどがありますが、後遺障害認定のことを考えるとMRIの撮影が極めて重要です。もっとも、通常、交通事故の直後はレントゲン(Xp)やCTしか撮らないため「骨は折れていない」ということでTFCC損傷に気付かないということが多いの実情です。そして、交通事故からしばらくしても手首の痛みが中々引かないということで、MRIを撮るなどすると、TFCC損傷であることが判明したということが多いのです。

TFCC損傷の治療

TFCC損傷の治療法(治し方)としては、保存療法と手術療法があります。保存療法では、安静、消炎鎮痛薬の投与、サポーター固定などがあります。手術療法は、保存療法でも回復しない場合、内視鏡による手術が行われることなどがあります。

TFCC損傷で考えられる後遺障害

後遺障害(後遺症)とは、治療を続けてもこれ以上改善が見込めない状態(いわゆる「症状固定」といいます)になった後に残った、交通事故との因果関係が認められる障害のことです。この障害の程度に応じて、自賠責保険では1級から14級までの 後遺障害等級 が定められています。もちろん、後遺障害が認められない「非該当」という認定の場合もあります。

TFCC損傷で問題となる後遺障害とその等級は以下のとおりです。

神経症状

| 等級 | 障害の内容 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

神経症状とは、痛みやしびれなどの症状のことです。

このうち、神経症状が残っていることが医学的に証明できてはいないが、治療状況や症状経過等から神経症状が残っていると「推測」される場合には「局部に神経症状を残すもの」として14級9号となります。そして、神経症状が医学的に証明できる場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、より高い等級である12級13号となります。

TFCC損傷と診断されている場合は、MRI等によりTFCCが損傷していると判断されている場合が多いでしょうから、12級13号の認定を目指すべきと考えられます。

機能障害(可動域制限)

| 等級 | 障害の内容 |

| 8級 6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級 6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

機能障害とは、手首が動かしにくい、可動域が制限されていることなどを意味し、可動域の制限の程度が重いほど等級が高くなります。

また、単に可動域が制限されているというだけでは機能障害は認められず、機能障害が生じている理由が認められること、すなわちMRI等の医学的所見によりTFCC損傷が裏付けられていないと機能障害は認められません。

なお、神経症状でも機能障害(可動域制限)でも同じ「12級」という等級がありますが、損害賠償請求を行う上では機能障害での12級の方が良いです。その理由としては、後遺障害が残ったことによる仕事への支障(逸失利益)について、神経症状の痛みは徐々に慣れてくるという理由で、期間が短く計算されることがあるためです。実際、保険会社からは「12級の神経症状であれば10年分の損害しか認めない」と主張されることが多いのです。そのため、同じ12級でも可動域制限による12級6号の方が、補償の面では良いことになるのです。

TFCC損傷の後遺障害認定の実情

MRIの評価が難しいこと

TFCC損傷は、骨折のようにX線検査ではっきり写らず、MRIや造影検査などでなければ損傷を確認しにくい軟部組織の損傷です。そのため、主治医からはTFCC損傷と診断されているにもかかわらず、自賠責保険での後遺障害認定では「明らかな外傷性の所見は認められない」等の理由で、後遺障害が否定されることも多いのが実情です。

そのため、 顧問医などの協力により、しっかりとTFCC損傷の存在を主張していくことが重要 になるのです。

可動域の測定

TFCC損傷における機能障害(可動域制限)での注意点としては、 前腕の「回内・回外」という可動域も医師に測定してもらう必要がある 点です。「回外」とは、先ほどご説明した「ドアノブをひねる」動きです。通常、医師は手首の可動域(屈曲(掌屈)・伸展(背屈)等)は測定しますが、前腕の回内・回外運動については測定し忘れることがあるため注意が必要です。

TFCC損傷で後遺障害「非該当」から「12級13号」を勝ち取り、後遺障害逸失利益も67歳までの就労可能期間まで認められた解決事例

ここからは、実際に当事務所がTFCC損傷で後遺障害非該当とされた依頼者様のために、最終的に後遺障害12級13号を勝ち取り、さらに神経症状の後遺障害でありながら逸失利益が67歳まで認められた事例をご紹介します。

1.事故の内容:二度の追突による特異な態様

この事故は、依頼者である被害者の方が四輪車に乗車中、後方から四輪車に追突されたという追突事故でした。また、一般的な追突事故と同様に、物損(車両の損傷)の程度はそこまで大きなものではありませんでした。これまでの経験上も、TFCC損傷は二輪車から転落し地面に手をついたといった事故態様で起こることが多く、追突事故の場合、被害者は車内で守られている状況にあるためTFCC損傷が起こることは珍しいです。

この事故は、依頼者である被害者の方が四輪車に乗車中、後方から四輪車に追突されたという追突事故でした。また、一般的な追突事故と同様に、物損(車両の損傷)の程度はそこまで大きなものではありませんでした。これまでの経験上も、TFCC損傷は二輪車から転落し地面に手をついたといった事故態様で起こることが多く、追突事故の場合、被害者は車内で守られている状況にあるためTFCC損傷が起こることは珍しいです。

しかし、この事故態様には、単なる「四輪車同士の追突事故」ではなく、「 加害車両から二度にわたって追突された」 という点に特徴がありました。すなわち、一度目の追突の衝撃で被害者の方がハンドルに手をかけ、顔を後ろに向けて後方を振り返っている最中に、二度目の追突に遭いました。この二度目の衝撃で、ハンドルにかけていた手が「ハンドルを突き抜ける形」となり、手首に極度の負荷がかかってしまったのです。

2.相談のきっかけ:解消されない手首の激しい痛みと補償の不安

被害者の方が当事務所にご相談に来られたのは、事故から約4か月後のことでした。

被害者の方が当事務所にご相談に来られたのは、事故から約4か月後のことでした。

ご相談時、ご依頼様は手首にサポーターを付けて来所され、「とにかく手首が痛い」「痛くて夜も眠れない」といった強い痛みを訴え、「しっかりと補償をしてもらいたい」と仰られていました。この被害者の方は、後に手首の手術を受けることになります。

弁護士としては、しっかりとした補償を受け取ってもらうためには、訴えられる症状に見合った後遺障害の認定を受けること、そしてその後遺障害等級に基づく損害賠償請求を行う必要があると考えました。ただ、自賠責保険での後遺障害認定は、基本的に書面審査となりますので、「受傷態様」や「物損の程度」の点から、形式的にTFCC損傷の後遺障害が否定されないか、という点が大きな懸念事項でした。

そこで、弁護士としては、目の前で強い痛みを訴える被害者様を前に、「長い闘いになるかもしれないが、何とかしっかりとした補償を受け取ってもらうべく最善を尽くそう」という強い思いで受任することとなりました。

3.リンクスの弁護士の活動:二度の異議申立と紛争処理機構への挑戦

TFCC損傷で適正な後遺障害等級を獲得するまでには、 顧問医の協力 も得ながら、下記のとおり複数回にわたる不服申し立て、すなわち「異議申立」を行うこととなりました。

【解説】自賠責保険への「異議申立」とは?

自賠責保険に対する「異議申立」とは、自賠責保険の判断に不服がある場合に不服を申し立てて、再度の判断を申し立てる制度です。回数の制限はありませんが、新たな主張を行い、その主張が妥当だと認められない限り、基本的に判断は覆りません。

なお、自賠責保険の判断に納得できない場合、加害者に対する損害賠償請求の訴訟において、自賠責保険の判断とは異なる後遺障害の主張を行うことは可能です。しかし、裁判所も、自賠責保険の判断を一定程度重視するため、被害者側の弁護士としては、仮に裁判をするとしても、裁判の前に自賠責保険の判断を覆しておきたいという考えがあるのです。

参照:国土交通省「自賠責保険・共済ポータルサイト」

① 1回目の「非該当」と異議申立の準備

まず、初回の自賠責保険の審査では「受傷態様」「外傷性の異常所見が認められないこと」「治療状況」などの理由で、後遺障害は「非該当」という結果となりました。

まず、初回の自賠責保険の審査では「受傷態様」「外傷性の異常所見が認められないこと」「治療状況」などの理由で、後遺障害は「非該当」という結果となりました。

これに対し、到底納得できる結論ではなかったため、以下の新たな証拠を揃えて、自賠責保険での後遺障害の結果を争う異議申立(1回目)を行うべく、以下の準備を行いました。

特殊な受傷態様

まず、本件事故が単なる追突事故ではないことを立証するため、通院先の病院からはカルテを取り寄せ、警察からは実況見分調書という捜査書類を取り寄せました。そうすると、カルテに綴じられていた問診票に「二度追突され、ハンドルを手が突き抜けた」旨が記載されていました。また、実況見分調書においても、加害者が二度追突していたことが明記されていました。

そこで、1回目の異議申立では、 問診票 や 実況見分調書 により「TFCC損傷が起き得る受傷態様であったこと」を主張しました。加えて、視覚的にも受傷態様を理解してもらえるよう、依頼者に事故状況を再現した写真を撮ってもらい、証拠として付けました。

手術の実施と画像所見

1回目の認定後、依頼者がTFCCの手術を実施することになりました。MRIではTFCC損傷が分かりづらくとも、手術では執刀医が内視鏡を用いてTFCC損傷の箇所や態様を直接視認できることになります。そこで、手術中に当該TFCC損傷の箇所の写真を撮ってもらうように依頼者経由で医師にお願いし、手術中のTFCC損傷部の写真を確保することができました。

また、手術の直近に造影剤を注入して行うレントゲン検査も行っていました。この検査は、TFCCが損傷している場合、TFCC損傷部から造影剤が漏出するため、TFCC損傷を示す重要な証拠になります。

そこで、 手術中のTFCC損傷の写真 や 造影剤を用いたレントゲン画像 も新たに証拠として提出することとしました。

治療状況の正当性

「治療状況」とは、要するに通院頻度の回数などからして、後遺障害の残存が認められないという理由です。しかし、TFCC損傷の標準的な治療法はサポーターによる固定等の保存療法であるため、首腰のむち打ち後のリハビリと異なり、頻繁に通院するものではありません。

そこで、 TFCC損傷の治療は安静やサポーター固定などが中心であり、通院頻度のみを重視すべきではない と主張しました。

② 2回目の「非該当」と「事故との因果関係なし」の壁

1回目の異議申立後、自賠責保険は1回目の認定時とは異なり「TFCC損傷自体は認められた」と認定しました。しかし、今度は新たに、 「初診時に外見的な内出血等は認められないこと」「レントゲンにて明らかな外傷性変化なし」 という所見を根拠に、 「TFCC損傷が本件事故に起因するものではない」 として、再び「非該当」としました。

1回目の異議申立後、自賠責保険は1回目の認定時とは異なり「TFCC損傷自体は認められた」と認定しました。しかし、今度は新たに、 「初診時に外見的な内出血等は認められないこと」「レントゲンにて明らかな外傷性変化なし」 という所見を根拠に、 「TFCC損傷が本件事故に起因するものではない」 として、再び「非該当」としました。

依頼者も弁護士も、この「TFCC損傷は事故に起因するものではない」という自賠責保険の判断には、医学的にも、感情的にも、到底納得できるものではありませんでした。依頼者は、交通事故に遭うまでは何ら手首に異常はなく、交通事故の直後から手首に激しい痛みが生じているのです。

そこで、この結論は不当であるとして、以下の点を中心に2回目の異議申立を行いました。

内出血の存在が不可欠とは考えられないこと

「初診時に外見的な内出血等は認められないこと」との点については、そもそもTFCCは関節包に包まれているためTFCC損傷が生じたとしても常に手首に内出血が存在するものではないことを主張しました。、文献からも「TFCC損傷は出血を伴わず急性の炎症所見を認めることがほとんどない」とされているものを見つけたため、当該文献を添付して反論しました。

TFCC損傷は本件事故に起因するものとしか考えられないこと

この点は、以下のような複数の理由を挙げて主張しました。

- 事故前には手首の症状が皆無であったこと。

- この事実は、問診表の記載などから窺えました。

- 被害者のMRI所見は、外傷性のTFCC損傷の類型に該当すること。

- MRI所見上も、事故による損傷と考えられる変化が見られたこと。

③ 最終手段:交通事故紛争処理機構への申請で12級13号の後遺障害等級を獲得

2回目の異議申立でも、新たな理由(初診時の「神経学的異常所見なし」など)を付け加えられ、結果は「 非該当」 でした。ただ、依頼者としても弁護士としても、このまま諦めることはできなかったこと、その一方で「これ以上、自賠責保険の審査では適切な判断は望めない」と判断し、最終手段として「自賠責保険・共済紛争処理機構」(通称「紛争処理機構」)への調停の申請を行いました。

【解説】「紛争処理機構」への調停の申請とは?

「紛争処理機構」への調停の申請とは、自賠責保険の後遺障害等級に関する判断等に納得ができない場合に、自賠責保険の判断を構成・中立に判断してもらう制度です。自賠責保険は、調停結果を遵守するとされているため、仮に紛争処理機構が自賠責保険における後遺障害等級等の判断を覆した場合には、最終判断が変わることになります。費用は原則無料です。

ただ、デメリットとしては、「異議申立」と異なり一回のみしか利用できないこと、体感として判断が覆る確率が低いこと、判断に時間を要するといった点が挙げられます。

そのため、医学的所見の内容からして、どうしても自賠責保険の判断に納得できないといった場合には、紛争処理機構への調停を行い、自賠責保険の判断が覆らないかチャレンジすることが考えられるのです。

参照 「指定紛争処理機関 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」

紛争処理機構では、特に2回目の異議後の認定で初めて言及された「初診時の神経学的異常所見なし」という理由に対し、「そもそも初診時に神経学的検査をしていないのだから異常がないのは当然であること、そもそも手首の激痛を訴える患者に、無理にストレステストなどをする医師はいない」等と新たに主張した上で、これまでの自賠責保険における異議申立で主張していた内容などを改めて主張しました。さらに、紛争処理機構の過去の事例を多数引用し、自賠責保険の判断の不適切性を主張しました。

紛争処理機構では、特に2回目の異議後の認定で初めて言及された「初診時の神経学的異常所見なし」という理由に対し、「そもそも初診時に神経学的検査をしていないのだから異常がないのは当然であること、そもそも手首の激痛を訴える患者に、無理にストレステストなどをする医師はいない」等と新たに主張した上で、これまでの自賠責保険における異議申立で主張していた内容などを改めて主張しました。さらに、紛争処理機構の過去の事例を多数引用し、自賠責保険の判断の不適切性を主張しました。

その結果、紛争処理機構では、手術所見やMRIや造影剤レントゲンなどの画像所見などから「 被害者のTFCC損傷が本件事故外傷によるものではないと評価することは困難 」とまで踏み込んだ判断をしてもらい、結果として、手首の痛み等について「 12級13号の神経症状 」が認められました。自賠責保険における「非該当」の判断を覆す大逆転となる判断でした。

なお、紛争処理機構では、「 『外見的な内出血等は認めない』との所見をもって、TFCC損傷の発症を否定する医学的根拠は乏しい 」として、「 内出血を重視すべきではない 」という見解を示し、自賠責保険における内出血に関する判断を否定しました。このような判断こそが、非該当の壁を打ち破る最大の鍵となりましたが、このような判断を積み重ねていくことが被害者の救済のために非常に重要になります。

④ 12級13号の神経症状後遺障害等級を基に相手方保険会社との交渉

紛争処理機構で後遺障害が認められたため、当該後遺障害等級を基に相手方保険会社と損害賠償金額の交渉を行っていくこととなりました。

この点、紛争処理機構で認められた後遺障害等級が12級13号の神経症状であったため、相手方保険会社からは「12級の神経症状であれば、逸失利益(仕事への支障に関する損害)は10年分の損害しか認めない」などと主張されました。

そこで、依頼者の方に、仕事の内容、手首の痛みが仕事に及ぼしている影響、職場の配慮、将来的に考えられる支障などを丁寧にヒアリングし、相手方保険会社に対して「いかに仕事に支障をきたし、将来的にも不利益を被り得るのか」といった点を説得的に主張しました。その結果、相手方保険会社の担当者にも仕事への支障を理解してもらうことができ、神経症状の後遺障害でありながら逸失利益も67歳まで認めてもらうことができました。

その結果、後遺障害慰謝料は12級相当の満額となる290万円、逸失利益は約644万円となり、934万円の後遺障害に関する賠償金(自賠責保険金として先に224万円を受領)を取得することができました。

項目 | 金額 | 算定根拠の深堀り |

後遺障害慰謝料 | 290万円 | 裁判基準に基づく12級の慰謝料満額 |

逸失利益 | 約644万円 | 神経症状の12級でありながら、67歳まで認定 |

後遺障害損害合計 | 934万円 | 自賠責保険から先に224万円を受領し、保険会社から残りの710万円を受領した合計額です。 |

4.解決結果(まとめ)

- TFCC損傷後の痛み等の後遺障害について、「非該当」から「12級13号」の認定

- 12級13号の逸失利益について、67歳までを前提とする逸失利益を獲得

後遺障害が「非該当」であれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害が残存したことを前提とする損害は0円となってしまいます。12級13号に基づく 適正な金額 で逸失利益が支払われることとなり、依頼者様の損害賠償金は大幅に増額し、解決に至りました。

この解決事例は、自賠責保険で非該当とされても、 諦めずに専門家とともに医学的・法的な証拠を積み重ねて戦う ことで、適正な等級認定を勝ち取れることを証明したといえます。

TFCC損傷の後遺障害に関するQ&A

Q1. 交通事故の受傷態様は、TFCC損傷の後遺障害等級の獲得に影響を及ぼしますか?また影響を及ぼす場合にはどのような対策を講じればよいですか?

A .「及ぼす」と考えられます。例えば、被害者の方が二輪車に乗車中、転倒し手首を地面に付いた場合などでは、「受傷態様」は大きな問題にならないでしょう。しかし、本件の解決事例のように、四輪車同士の追突事故の場合、どのような経緯によりTFCC損傷となったのかという点を丁寧に説明していく必要があります。

対策としては、自賠責保険における判断又は裁判のいずれにおいても、証拠が重要となるため、例えば警察の実況見分や事情聴取、また医師の診察の際にTFCC損傷となった経緯を詳しく説明しておくことが重要でしょう。そのような対策を講じておくことで、実況見分調書や供述調書、カルテなどの証拠にそのような事実経過が記載されることとなり、後に「受傷態様」が争点になったとしても、証拠に基づく主張を行うことができるようになるのです。

Q2. 交通事故によりTFCC損傷となってしまった場合、治療する際に気を付けておくべきことはありますか?

A . ①患部の写真撮影②MRIの撮影③TFCC損傷に詳しい医師の元での治療④手術中の写真確保 といった点が考えられます。

①患部の写真撮影

これは、仮に事故直後で手首に打撲痕や内出血、腫れなどがある場合、そのような所見自体がTFCC損傷を推認させることに繋がります。そのため、交通事故の直後などであれば、そのような所見が消えないうちに、速やかに当該箇所の写真を撮影しておくことが望ましいでしょう。

②MRIの撮影

手首の痛みを訴えても、交通事故の直後はレントゲンしか撮影しないケースがほとんどです。そして、事故から期間が経つと、手首のMRIを撮影したとしても異常所見が映らないおそれもあるため、可能な限り早く手首のMRIを撮影することが望ましいでしょう。

③TFCC損傷に詳しい医師の下での治療

整形外科医であっても、日頃からTFCC損傷の患者を診察していない医師の方もいます。TFCC損傷はその判断自体が難解であるため、TFCC損傷が疑われる場合は、整形外科がある病院の中でも、手外科専門医などの医師の下で診察及び治療を行っていくのが望ましいでしょう。

④手術中の写真確保

仮にTFCC損傷部の内視鏡手術を受けることとなった場合、医師が許す限り、TFCC損傷部の写真を撮影し保存しておいてもらうようにお願いするのが良いでしょう。このような写真を確保しておけば、手術後、弁護士が病院からカルテや画像を取り寄せた際に、当該写真を入手し、異議申立てや裁判などに活用することができるようになります。

Q3. TFCC損傷と診断されたものの後遺障害認定で非該当になった場合、どうすればいいですか?

A . 「非該当」の通知を受け取ったとしても、諦める必要はありません。主な対策は、以下の3つです。

- 異議申立 : 自賠責保険に対して、新たな医学的証拠(医師の意見書、画像所見、手術所見など)を提出し、審査結果の見直しを求める手続きです。

- 紛争処理機構への調停の申請 : 自賠責の判断が医学的・法的に不当であると考える場合に、公正な第三者機関に審査を求めることができます。本件の解決事例でも、この手続で12級13号を獲得しました。

- 裁判 : 裁判所での専門的な鑑定や、訴訟を通じた等級の争いを求める方法です。

弁護士としては、非該当とされた理由を詳細に分析し、最も効果的な方法を選択して等級獲得を目指します。

Q4. 弁護士に依頼するメリットは何ですか?

A . 後遺障害の認定は、医学的知識と専門的な手続きが不可欠です。

- 等級獲得の可能性向上 : 本件のように「非該当」の壁を破るには、医学文献に基づいた反論や、紛争処理機構の過去の事例を引用した主張など、専門的な対応が必要です。

- 損害賠償額の増額 : 等級認定後の示談交渉において、「弁護士基準(裁判所基準)」を用いて交渉するため、保険会社提示額よりも大幅に高い賠償金(後遺障害慰謝料、逸失利益など)を獲得できる可能性が高まります。

特にTFCC損傷のような争点が多いケースでは、弁護士の専門性が結果を大きく左右します。

Q5. 弁護士に相談するタイミングはいつが良いですか?

A. 治療中、できるだけ早い段階でご相談ください。

特に、本件の解決事例のようなTFCC損傷などの軟部組織の損傷では、 治療の進め方 や 通院頻度 、 症状固定の時期 などが後遺障害の認定に大きく影響します 。早い段階で弁護士に相談することで、後遺障害の認定を見据えた適切な治療・通院のアドバイスを受けることができます。

Q6. TFCC損傷を負ってしまった場合、どのような観点で弁護士を選べば良いですか?

A . TFCC損傷といった難解な傷病については、TFCC損傷への理解、MRI画像の精査等の医学的な検討が必要不可欠になります。

本件の解決事例においても、自賠責保険における医学的な判断に対して、顧問医の協力の下、適切かつ徹底的に反論し、最終的に紛争処理機構で自賠責保険における判断を覆すことができました。

よって、弁護士を検討する上では、 傷病の医学面に詳しく、また顧問医等の協力が得られるか否か が非常に重要な要素になると思われます。その他にも、弁護士が 被害者側の交通事故を日常的に扱っているか、交通事故被害者の救済への熱意や意気込み も重要な要素になります。

リンクスはTFCC損傷の後遺障害等級獲得実績多数

TFCC損傷の被害に遭われた方は、手首の激しい痛みに加えて、当該痛みが外見からは理解されにくいこと、保険会社からもTFCC損傷を認めてもらえないなど、想像を絶する苦しみを負うことも少なくなく、適切な解決のためには交通事故の被害者側の弁護士のサポートが不可欠です。TFCC損傷でお悩みの場合は、まずは一度ご相談ください。

TFCC損傷の被害に遭われた方は、手首の激しい痛みに加えて、当該痛みが外見からは理解されにくいこと、保険会社からもTFCC損傷を認めてもらえないなど、想像を絶する苦しみを負うことも少なくなく、適切な解決のためには交通事故の被害者側の弁護士のサポートが不可欠です。TFCC損傷でお悩みの場合は、まずは一度ご相談ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。