死亡事故直後の遺族が数日ですべきことと弁護士に後日相談すべきこと

事故の直後にすべきことを紹介。

死亡事故は必ず弁護士に相談すべき。

この度は、ご家族様が交通事故に遭われたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。突然の悲劇に見舞われ、深い悲しみと混乱の中、これから何をどうすればよいのか、途方に暮れていらっしゃるお気持ち、お察しいたします。

大切な方を失った直後に、複雑で多岐にわたる手続きや対応に追われることは、精神的にも肉体的にも計り知れないご負担となります。この記事は、そのような大変な状況にいらっしゃるご遺族様のために、少しでも道筋を示し、心の負担を軽くするための一助となることを願って作成いたしました。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、事故直後からご遺族が直面する手続きの全手順を一つひとつ丁寧に解説し、リンクスの弁護士が解決した死亡事故の事例を基に、なぜ専門家である弁護士への早期相談が重要なのか、そしてそれが故人の尊厳を守り、ご遺族の未来を守るためにいかに不可欠であるかをお伝えします。

何も手につかない状況かもしれませんが、正しい知識を持つことが、ご遺族様ご自身を守る力となります。どうか、ご無理のない範囲で読み進めていただければ幸いです。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

死亡事故まずご遺族が直面する手続き

ご家族の突然の訃報に接し、悲しみに暮れる間もなく、ご遺族は多くの現実的な手続きに対応しなければなりません。一つひとつの手続きが精神的なご負担になることは間違いありませんが、ここではまず、直後に行うべきことを順を追ってご説明します。

警察からの連絡とご遺体の確認

多くの場合、最初の連絡は警察から入ります 。事故後、故人が病院に搬送されていれば病院へ、現場で亡くなられた場合は警察署へ向かうよう伝えられます。そこで、ご遺体と対面し、故人がご本人に間違いないかを確認します。この際、事故の状況について警察から簡単な聞き取り(調書作成)が行われることもあります 。

多くの場合、最初の連絡は警察から入ります 。事故後、故人が病院に搬送されていれば病院へ、現場で亡くなられた場合は警察署へ向かうよう伝えられます。そこで、ご遺体と対面し、故人がご本人に間違いないかを確認します。この際、事故の状況について警察から簡単な聞き取り(調書作成)が行われることもあります 。

死亡診断書(死体検案書)の受領と死亡届の提出

ご遺体を引き取る際、医師から「死亡診断書」(事故現場で亡くなられた場合は監察医から「死体検案書」)が交付されます 。この書類は、後の死亡届の提出や保険金の請求など、あらゆる手続きで必要となる非常に重要なものです。

次に、この死亡診断書(または死体検案書)を添付して、市区町村役場に「死亡届」を提出します。提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています 。手続きは煩雑ですが、多くの場合、依頼した葬儀社が代行してくれますので、まずは葬儀社に相談するのがよいでしょう 。

葬儀の準備と執り行い

死亡届を提出し、火葬許可申請を行うと、葬儀の準備が本格的に始まります 。葬儀社との打ち合わせ、お通夜や告別式の日程調整、関係者への連絡など、悲しむ間もなく決めるべきことが山積みになります。

故人との最後のお別れを悔いなく行うためにも、これらの準備は避けて通れません。なお、葬儀にかかった費用は、社会通念上相当な範囲で、加害者側に損害賠償として請求することが可能です 。領収書などの関連書類は必ず保管しておくようにしてください。

死亡事故の全体像:解決までの流れを正しく理解する

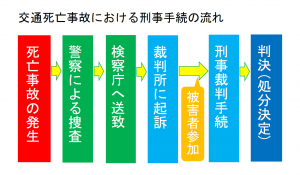

死亡事故が発生すると、ご遺族が関わる手続きは大きく分けて「刑事手続き」と「民事手続き」の二つに分かれます。この二つの流れを理解し、特に民事手続きである「示談交渉」のタイミングを正しく見極めることが、故人の無念を晴らし、ご遺族が正当な補償を受けるために極めて重要です。

「刑事手続き」と「民事手続き」は別物です

まず、この二つの手続きの違いを明確に理解しておく必要があります。

まず、この二つの手続きの違いを明確に理解しておく必要があります。

- 刑事手続き:これは、交通事故を起こした加害者の「犯罪」に対して、国が法律に基づいて罰を与えるための手続きです 。警察による捜査、検察官による起訴・不起訴の決定、そして起訴された場合の刑事裁判という流れで進みます。最終的に、加害者には懲役刑や罰金刑などの刑罰が科されることになります。交通事故の被害者にとって大事な被害者参加については後で説明します。

- 民事手続き:これは、交通事故によってご遺族が被った損害(精神的苦痛や将来得られたはずの収入など)に対して、加害者側に金銭的な賠償を求める手続きです 。基本的には、加害者が加入している任意保険会社との「示談交渉」によって解決を目指します。交渉がまとまらなければ、裁判所での民事裁判へと移行します。

示談交渉は「刑事事件の終了後」にすることが多い理由

ご遺族としては、一日も早くすべてを終わらせたいというお気持ちから、保険会社からの示談の提案にすぐに応じてしまいたいと考えるかもしれません。しかし、それは非常に大きなリスクを伴います。

示談交渉を開始する最適なタイミングは、加害者の刑事手続き(刑事裁判)が終了した後です 。

なぜなら、刑事裁判が終わる前に示談を成立させてしまうと、加害者が賠償金を支払ったという事実が「加害者には反省の態度が見られ、被害者側への償いも済んでいる」と裁判所に判断され、結果として加害者の刑事罰が軽くなってしまう可能性があるからです 。

加害者に然るべき刑事罰を受けてほしいと強く願うのであれば、保険会社から早急な示談を迫られても、決して安易に応じてはいけません。四十九日の法要が終わった頃に保険会社から連絡が来ることが多いですが 、「刑事事件の結果が出てから交渉します」と毅然とした態度で伝えることが重要です。このタイミングの見極めは非常に専門的な判断を要するため、弁護士に相談することが不可欠です。

なぜ、事故直後のできるだけ早い段階で弁護士に相談すべきなのか

ご家族を亡くされた直後に、弁護士に相談することなど考えられないかもしれません。しかし、実際には、この最もつらく大変な時期にこそ、弁護士のサポートがご遺族の大きな力となります。早期に相談・依頼することには、計り知れないメリットがあるのです。

「被害者参加制度」の付添人になって証拠を検討し意見を述べてくれる

「被害者参加制度」とは、一定の重大な事件の被害者やご遺族が、加害者の刑事裁判に「被害者参加人」として参加できる制度です 。具体的には、以下のようなことが可能になります。

「被害者参加制度」とは、一定の重大な事件の被害者やご遺族が、加害者の刑事裁判に「被害者参加人」として参加できる制度です 。具体的には、以下のようなことが可能になります。

検察官の隣の席で裁判に出席する

証人や被告人に対して、直接質問をする

事実関係や法律の適用について、意見を述べる(求刑に関する意見を含む)

この制度を利用することで、ご遺族の想いを裁判官に直接届け、量刑に反映させることが期待できます 。

また、刑事裁判に参加すれば、刑事裁判の判決が出る前に証拠を取得して、加害者の事故についての言い分が不合理であることを指摘することができます。

被害者参加の手続きは複雑なため、弁護士のサポートを受けながら進めるのが一般的です(参照:政府広報オンライン「被害者参加制度」)。

リンクスの弁護士の解決事例

停車中の車の前を歩いていたお子さんが発進した車にひかれて亡くなったという悲惨な事故がありました。

お子さんが歩道と駐車場の境目を歩いていたことや親から離れて歩いていたことから、お子さんにも落ち度があると主張される可能性がある事例でした。

リンクスの弁護士は、被害者のご遺族である親御さんと共に刑事裁判に被害者参加したところ、運転手が一度は親子の姿を確認しながら、発進時には子供がどこにいるのかを確認せずに発進したことが明らかになりました。

その結果、後の民事裁判でも、運転手に一方的な過失があると判断され、7000万円を超える損害賠償金が支払われました。

証拠の確保と「過失割合」を適正に判断し、主張する

交通事故の損害賠償額を決定する上で、「過失割合」は極めて重要な要素です。これは、事故の発生に対する、被害者側と加害者側それぞれの責任の割合を示すものです。例えば、被害者側に1割の過失があると認定されると、賠償金総額が1割減額されてしまいます。

死亡事故の場合、被害者本人は亡くなっているため、事故状況を証言することができません。そのため、加害者の一方的な言い分に基づいて、被害者側に不当に高い過失割合が認定されてしまう危険性があります 。

弁護士は、依頼を受けると速やかに「実況見分調書」などの警察の捜査資料を取り寄せ、客観的な証拠を分析します 。そして、事故の状況を正確に把握し、判例などに基づいて適正な過失割合を主張します。故人の名誉を守り、正当な賠償金を受け取るためにも、専門家による証拠の分析と法的な主張が不可欠なのです。

リンクスの弁護士の解決事例

原付で新聞配達をしていて交差点を右折しようとしたところ、猛スピードで直進してきた車に衝突されて死亡した事故でした。

原付で新聞配達をしていて交差点を右折しようとしたところ、猛スピードで直進してきた車に衝突されて死亡した事故でした。

被害者は右折車であったため、直進車が優先という判断で刑事裁判は開かれず、不起訴に終わったという経緯を経て、ご相談にいらっしゃいました。

リンクスの弁護士が、不起訴にした検察庁から警察による直進車の速度の鑑定結果を入手したところ、直進車は時速100km超と鑑定されていたことが判明しました。

そこで、リンクスの弁護士は直進車の過失が大きいことを主張しましたが、保険会社側は刑事手続きで不起訴になっており、直進車に落ち度はないと主張してきました。

そこで、リンクスの弁護士は民事裁判を起こしましたが、保険会社側の弁護士は警察の鑑定結果には時速100kmの根拠が書かれておらず信用できないとして、独自の鑑定書を提出してきました。

そこで、リンクスの弁護士が、検察庁に追加の資料提出を求めたところ、直進車の速度が時速100km超であることの根拠が記載された資料を取得することに成功し、加害者運転の直進二輪車は、被害者運転の原付と衝突後、後輪が浮いたまま走行するくらいの高速度であったことが証明できました。

裁判所は、直進車の方に落ち度が大きい事故であると認め、5000万円超の損害賠償金の支払いを命じました。

加害者側保険会社との交渉窓口となり、不利な状況を回避する

加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手は保険会社の担当者となります。彼らは日々、交通事故の示談交渉を専門に行うプロフェッショナルです。その目的は、自社の利益を守るため、支払う賠償金を可能な限り低く抑えることにあります 。

加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手は保険会社の担当者となります。彼らは日々、交通事故の示談交渉を専門に行うプロフェッショナルです。その目的は、自社の利益を守るため、支払う賠償金を可能な限り低く抑えることにあります 。

知識や経験のないご遺族が、このような交渉のプロと直接対峙するのはあまりにも不利です。相手のペースで話を進められ、気づかないうちに不利な内容で示談書にサインをしてしまったり、後の交渉で不利になるような発言をしてしまったりするリスクが非常に高いのです 。

弁護士は、ご遺族の代理人として、法的な根拠に基づき対等に交渉を進めます。保険会社からの不当な要求や低すぎる賠償金の提示を毅然と拒否し、ご遺族の正当な権利を守るための「盾」となるのです 。

交通事故でご家族を亡くされた方のための無料相談・電話相談実施中

法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故でご家族を亡くされた方のための無料相談・電話相談を実施しています。

法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故でご家族を亡くされた方のための無料相談・電話相談を実施しています。

交通事故でご家族を亡くされた場合、悲嘆にくれる中で、刑事事件の対応(被害者参加)から保険会社とのやり取り(示談交渉)までしなければなりません。

その際、保険会社の提示した示談金の額が妥当なのかが分からず、お困りになることも多いと思われます。

法律事務所リンクスの無料相談では、交通死亡事故の示談交渉や裁判の経験が豊富な弁護士が、刑事事件の対応のアドバイスから弁護士に依頼した場合の賠償金の見積もりや示談交渉・裁判の見込みまで、詳しくご説明をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

死亡事故でご家族を亡くされた方で弁護士の無料相談を希望される方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。

【重要】弁護士に依頼することで受け取れる賠償金は大きく変わります

弁護士に依頼する最大のメリットの一つは、最終的に受け取れる損害賠償金の額が大幅に増額される可能性が非常に高いことです。これは、賠償金の算定に用いられる「基準」が、交渉の主体によって根本的に異なるためです。

慰謝料の3つの算定基準|保険会社の提示額が低すぎる理由

交通事故の死亡慰謝料を計算するには、以下の3つの異なる基準が存在します 。

交通事故の死亡慰謝料を計算するには、以下の3つの異なる基準が存在します 。

- 自賠責基準:法律で加入が義務付けられている自賠責保険で用いられる基準。被害者救済のための最低限の補償を目的としており、3つの基準の中で最も金額が低くなります 。

- 任意保険基準:加害者が加入する任意保険会社が、社内の独自基準として用いるもの。内容は非公開ですが、自賠責基準に多少上乗せした程度の金額であることがほとんどです 。

- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例の蓄積から形成された基準で、裁判所が賠償額を判断する際に用います。法的根拠に基づいた正当な賠償基準であり、3つの基準の中で最も高額になります 。

保険会社がご遺族に直接提示してくる示談金額は、ほぼ間違いなく「任意保険基準」または「自賠責基準」で計算されたものです。ご遺族が個人で交渉しても、保険会社が最も高額な「弁護士基準」で支払いに応じることはまずありません。

弁護士が代理人として交渉することで、初めて「弁護士基準」での交渉が可能となり、賠償金の大幅な増額が実現するのです 。

| 算定基準 | 概要 | 慰謝料相場(被害者が一家の支柱の場合) |

| 自賠責基準 | 法律で定められた最低限の補償。被害者救済を目的とするが、金額は最も低い。 | 最大1,350万円程度 (本人分400万円+遺族分+被扶養者加算) |

| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定する非公開の基準。自賠責基準より多少高いが、弁護士基準には遠く及ばない。 | 非公開 (しかし自賠責基準に若干上乗せした程度) |

| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例に基づいた、法的に正当な賠償基準。弁護士が交渉することで適用可能となり、最も高額になる。 | 2,800万円 |

このように、どの基準を用いるかによって、慰謝料だけで1,000万円以上の差が生じることも珍しくありません。

死亡逸失利益|故人が生きていれば得られたはずの収入

死亡逸失利益とは、もし事故で亡くならなければ、故人が将来にわたって働き、得られたはずの収入に対する補償です 。これは損害賠償項目の中で最も高額になることが多く、ご遺族の今後の生活を支える上で非常に重要なお金です。

計算方法は非常に専門的で、以下の式で算出されます 。

保険会社は、この各項目(特に基礎収入額や生活費控除率)を低く見積もることで、逸失利益の金額を不当に低く提示してくる傾向があります。弁護士は、故人の収入資料や家庭での役割などを詳細に分析し、正当な金額を算出して主張します 。

基礎収入、生活費控除率、ライプニッツ係数とは

- 基礎収入額:原則として事故前年の年収を基にしますが、将来昇進が見込まれた場合など、個別の事情を考慮して主張することが可能です 。

- 生活費控除率:生きていればかかったはずの生活費を収入から差し引くための割合です。故人の家庭内での立場(一家の支柱か、主婦か、独身かなど)によって目安が定められています 。

- ライプニッツ係数:将来にわたって受け取るはずだった収入を、示談時に一括で受け取るために、将来発生する利息分をあらかじめ差し引く(中間利息控除)ための数値です。これにより、将来の価値を現在の価値に換算します 。

葬儀関係費用|どこまでの費用が請求対象となるか

交通事故で亡くなられた場合、葬儀に関連する費用も損害として請求できます 。対象となる費用の範囲は以下の通りです。

通夜、告別式などの葬儀費用

火葬費用、遺体搬送費用

お布施、読経料、戒名料など

四十九日までの法要費用

裁判基準では、これらの費用の上限は原則として150万円とされています 。ただし、故人の社会的地位や葬儀の規模、参列者の数など、特別な事情がある場合には、150万円を超える金額が認められた裁判例も存在します 。

ご遺族が知っておくべき相続と時効

賠償金の相続|誰が、どのくらいの割合で受け取るのか

加害者側から支払われる損害賠償金は、故人の財産として「相続」の対象となります。誰が賠償金を受け取る権利を持つか(相続人)、そしてその割合は法律(民法)で定められています 。

- 相続人:故人の配偶者は常に相続人となります。それ以外の相続人には順位があり、第1順位は子、第2順位は父母(父母がいなければ祖父母)、第3順位は兄弟姉妹です 。

- 相続割合:相続人の組み合わせによって、受け取る割合(法定相続分)が変わります。

賠償金は高額になることが多いため、後々、親族間でトラブルにならないよう、誰が正当な相続人であるかを早期に確定させることが重要です。弁護士は、こうした相続に関する問題についてもアドバイスやサポートを提供できます 。

損害賠償請求権・保険金請求権の「時効」に注意

交通事故の損害賠償請求権・保険金請求権には「時効」があり、この期間を過ぎてしまうと、たとえ正当な権利があっても請求することができなくなってしまう可能性があります。

加害者への損害賠償請求

- 人身損害(慰謝料や逸失利益など):損害および加害者を知った時から5年

- 物的損害(車両の修理費など):損害および加害者を知った時から3年

自賠責保険等への保険金請求:3年

事故後の対応に追われ、あっという間に時間は過ぎてしまいます。気づいた時には時効が成立していた、という最悪の事態を避けるためにも、できるだけ早く弁護士に相談し、法的な手続きを進めることが大切です。

交通死亡事故に関するよくあるご質問(FAQ)

ここでは、ご遺族から寄せられることの多いご質問とその回答をまとめました。

弁護士費用が心配です。弁護士費用特約は使えますか?

弁護士に依頼する際の費用が心配な方も多いかと思います。しかし、多くの場合、「弁護士費用特約」を利用することで、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です 。

弁護士費用特約とは、自動車保険に付帯しているオプションの一つで、交通事故の被害に遭った際に、弁護士への相談料や依頼費用を保険会社が負担してくれる制度です。一般的に、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円までが補償の上限となっており、死亡事故のケースではこの範囲内に収まることがほとんどです 。

この特約は、ご自身が加入していなくても、ご家族(配偶者、同居の親族など)の保険に付帯していれば利用できる場合があります 。まずはご自身やご家族が加入している自動車保険の契約内容をご確認ください。

加害者側から謝罪や香典の申し出がありましたが、どう対応すべきですか?

加害者本人やその家族から、謝罪や香典、見舞金の申し出がある場合があります。ご遺族としては非常に複雑な心境になることでしょう。

対応については慎重な判断が必要です。加害者側の申し出を受け入れることが、示談交渉や刑事裁判において「被害者側は加害者を許している」と解釈され、ご遺族にとって不利な結果につながる可能性もゼロではありません 。一方で、加害者の真摯な謝罪を受け入れることが、ご遺族の心の区切りにつながることもあります。

どのように対応すべきか迷われた場合は、すぐに返答せず、まずは弁護士にご相談ください。ご遺族のお気持ちを最大限に尊重しながら、法的に最善の対応方法をアドバイスします。

示談や裁判には、どのくらいの期間がかかりますか?

解決までにかかる期間は、事案の複雑さによって大きく異なります。

一般的には、加害者の刑事裁判が終了してから示談交渉を開始します 。交渉がスムーズに進めば、そこから半年~1年程度で示談が成立することが多いです 。しかし、過失割合や賠償金額で争いが大きく、交渉が決裂して民事裁判に移行した場合は、解決までに1年以上、場合によっては数年を要することもあります。

どのような書類を準備すればよいですか?

弁護士に相談する際や、その後の手続きを進める上で、以下のような書類が必要となります。わかる範囲で結構ですので、集めておくとその後の手続きがスムーズです。

- 交通事故証明書:事故があったことを公的に証明する書類です。保険金の請求など様々な場面で必要となります。自動車安全運転センターで発行を申請できます 。

- 死亡診断書(死体検案書)

- 葬儀費用の領収書や明細書

- 故人の収入関係資料(源泉徴収票、確定申告書など)

- 戸籍謄本(相続関係を証明するため)

これらの書類の取得方法がわからない場合も、弁護士が丁寧にサポートしますのでご安心ください。

まとめ

最愛のご家族を突然失われたご遺族の悲しみは、計り知れません。その深い悲しみの中で、複雑な法的手続きや専門的な交渉に独りで立ち向かう必要はございません。

交通事故の直後という最も困難な時期にこそ、専門家である弁護士を頼ることが、故人の尊厳を守り、残されたご家族の未来を守るための最も確実な一歩となります。

弁護士は、法的な手続きの代理人であると同時に、ご遺族の精神的な負担を分かち合い、共に戦うパートナーです。保険会社との交渉、証拠の収集、適正な賠償金の請求、そして時には刑事裁判への参加まで、あらゆる局面でご遺族を力強くサポートします。

リンクスは死亡事故の解決実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、死亡事故で適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。