圧迫骨折の後遺症は?ほっておくとどうなる?痛みが取れない場合は?

圧迫骨折は労働能力への影響の証明が大事。

後遺障害8級となり5000万円を獲得した事例をご紹介。

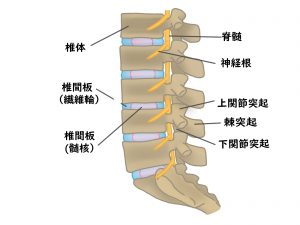

圧迫骨折の後遺症には、脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)の椎体が潰れるように骨折したことにより、脊椎の変形やこれに伴い背中が丸まる、身長が低下するなどの外形の変化、背中や腰に強い痛みが残るなどの神経症状、背中や腰が曲がらなくなる運動機能障害などがあります。

圧迫骨折の後遺症には、脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)の椎体が潰れるように骨折したことにより、脊椎の変形やこれに伴い背中が丸まる、身長が低下するなどの外形の変化、背中や腰に強い痛みが残るなどの神経症状、背中や腰が曲がらなくなる運動機能障害などがあります。

このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に精通した弁護士原田龍一が、圧迫骨折で後遺症が残ったときの後遺障害等級認定のポイントや請求できる損害賠償金の内容などについて詳しく解説します。

その前に、圧迫骨折で適切な補償を受けるために受けるべき治療や検査、治療せずにほっておくとどうなるか、痛みが取れない場合について、説明します。

交通事故の骨折の慰謝料の相場全般については、「交通事故で骨折した人が知っておくべき慰謝料の相場」をご覧ください。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

圧迫骨折で受けるべき治療や検査は?ほっておくとどうなる?

圧迫骨折は、適切に治療やリハビリをすれば、症状の改善が期待できます。「後遺症が残ったらどうしよう」と不安な気持ちになるかもしれませんが、まずは治療に集中しましょう。

治療開始後は画像検査を受けておく

圧迫骨折の治療を開始したら、早期に レントゲン検査やCT検査、MRI検査 などを受けることが大切です。

圧迫骨折の治療を開始したら、早期に レントゲン検査やCT検査、MRI検査 などを受けることが大切です。

これらの画像を撮影することでより適切な治療を受けられるだけでなく、後の 後遺障害認定手続きや損害賠償請求手続きを行う際、これらの画像が重要な証拠になります。

後遺症ができるだけ残らないための治療の注意点

1 まずは安静にする

怪我から間もない急性期に何よりも大切なのが、安静を保つことです。

怪我から間もない急性期に何よりも大切なのが、安静を保つことです。

コルセットなどによる固定を行い、正常に骨がくっつくよう、患部の負担になるような動きを極力避けましょう。最初の1~2週間はとにかく安静を保って患部への負担を減らしてください。横向きで寝るなど、腰や背中に体重がかからない工夫もおすすめです。

2 リハビリも取り入れる

症状が落ち着くと、今度はリハビリを取り入れます。

リハビリでは、安静にしすぎず適度に動いて筋力の低下を防ぐ必要があります。治療やリハビリが続いて精神的にも負担を感じる時期ですが、継続することで、症状が和らいだり、後遺症が残るとしても軽度で抑えられたりする可能性が高まります。

治ったと思ってもほっておかず勝手に通院をやめない

自己判断で勝手に通院・リハビリをやめてしまうと、完治しない可能性があります。また、もし後から症状が再び現れて後遺症が残ったと主張しても、事故との因果関係が証明できなくなる可能性があります。

痛みが取れない場合など後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の手続きを行う

懸命に治療やリハビリを行っても、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺症の補償が十分に受けられるよう、後遺障害等級認定手続きを行います。では、後遺障害等級認定のために何をすべきでしょうか。

1.症状固定の診断を受ける

後遺障害等級認定の手続きを進めるためには、通院先の医師に「症状固定」と診断してもらう必要があります。

後遺障害等級認定の手続きを進めるためには、通院先の医師に「症状固定」と診断してもらう必要があります。

症状固定とは、「これ以上治療を継続しても、今の症状がよくなる見込みがない」状態をいいます。

つまり、後遺障害等級認定は、症状固定と診断された(治療が終了した)段階でスタートします。

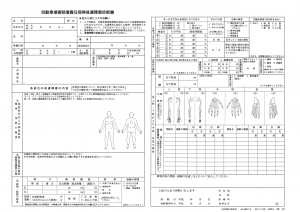

2.医師に後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定の診断を受けたら、医師に 後遺障害診断書 を作成してもらいます。この診断書で、どのような症状が残ったかが明らかになります。後遺障害診断書には、治療の経過や各種検査結果、医師の見解などが書かれていて、後遺障害が認められるか否かを判定する重要な書類となります。

症状固定の診断を受けたら、医師に 後遺障害診断書 を作成してもらいます。この診断書で、どのような症状が残ったかが明らかになります。後遺障害診断書には、治療の経過や各種検査結果、医師の見解などが書かれていて、後遺障害が認められるか否かを判定する重要な書類となります。

3.後遺障害等級認定の申請手続きを行う

後遺障害診断書が準備できたら、後遺障害等級認定の申請手続きへと進みます。申請の方法には、下記の 2つ があり、被害者が自由に選ぶことができます。

| 申請方法 | 自身あるいは依頼した弁護士が直接申請する(被害者請求) | 加害者側の任意保険会社を通じて申請する(事前認定) |

| メリット | 提出資料の確認・被害者に有利な資料の添付ができ、審査対策ができる | 任意保険会社が必要書類を集めてくれるので手間がかからない |

| デメリット | 手間がかかる | 任意保険会社主導で進むので、認定が受けづらくなるリスクがある |

どちらの方法を選択しても審査をする機関は同じですが、 より慎重に、納得の結果を得るためには、被害者請求の手続きを選択する方が良いでしょう。

交通事故で圧迫骨折をした被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。

圧迫骨折で認定される可能性のある後遺障害等級と基準

圧迫骨折により残った後遺症の症状については、「変形障害」「運動障害」「荷重機能障害」「神経症状」で後遺障害認定がなされる可能性があります。

具体的にどのような要件を満たしていれば、圧迫骨折で後遺障害等級に認定されるのか、基準やポイントを確認していきましょう。

圧迫骨折による変形障害で6級・8級・11級

圧迫骨折の後遺症として変形障害が残った場合、 後遺障害6級、8級、11級に認定される可能性があります 。

圧迫骨折の後遺症として変形障害が残った場合、 後遺障害6級、8級、11級に認定される可能性があります 。

変形障害とは、圧迫骨折によって脊柱の変形が起こり、そのまま症状固定となってしまった状態のことです。

圧迫骨折が残っていることが レントゲンやCT、MRIなどの画像検査によって判断できるなら 、後遺障害認定を受けられる可能性が高いです。

よって、事故後はたとえ外傷がなくても整形外科を受診し、早期に画像検査を受けることが大切です。

また、変形が生じていることや角度の程度について、後遺障害診断書に正しく記載してもらいましょう。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの |

|

8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの |

|

11級7号 脊柱に変形を残すもの |

|

圧迫骨折による運動障害で6級・8級

圧迫骨折による運動障害が後遺障害に認定されるためには、ただ運動制限が生じた事実があるだけではなく、 X線写真等で圧迫骨折の存在が確認でき、その程度が運動制限を裏付けるだけのものであるといった他覚的所見が必要 になります。

頚部や胸腰部の可動域制限が存在している場合は、後遺障害診断書に具体的な可動域の値を記載する必要があります。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの | 次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直(可動域が10度以下)したものをいいます。

|

8級2号 脊柱に運動障害を残すもの | 次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(普通の人が曲げることができる角度)の2分の1以下に制限されたものをいいます。

|

圧迫骨折による荷重機能障害で6級・8級

圧迫骨折の後遺症として荷重機能障害が残った場合、 後遺障害6級、8級に認定される可能性があります 。

荷重機能障害とは、圧迫骨折が原因で脊椎の頭や腰を支える機能が弱くなり、硬性補装具が必要になった状態のことをいいます。

荷重機能障害が6級相当・8級相当として認められるには、「荷重機能の障害の原因が明らかに認められる」ことが必要です。

原因が明らかに認められる状態とは、脊椎の圧迫骨折や脱臼、筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存在することを、 X線写真等で確認できること を言います。

| 等級 | 後遺障害 |

| 6級相当 | 頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |

| 8級相当 | 頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |

圧迫骨折による神経症状で12級・14級

圧迫骨折の後遺症として神経症状が残った場合、後遺障害12級、14級に認定される可能性もあります。

圧迫骨折の後遺症として神経症状が残った場合、後遺障害12級、14級に認定される可能性もあります。

ここまで紹介してきた変形障害、運動障害、荷重機能障害の認定基準に該当しなかった場合でも、実際に圧迫骨折によって上肢のしびれや痛み等、何らかの後遺症が残っているのであれば、神経症状として評価される可能性があります。

自賠責保険が定めている神経症状の後遺障害等級の認定基準は以下のとおりです。

圧迫骨折による神経症状で後遺障害等級の認定を受ける際は、他覚所見の有無と現実に生じている障害の程度から、総合的に考慮して検討が行われるケースが多いでしょう。

| 等級 | 後遺障害 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

圧迫骨折で後遺障害が残った場合の補償

圧迫骨折が完治せず後遺症が残ってしまい、その後遺症について 後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を入通院慰謝料とは別に請求 できます。

後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級によって決まります。

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料相場額は以下のとおりです。

圧迫骨折による後遺障害慰謝料

| 等級 | 後遺障害慰謝料 |

| 6級(相当等級含む) | 1,180万円 |

| 8級(相当等級含む) | 830万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

なお、 請求相手となる保険会社の計算基準を用いると、後遺障害慰謝料は上記の金額よりも大幅に低くなることが多いです。

保険会社から上記の表よりも低い金額を提示されたら、弁護士に相談・依頼して増額交渉することをおすすめします。

圧迫骨折の後遺障害逸失利益

圧迫骨折による後遺障害等級が認定された場合には、逸失利益を請求できる可能性があります。

逸失利益とは、 後遺障害の影響による将来的な減収に対する補償 のことです。

逸失利益の計算式

逸失利益の金額は、以下の式を用いて計算します。

逸失利益= 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

- 基礎収入: 計算の基礎となる被害者の年収。事故前の収入や平均賃金をもとに算出する。

- 労働能力喪失率: 後遺障害によって失われた労働能力の割合。

- 労働能力喪失期間: 労働能力が喪失する期間。原則67歳まで働くことを前提にして算出。

- ライプニッツ係数: 一括で逸失利益を受け取ることで発生する利益を控除する係数。

労働能力喪失率

逸失利益を計算するための項目の一つである労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級ごとに目安が定められています。

具体的な後遺障害等級ごとの労働能力喪失率の目安は以下の表のとおりです。

| 等級 | 労働能力喪失率 |

| 6級(相当等級含む) | 67% |

| 8級(相当等級含む) | 45% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

交通事故による圧迫骨折について後遺障害等級認定された場合、逸失利益の金額が保険会社と争点になるケースが多いです。

圧迫骨折で変形障害が認定されると、保険会社から 「脊柱が変形しているだけで体の動きや痛みによる影響があるわけではなく、労働能力喪失はない(少ない)。したがって、逸失利益はない(減額すべき)」 と主張されるケースがあります。

実際に後遺障害8級が認定されたにも関わらず、提示された金額に納得がいかず、当事務所に相談に来られた方の解決事例を紹介します。

圧迫骨折で後遺障害8級が認められ5000万円の損害賠償金を獲得した事例

①事故の内容

- 事故態様: 助手席に同乗中、運転手がホワイトアウト現象によって前が見えなくなり、対向車線にはみ出して対向車と正面衝突したという事例です。

- お怪我の内容: 今回の事故によって第9、10、12胸椎圧迫骨折、第1,2腰椎圧迫骨折及び外傷性小腸損傷と診断されました。

- 後遺障害等級: 第9、10、12胸椎、第1、2腰椎の変形障害→「せき柱に中程度の変形を残すもの」別表第二第8級相当と認定されました。

②相談のきっかけ

相手保険会社から示談金額の提示が低いとの懸念

保険会社の提示金額

<内訳>

- けがの慰謝料70万円

- 後遺障害逸失利益 419万円

- 後遺障害逸失利益 400万円

合計約890万円の提示がありましたが、提示金額が低いのではないかと不安になり当事務所に相談に来られました。

③リンクスの弁護士のアドバイス

相手保険会社からの提示はほとんど自賠責基準で適正な賠償金とはいえない金額でしたので、慰謝料や逸失利益の部分の大幅な増額が見込めることを説明しました。

相手保険会社からの提示はほとんど自賠責基準で適正な賠償金とはいえない金額でしたので、慰謝料や逸失利益の部分の大幅な増額が見込めることを説明しました。

④リンクスの弁護士の活躍ポイント

逸失利益の主張

基礎収入について

交渉開始当初、相手保険会社は基礎収入を女性の平均賃金で算定してきました。しかし、被害者は専門職を志望しており、専門学校にも通学していたことからその職業の平均年収での算定を主張しました。

その際、被害者が専門学校に在籍していたことの立証資料を取り付けたり、卒業後の進路等も調査したりして、今回の事故がなければ、被害者は専門職に就けていたことを丁寧に立証しました。

労働能力喪失率・喪失期間について

被害者の実態と今後も後遺障害を抱えて業務に従事しなければならない事情を丁寧に立証しました。

被害者は事故前から服飾品販売店にて商品の補修・メンテナンスに従事していましたが、事故前までスムーズに行えていた業務が後遺障害による痛みでできなくなってしまったり、同僚の手を煩わせて助けを得ないと遂行できなくなってしまったりという事情がありましたので、実態を被害者から詳細に聴取し、相手保険会社へ主張しました。

具体的には、

- 商品がたくさん入った段ボール等の重量物はもちろん、軽くてもサイズの大きいものは腰背部の痛みが更に強くなり持ち運ぶことができないので、同僚の作業の手を止めて代わりに運んでもらっていること。

- フルタイムで出勤すると翌日腰背部の痛みで起き上がることも難しくなるため、被害者のみの特例で通常のシフトを変更して対応してもらっていること。

- 上記のような配慮をしてもらっているにも関わらず作業内容によっては痛みが強くなるため、痛み止めを服用して何とか業務に従事していること。

- 痛みが強いときはコルセットを着用しているが、着用部が暑く、汗をかき、汗疹ができてしまうという二次的な支障もあること。

⑤解決結果

最終的、基礎収入は専門職に就けたことを前提とした金額で算定され、労働能力喪失期間も8級所定の全期間を認めさせることができ、5000万円で示談締結をすることができました。特に逸失利益については基礎収入や労働能力喪失率・喪失期間の交渉を重ねた結果、当初の約400万円から約4000万円という10倍の増額に成功しました。

<内訳>

- けがの慰謝料約150万円

- 後遺障害慰謝料約750万円

- 後遺障害逸失利益 約4100万円

圧迫骨折で後遺症が残った場合に弁護士に相談・依頼するメリット

圧迫骨折で後遺症が残ったら、一度弁護士に相談 することをおすすめします。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られるためです。

理由①:弁護士が示談交渉をすれば、損害賠償金の増額が見込める

保険会社が提示する慰謝料・逸失利益の金額は、不当に減額された金額であることです。

弁護士が交渉をすることで、 後遺障害慰謝料 や 入通院慰謝料、逸失利益の金額が 大幅に増額されるからです。

理由②:適切な後遺障害等級が認定されやすくなる

弁護士に相談・依頼することで適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

弁護士に相談・依頼することで適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

圧迫骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などの費目を損害賠償金として請求できるようになります。

しかし、適切な後遺障害等級が認定されるには、認定基準を正確に把握した上でその認定基準を満たすことを立証するための資料収集・作成が必要です。

当事務所では、顧問医と連携をとり、法的観点だけでなく、 医学的観点 からもアドバイスを行い、申請に際して万全の準備を整えます。

「圧迫骨折の後遺症が残りそうだけど、どうしていいのかわからない」。そんなお悩みのある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

事故の被害者の方が、それ以上に苦しい思いをされることがないよう、後遺障害等級認定だけでなく、示談金の交渉や裁判など、トータルでサポートいたします。

法律事務所リンクスは圧迫骨折による後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの圧迫骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、圧迫骨折の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。