交通事故で骨折した人が知っておくべきこと~入院期間・全治月と慰謝料

保険会社・警察・病院対応でもう悩まない。

骨折治療に専念して慰謝料もきちんともらう。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

交通事故で骨折させられた場合の損害賠償~入院期間の平均と入通院慰謝料

交通事故で骨折させられた場合、入院期間や骨折が治癒するまでの期間、後遺症の有無が心配であるのと同時に、損害賠償や慰謝料としてもらえる金額や、これからどのように進めていけばよいのかといったことも不安になることが多いと思います。

交通事故で骨折させられた場合、入院期間や骨折が治癒するまでの期間、後遺症の有無が心配であるのと同時に、損害賠償や慰謝料としてもらえる金額や、これからどのように進めていけばよいのかといったことも不安になることが多いと思います。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折した人が知っておくべきことのすべてをわかりやすくご説明していきますが、最初に大枠をご説明させて頂きます。

労災で骨折した場合には、「労災で骨折!見舞金はいくらもらえる?慰謝料の金額や後遺症は?」をご覧ください。

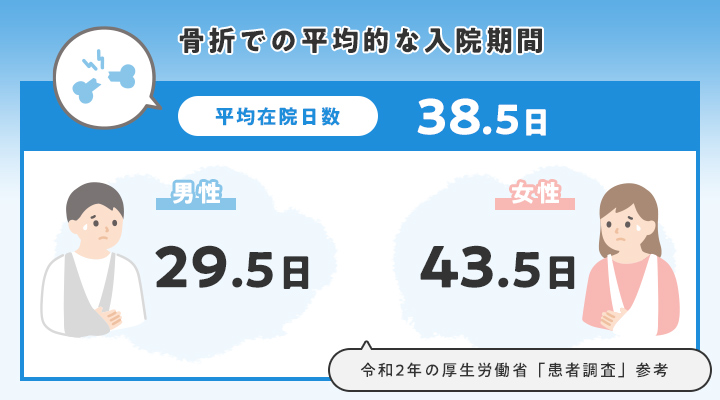

骨折での入院期間の平均

交通事故による骨折での入院期間は、骨折の部位、重症度、治療法(保存的か手術か)、手術の内容、患者さんの年齢や合併症の有無、リハビリの進捗状況など、多くの要因によって大きく変動します。

厚生労働省の「患者調査」によると、骨折による平均在院日数は、令和2年(2020年)調査で38.5日で、男性は平均29.5日、女性は平均43.5日となっており、女性の方が男性に比べて退院までの平均在院日数(入院期間)は長くなる傾向があるようです。

また、令和5年(2023年)調査では35.4日と短くなりましたが、高齢になるほど入院期間が長くなる傾向があり、例えば65歳以上では平均42.0日程度です。

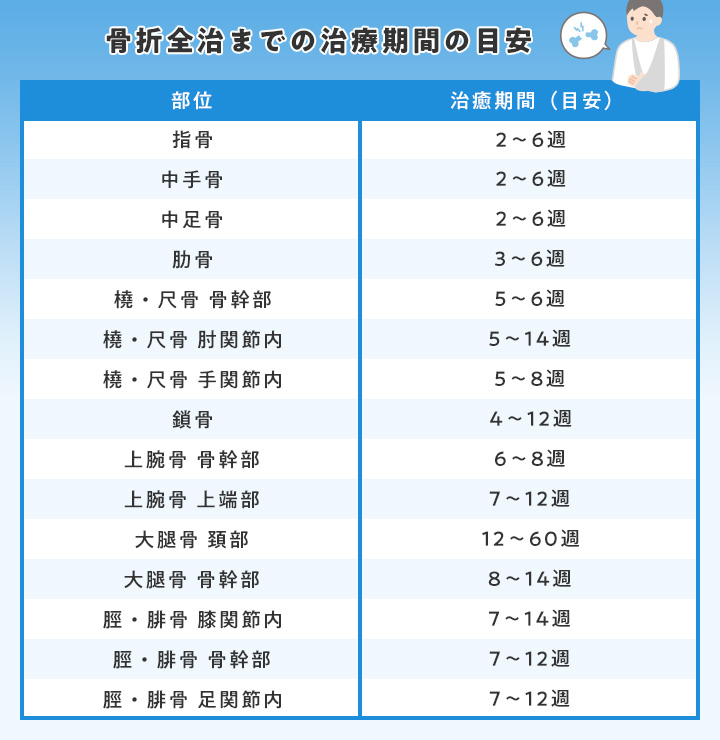

骨折の部位別の全治までの期間~全治1ヶ月、全治2ヶ月、全治3ヶ月、全治4ヶ月、全治5ヶ月、全治6ヶ月

交通事故で骨折が全治するまでの期間は、部位ごとに次のとおりとされています。

病院での骨折の治療が終了した後に慰謝料等の受け取るための示談交渉がスタートします。ただし、後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けた後に示談交渉をします。

骨折のような重傷の事故の場合、交通事故発生から示談の成立までには、早くても半年程度、遅ければ2年近くかかります。その間も、適切な慰謝料を受け取るためには、時期ごとに対応すべき多くのポイントがあり、注意が必要です。

交通事故で骨折した場合の慰謝料の目安

交通事故の慰謝料は、通院のみで完治した場合は全治1ヶ月~6ヶ月で28万円~116万円、入院した場合には何かしらの後遺症が残ることが多いため後遺障害14級~1級で110万円~2800万円となります。

交通事故で骨折した場合の入通院慰謝料の目安

交通事故で骨折した場合の入通院慰謝料は、入通院の期間に応じて変わります。

具体的には、下記の入院期間と通院期間の交わる部分の金額を計算することになります。

| 入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 |

| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 |

| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 |

| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 |

| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 |

| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 |

| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 |

この表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている傷害慰謝料の算定表の別表Ⅰになります。

交通事故で骨折した場合の後遺障害慰謝料の目安

交通事故で骨折して後遺障害が残った場合の後遺障害等級ごとの慰謝料は次のとおりです。

弁護士に依頼した場合には弁護士基準の後遺障害慰謝料が支払われることになりますが、ご自身で保険会社と交渉している場合には、自賠責基準かそれよりも若干増額した程度の金額の提案しかされないことが多いです。

交通事故で骨折した被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。

骨折した場合の保険会社への正しい対処法について約6分の動画で確認したい方はコチラ

交通事故で起きる骨折の種類と後遺症~複雑骨折・開放骨折・単純骨折

開放骨折(複雑骨折)

折れた骨が皮膚を突き破って体外に露出しているか、あるいは創部(きず)から骨折部が確認できる状態の骨折です 。一般的に「複雑骨折」という言葉は、この開放骨折を指すことが多いです。

手足の関節の開放骨折(複雑骨折)

手や足などの関節付近を開放骨折や複雑骨折した場合、関節の可動域制限(機能障害)が残る可能性が高いです。

その場合、怪我をしていない側の関節の可動域と比較して、2分の1以下しか曲がらない場合には後遺障害10級、4分の3以下しか曲がらない場合には後遺障害12級が認定される可能性が高いです。

手首を開放骨折した場合については「手首骨折の後遺症は?全治何か月で痛みはいつまで?リハビリやギプス期間は?」、足首を開放骨折した場合については「足首骨折で歩けるまでどのくらい?松葉杖いつまで?入院ギプス全治期間は?」をご覧ください。

大腿骨・脛骨・腓骨の開放骨折(複雑骨折)

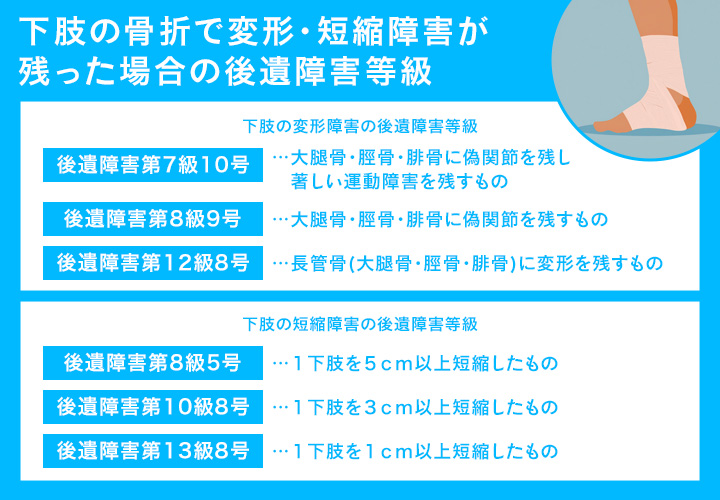

大腿骨や脛骨・腓骨の開放骨折の場合、変形障害や偽関節、短縮障害といった後遺障害が残ることが多いです。

変形障害とは骨折した骨が正しい位置で癒合せずに変形が残った状態、偽関節とは骨折した部分の骨が完全に癒合せず、関節のように動いてしまう状態、短縮障害は骨が短くなった状態であり、後遺障害等級はそれぞれ次のとおりとなります。

大腿骨を開放骨折した場合については「大腿骨骨折の後遺症や等級は?手術後歩けるまでのリハビリや入院期間は?」、脛骨腓骨を開放骨折した場合については「脛骨腓骨骨折の後遺症は?手術後歩けるまでのリハビリや入院期間は?」をご覧ください。

閉鎖骨折(単純骨折)

骨は折れていますが、皮膚は損傷されておらず、骨折部が体外に露出していない状態の骨折です。

開放骨折に比べると回復しやすいと考えられています。

粉砕骨折

骨が3つ以上の多数の骨片に砕けてしまった状態の骨折です 。骨片が広範囲に散らばることもあり、治療が複雑で治癒にも時間がかかる傾向があります。

粉砕骨折について詳しくは「粉砕骨折の後遺症は?全治何ヶ月?治療で治らない?歩けるまでや入院期間は?」をご覧ください。

剥離骨折

筋肉や靭帯が骨に付着している部分で、急激な筋収縮や強い牽引力がかかることにより、骨の一部が引き剥がされるように折れる骨折です。関節周辺に多く発生します。初期症状が捻挫と似ていて軽微な場合もあり、診断が遅れることもあるため注意が必要です。

圧迫骨折

主に脊椎(背骨)に発生し、椎体(ついたい)と呼ばれる部分が上下からの力で押しつぶされるように折れる骨折です。骨粗鬆症などで骨が弱くなっていると、比較的軽微な力でも生じることがあります。

圧迫骨折について詳しくは「圧迫骨折の後遺症は?腰椎圧迫骨折の痛みや症状はどれくらいで治る?」をご覧ください。

骨折の診断と治療法

交通事故による骨折の治療は、正確な診断に基づいて、骨折の種類、部位、程度、そして患者さん自身の状態を総合的に考慮して決定されます。ここでは、診断から治療、入院に至るまでの一般的な流れと、関連する医学的知識を解説します。

診断方法

骨折の診断は、主に画像検査によって行われます。

- レントゲン(X線)検査: 骨折診断の基本となる検査です。多くの骨折はレントゲンで確認できますが、微細なひび割れ(不全骨折)や、骨が重なっている部位の骨折、特定の種類の骨折(疲労骨折など)は見逃されることもあります。

- CT(コンピュータ断層撮影)検査: レントゲンよりも詳細な骨の断層画像が得られ、複雑な骨折の形態、骨片のずれ(転位)の程度などを立体的に把握するのに優れています。手術計画を立てる際にも重要な情報を提供します。撮影時間が短く、MRIに比べて費用も比較的安いですが、放射線被曝があります。

- MRI(磁気共鳴画像)検査: 骨だけでなく、周囲の軟部組織(筋肉、靭帯、神経、椎間板など)の状態を詳細に評価できる検査です。レントゲンでは写らない骨挫傷(骨の内部の微細な損傷や出血)や、ごく初期の疲労骨折(不顕性骨折)の診断に非常に有用です。また、造影剤を使用せずに炎症の有無や骨折の新旧(新しい骨折か古い骨折か)を判別することも可能です。ただし、検査時間が長く、費用も高めです。

これらの検査を、症状や骨折が疑われる部位に応じて使い分け、正確な診断が行われます。

治療法の選択:保存療法と手術療法

骨折の治療法は、大きく「保存療法」と「手術療法」に分けられます。どちらを選択するかは、骨折の種類、部位、骨のずれの程度、患者さんの年齢や活動レベル、全身状態などを総合的に判断して決定されます。

保存療法

手術を行わずに、ギプスや副木(シーネ)、装具などを用いて骨折部を固定し、骨が自然に癒合するのを待つ治療法です。

- 適応: 骨のずれ(転位)がないか、あってもごく軽微で、整復(骨を正しい位置に戻すこと)後に安定した固定が得られる場合が主な対象です。

- メリット: 手術に伴うリスク(感染、麻酔の合併症など)を避けられます。

- デメリット: 固定期間が長くなることがあり、関節拘縮(関節が硬くなること)や筋力低下を招きやすい場合があります。また、骨折のずれが大きい場合や不安定な場合は、変形治癒(骨が曲がったままくっつく)や偽関節(骨がくっつかない)のリスクがあります。

手術療法

手術によって骨折部を直接整復し、金属製のプレート、スクリュー、髄内釘(ずいないてい)、ワイヤーなどを用いて内固定したり、創外固定器で体外から固定したりする方法です。

適応

- 開放骨折(皮膚を破って骨が露出している骨折)

- 骨のずれ(転位)が大きい、または不安定な骨折

- 関節内骨折(関節面に骨折が及んでいる場合)

- 複数の骨が折れている多発骨折

- 神経や血管の損傷を伴う骨折

- 保存療法では良好な治癒が期待できない、または早期の離床・社会復帰を目指す場合

主な手術方法:

- 観血的整復内固定術 (Open Reduction and Internal Fixation: ORIF): 皮膚を切開して骨折部を露出し、直接骨片を正しい位置に戻し(整復)、プレート、スクリュー、ワイヤーなどで固定します。

- 髄内釘固定術 (Intramedullary Nailing): 大腿骨や脛骨、上腕骨といった長い骨の骨幹部(骨の中央部分)骨折に対して行われることが多く、骨の中心の空洞(骨髄腔)に金属製の太い釘(ロッド)を挿入して骨を内側から支えて固定します。強固な固定が得られ、早期からの体重負荷や関節運動が可能になることが多いです。

- 創外固定術 (External Fixation): 重度の開放骨折や粉砕骨折、感染のリスクが高い場合などに、骨折部から離れた位置の皮膚を通して骨にピンやワイヤーを刺入し、体外の金属製のフレームで骨折部を固定します。汚染された創部の処置を優先したり、全身状態が安定するまでの一時的な固定として用いられたりすることもあります。

- 人工関節置換術 (Arthroplasty): 関節部分の骨折が非常に複雑で修復が困難な場合や、骨頭壊死(骨への血流が途絶えて骨組織が死んでしまうこと)のリスクが高い場合、高齢者の大腿骨頚部骨折などで、損傷した関節を金属やセラミック、ポリエチレンなどでできた人工関節に置き換える手術です。肩関節では、腱板機能が低下した高齢者の上腕骨近位端骨折に対し、リバース型人工肩関節置換術(RSA)が選択されることもあります。

メリット: 正確な整復と強固な固定により、骨癒合を促進し、変形治癒や偽関節のリスクを低減できます。早期からのリハビリテーションが可能となり、入院期間の短縮や早期社会復帰が期待できます。

デメリット: 手術に伴う一般的なリスク(感染、出血、麻酔合併症、血栓症など)があります。また、体内に金属物を留置するため、後日抜去手術が必要になる場合もあります。

治療法の選択は、医師が患者さんの状態を総合的に評価し、それぞれの治療法の利点と欠点を十分に説明した上で、患者さんの意向も尊重しながら決定されます。

交通事故による骨折が完治しなかった場合と症状固定

交通事故による骨折の治療がある程度進むと、「症状固定」という言葉を耳にすることがあります。これは、医学的にも法律的(損害賠償請求の観点から)にも非常に重要な概念であり、治療の進め方やその後の補償請求に大きな影響を与えます。

症状固定の定義

症状固定とは、医学的に「これ以上治療を継続しても、その症状の改善が期待できなくなった状態」を指します。完全に症状がなくなった状態(治癒)とは異なり、何らかの症状が残存している場合でも、医学的に見てそれ以上の回復が見込めないと判断された時点が症状固定となります。

誰が判断するのか

症状固定の判断は、原則として治療を担当している医師が、医学的な観点から行います。しかし、実際には、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切る目的で、早期に症状固定とするよう促されるケースも少なくありません。

被害者としては、まだ治療による改善の余地があると感じる場合や、医師が時期尚早と考えているにもかかわらず保険会社から症状固定を打診された場合は、安易に同意せず、主治医と十分に相談し、必要であれば弁護士などの専門家にも意見を求めることが重要です。

最終的な判断は医学的知見に基づくべきであり、保険会社の都合で決められるべきではありません。

治療費の扱いへの影響

症状固定と診断されると、原則として、それ以降の治療費は交通事故の損害賠償の対象とはならなくなります。これは、症状固定後の治療は「症状の改善を目的とした治療」ではなく、「症状の維持や悪化防止、痛みの緩和などを目的とした対症療法」と見なされるためです。

その後の損害賠償請求への影響

症状固定は、損害賠償請求のプロセスにおいて、以下のような重要な意味を持ちます。

- 後遺障害認定の開始点: 症状固定後に残存した症状が「後遺障害」に該当するかどうかの判断(後遺障害等級認定)の手続きを開始する前提となります。後遺障害が認定されれば、別途、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

- 入通院慰謝料・休業損害の算定終了点: 事故による傷害そのものに対する慰謝料(入通院慰謝料)や、治療期間中の休業損害の算定は、原則として症状固定日までとなります。

- 損害賠償請求権の時効の起算点: 後遺障害に関する損害賠償請求権の消滅時効は、原則として症状固定日の翌日から進行を開始します。

症状固定の時期については、ご自身の症状の状況、今後の治療方針、そして後遺障害認定の可能性などを総合的に考慮し、主治医とよく相談することが不可欠です。保険会社から一方的に症状固定を告げられた場合でも、納得がいかなければ安易に同意せず、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。この「症状固定」という節目を適切に迎えることが、正当な補償を得るための重要なステップとなります。

交通事故による骨折と後遺症・後遺障害

交通事故による骨折の治療を継続しても、残念ながら完治せず、後遺症が残ってしまうことがあります。このような場合、後遺症が「後遺障害」として認定されると、入通院慰謝料とは別に、後遺障害に対する慰謝料や将来の収入減に対する補償(後遺障害逸失利益)を請求することができます。

後遺障害とは、交通事故による傷害が原因で、治療を続けても医学的にこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になった後も残存する、精神的または身体的な毀損状態(機能障害、神経症状、変形など)のことであり、自賠責保険によって「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。

交通事故による骨折で後遺症が残った場合の後遺障害について詳しくは「交通事故による骨折の後遺症の種類は?後遺障害認定されない痛みやしびれがある?」をご覧ください。

交通事故で骨折させられた場合の損害賠償のよくある7つの悩みと解決策

交通事故での骨折で、特に入院することになった場合には、治療費の支払方法や休業補償の受け取り方といった保険会社対応、事故の警察への届出や事故状況の説明といった警察対応をはじめ、どうすればよいか分からないことだらけだと思います。

以下では、入院することになった被害者の方が、事故後の対応で悩まれる点から順にご説明させて頂きますが、入院する必要がなかった被害者の方の場合にも必要な情報が含まれていますので、是非ご覧頂ければと思います。

事故後の対応でよく聞く悩みは次の7つなので、順次ご説明します(悩みをクリック/タップして頂ければ、そのご説明まで移動します。)。

- 治療費の支払に健康保険や労災を利用するか

- 労災の休業補償を受け取るか

- 警察で人身事故にするにはどうすればよいか

- 骨折で後遺症が残った場合に後遺障害等級を獲得するにはどうすればよいか

- 骨折した場合の慰謝料や示談金はどうなるか

- 骨折の後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益はどうなるか

- 弁護士への相談や弁護士費用はどうすればよいか

1 交通事故による骨折の治療費の支払に健康保険や労災を利用するか

治療費については、保険会社から健康保険(仕事中または通勤中の事故であれば労災)を使用してくれないかと言われることがあります。

治療費については、保険会社から健康保険(仕事中または通勤中の事故であれば労災)を使用してくれないかと言われることがあります。

その理由は、健康保険や労災などの社会保険を使用してもらった方が治療費が安くなるため、保険会社の支払う額が減るからです。

このような場合、なぜ自分の保険を使用しなければならないのか戸惑いを感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、結論から言えば、健康保険や労災を使用して頂いて構いませんし、使用した方が得になる場合があります。

例えば、事故についてお客様にも落ち度(過失)があるという場合には、健康保険や労災を使用した方が得になります。

というのは、仮に、健康保険や労災を使わずに、保険会社に治療費の全額を支払ってもらった場合、治療費が社会保険を使わない自由診療になって高額になり、その分被害者が損することになるからです。

詳しく説明しますと、本来保険会社が支払うべきは加害者の過失分の治療費のみで、被害者の過失分の治療費は立て替えているにすぎません。

したがって、示談する際の慰謝料から被害者の過失分の治療費は差し引かれることになりますが、社会保険を使わない自由診療だと治療費が高額になるため、差し引かれる額も高額になります。

その結果、被害者が示談の際に受け取る慰謝料が少なくなり、損することになるのです。

このような場合には、健康保険や労災といった社会保険を利用して治療費を節約することをお勧めします。

治療費の支払方法でお悩みの場合には、交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めします。

リンクスでは入院先の病院への無料出張相談も実施しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

2 交通事故で骨折した場合に労災の休業補償を受け取るか

保険会社は、労災が利用できる場合、休業補償についても労災を使用するよう求めてくることがあります。

保険会社は、労災が利用できる場合、休業補償についても労災を使用するよう求めてくることがあります。

労災で骨折した場合、労働基準監督署から、休業補償として休業(補償)給付(給付基礎日額の6割)が支払われます。また、休業特別支給金(給付基礎日額の2割)も支払われます。

休業補償は、仕事に復帰するまで支払われるのが原則ですが、骨が癒合して必要なリハビリも完了した場合には打ち切られることもあります。なお、会社を退職したということで打ち切りにあうことはありません。

被害者となったお客様としては、ただでさえ事故による休業で会社に迷惑をかけているのに、労災を使用することには抵抗を感じられるかもしれませんが、休業補償についても労災を使用した方が得になりますので、保険会社から言われなくても労災を利用した方がよいです。

その理由は次の2つです。

- 労災を使用した方が休業補償の額で2割分得する可能性がある。

- 労災の方が休業期間を長く見てくれる可能性が高く安心である。

① 労災を使用した方が休業補償の額で2割分得

労災を使用した場合、60%分の休業(補償)給付と20%分の特別支給金が支給される上に、保険会社から40%分の休業補償を受け取ることができますので、120%分の休業補償を受け取ることができます。

労災を使用した場合、60%分の休業(補償)給付と20%分の特別支給金が支給される上に、保険会社から40%分の休業補償を受け取ることができますので、120%分の休業補償を受け取ることができます。

これは2割分の特別支給金が法的には休業補償に当たらないため、保険会社が被害者に10割分の休業補償を受け取らせるには、4割分の休業補償を補填しなければならないことによるものです。

② 労災を使用した方が休業期間が長い

保険会社から10割分の休業補償を受け取る場合、いつ打ち切られるか分からないのでとても不安です。

これに対して、労災は医師に休業の必要性について意見を聞きながら休業補償の打ち切りを決めますので、お客様と医師がしっかりコミュニケーションを取っていれば、突然休業補償を打ち切られるということはまずありません。

職場復帰が順調に行かないということもありますので、休業期間を長く認める傾向にある労災を使用しておいた方が安心です。

労災を使用するかどうかでお悩みの場合には、交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めします。

リンクスでは入院先の病院への無料出張相談も実施しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

3 交通事故による骨折を人身事故にするにはどうすればよいか

交通事故で骨折した場合、人身事故にするのが普通です。人身事故にするには、警察に診断書を提出する必要があります。

交通事故で骨折した場合、人身事故にするのが普通です。人身事故にするには、警察に診断書を提出する必要があります。

警察はお客様や病院から診断書の提出を受けた場合、お客様の症状が落ち着いた段階で事故状況について確認を求めてきます。

警察による事故状況の確認は、退院してからの場合もありますが、入院が長引いた場合には入院先に訪ねてくる場合もあります。

この場合、警察は既に事故現場の実況見分を済ませ、加害者からある程度は事故状況を聞き取っています。

被害者としては、事故状況について記憶にない場合もあれば、確信を持てない場合もあると思いますが、警察の説明に納得できない場合には、はっきりと否定する必要がありますし、自分の納得していない内容が書かれている供述調書への署名捺印を拒否しなければなりません。

そうしなければ、お客様の過失が大きいのものと扱われ、示談金が少なくなってしまう可能性があります。

警察への対応にお悩みの場合には、交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めします。

リンクスでは無料電話相談も実施しておりますので、入院中でも遠慮なくお問い合わせください。

4 交通事故による骨折で後遺症が残った場合の後遺障害等級獲得法

後遺障害を獲得するには適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが大事になります。

後遺障害を獲得するには適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが大事になります。

しかし、医師が適切な後遺障害診断書を作成してくれるとは限りませんので注意が必要です。

確かに、医師は治療の専門家であり、怪我を治すことは一生懸命してくれます。

しかし、医師としては、症状がよくなってほしいと考えて治療しているのですから、後遺障害診断書に重い症状が残っていると書きたいとは思わないでしょう。

特に、レントゲン上で骨折がくっついている場合には、症状もよくなっていると書いてしまいがちですし、このような場合には重い後遺障害の認定が難しくなるのは言うまでもありません。

また、後遺障害診断書の作成に熱心な医師であっても、後遺障害診断書に必要な検査が漏れているといような「書くべきことが書かれていない」ことがあったり、症状が十分改善していないのに軽快したと書くというような「書くべきでないことが書かれてしまう」ということもよくあるのが現実です。

このようなことが起きないようにするために、後遺障害に詳しい弁護士のアドバイスを受けておく必要がありますし、それは早ければ早い方がよいです。

というのは、いざ後遺障害診断書が作成されてしまった場合、その診断書を修正してもらうのは至難の業ですし、治療の終了が近づけば近づくほど、必要な検査を受ける時間的余裕がなくなってしまうからです。

リンクスでは後遺障害診断書のガイドを作成してお渡しすることで、適切な後遺障害診断書を作成してもらえるようサポートしております。

次の身体図でお客様が骨折された部位をクリック/タップして頂ければ、リンクスの解決事例を確認することができます。(スマホの方はこちらをクリックして一覧メニューから部位を選んでご覧ください。)。

5 交通事故で骨折した場合の慰謝料・示談金の相場

交通事故で骨折した場合の慰謝料・示談金には3つの基準がある

保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額(弁護士基準)です。

日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。

ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。

自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。

保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。

骨折の場合の交通事故慰謝料相場

交通事故による骨折の慰謝料は、大きく分けて入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

自賠責基準での入通院慰謝料

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたり日額4,300円(※2020年3月以前の交通事故については4,200円)、計算方法は以下の通りで、2つの計算を行い金額の少ない方が入通院慰謝料として採用されます。

- 通院期間×日額4,300円

- 実入通院日数x日額4,300円x2

任意保険基準と弁護士基準の場合は、自賠責基準とは異なり、実入通院日数に関わらず通院期間・入院期間によって相場が決まっています。

保険会社基準での入通院慰謝料

保険会社基準は、各保険会社によって支払う慰謝料額が異なるため、相場は確定していません。

しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。

この場合に持ち出されるのが任意保険基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。

任意保険基準は自賠責基準よりは少し高く、弁護士基準に比べれば、とても低い金額に設定されていることが。

弁護士基準での入通院慰謝料

裁判基準では、入院期間、通院期間によって慰謝料が支払われます。裁判基準による入通院慰謝料は以下の通りです。

| 入院期間 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院期間 | 53 | 101 | 145 | 184 | 244 | |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 252 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 260 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 267 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 273 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 282 |

裁判基準による入通院慰謝料は日弁連交通事故相談センターが刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている入通院慰謝料基準が参考になります。

赤い本の中で、入通院慰謝料は重傷用の別表Ⅰ、むち打ち症・打撲・ねん挫など軽症用の別表Ⅱの2種類の基準が用意されていますが、骨折の場合は別表Ⅰを使用します。同じ入院期間・通院期間なら、別表Ⅰの方が、別表Ⅱに比べて金額感は高めに設定されています。

骨折に対する治療が入院のみの場合は、入院期間に対応する一番上の行の月数に対応する金額となります。通院のみの場合は、通院期間に対応する一番左の列の月数に対応する金額となります。

裁判基準は弁護士基準とも呼ばれ、過去の裁判などで認められた金額などをふまえて設定された高額な慰謝料算定基準で、自賠責基準と比較すると慰謝料の額に大きな差が生じます。

交通事故による骨折で通院日数が少ないとされる日数は?

交通事故の骨折後に入院し、退院後は自宅から病院へ通院して治療を継続することがあります。また、入院が必要のない軽症の骨折の場合は、通院のみでの治療となります。

では、通院期間に対して、どのくらいの通院日数だと少ないと判断されてしまうことがあるのでしょうか。

個々の症状によって異なりますが、月平均の通院日数が10日未満の場合、通院日数が少ないとされてしまうことがあります。

月平均10日未満はあくまで平均値です。交通事故で骨折した場合、骨折した直後は通院日数が多く、治療が終了に近づく徐々に通院日数が少なくなっていくことが多いと言われています。

また主治医が、通院が必要であると診断しているにも関わらず、通院の頻度を自己判断で減らしたり、怠ったりすると、通院日数が少ないと判断される可能性があります。

通院日数の不足は、最終的に獲得できる慰謝料の減少につながります。骨折した部位の痛みや動作の問題が少なくなってきたとしても、自己判断で通院を止めてしまうことは絶対に避けてください。主治医の診断と、後遺障害が認められる可能性がある場合は弁護士にも相談の上、後遺障害慰謝料の請求も考慮に入れて通院するようにしてください。

6 骨折による後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益はどうなるか

後遺障害の補償には後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2種類の補償があります。

交通事故による骨折の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。これも後遺障害等級によって決まりますので、後遺障害等級が高くなればなるほど、後遺障害慰謝料は高額になります。

後遺傷害の補償にも、慰謝料と同じく3つの基準があります。

| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 裁判基準 |

|---|---|---|---|

| 後遺障害1級 | 1,150万円(要介護1,650万円) | 1,600万円 | 2,800万円 |

| 後遺障害2級 | 998万円(要介護1,203万円) | 1,300万円 | 2,370万円 |

| 後遺障害3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |

| 後遺障害4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |

| 後遺障害5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |

| 後遺障害6級 | 512万円 | 600万円 | 1,670万円 |

| 後遺障害7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |

| 後遺障害8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

| 後遺障害9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |

| 後遺障害10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

| 後遺障害11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |

| 後遺障害12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

| 後遺障害13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |

| 後遺障害14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

後遺障害慰謝料の自賠責基準と裁判基準に以上のとおりかなりの差がありますので、保険会社の提示額が裁判基準になっているかをチェックすることが不可欠です。

後遺障害等級別の後遺障害慰謝料について詳しくお知りになりたい方は、表の等級の欄をクリック/タップしてください。

交通事故による骨折の後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。後遺障害等級に応じて、次の3つの数字を掛け合わせて補償額を決めることになりますが、保険会社は、労働能力喪失割合や労働能力喪失期間を低く見積もることが多く、満額で計算していることはまずありません。

- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)

- 後遺障害等級に対応する労働能力喪失の割合

- 後遺障害が影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)

後遺障害等級ごとの労働能力喪失割合は次の表のとおりです。

後遺障害等級別の後遺障害逸失利益について詳しくお知りになりたい方は、下記の表の等級の欄をクリック/タップしてください。

| 後遺障害等級 | 割合 |

|---|---|

| 後遺障害等級1級 | 100% |

| 後遺障害等級2級 | 100% |

| 後遺障害等級3級 | 100% |

| 後遺障害等級4級 | 92% |

| 後遺障害等級5級 | 79% |

| 後遺障害等級6級 | 67% |

| 後遺障害等級7級 | 56% |

| 後遺障害等級8級 | 45% |

| 後遺障害等級9級 | 35% |

| 後遺障害等級10級 | 27% |

| 後遺障害等級11級 | 20% |

| 後遺障害等級12級 | 14% |

| 後遺障害等級13級 | 9% |

| 後遺障害等級14級 | 5% |

逸失利益も自賠責基準と裁判基準でかなり差がありますので、2つ合わせると、どの基準で支払いを受けるかで、数百万円、数千万円の差が出てしまいます。弁護士に相談して弁護士基準で支払を受けることが不可欠です。

労災の障害(補償)給付

労基署が支払う障害補償給付の額は、後遺障害等級ごとに、以下のとおりとなります。

後遺障害7級以上の場合には年金が支払われるのでそれなりの金額となりますが、8級以下の場合には一時金なので後遺障害逸失利益と比べてかなり少なくなってしまいます。

勤務先に損害賠償責任が認められる場合には、勤務先に後遺障害逸失利益を支払ってもらうことができますので、後遺障害等級の認定を受けている場合には、必ず弁護士へのご相談をお勧めしています。

| 後遺障害等級 | 障害(補償)給付 | 障害特別年金/一時金 | 障害特別支給金 |

|---|---|---|---|

| 後遺障害1級 | 給付基礎日額 x 313日分(年金) | 算定基礎日額 x 313日分(年金) | 342万円(一時金) |

| 後遺障害2級 | 給付基礎日額 x 277日分(年金) | 算定基礎日額 x 277日分(年金) | 320万円(一時金) |

| 後遺障害3級 | 給付基礎日額 x 245日分(年金) | 算定基礎日額 x 245日分(年金) | 300万円(一時金) |

| 後遺障害4級 | 給付基礎日額 x 213日分(年金) | 算定基礎日額 x 213日分(年金) | 264万円(一時金) |

| 後遺障害5級 | 給付基礎日額 x 184日分(年金) | 算定基礎日額 x 184日分(年金) | 225万円(一時金) |

| 後遺障害6級 | 給付基礎日額 x 156日分(年金) | 算定基礎日額 x 156日分(年金) | 192万円(一時金) |

| 後遺障害7級 | 給付基礎日額 x 131日分(年金) | 算定基礎日額 x 131日分(年金) | 159万円(一時金) |

| 後遺障害8級 | 給付基礎日額 x 503日分(一時金) | 算定基礎日額 x 503日分(一時金) | 65万円(一時金) |

| 後遺障害9級 | 給付基礎日額 x 391日分(一時金) | 算定基礎日額 x 391日分(一時金) | 50万円(一時金) |

| 後遺障害10級 | 給付基礎日額 x 302日分(一時金) | 算定基礎日額 x 302日分(一時金) | 39万円(一時金) |

| 後遺障害11級 | 給付基礎日額 x 223日分(一時金) | 算定基礎日額 x 223日分(一時金) | 29万円(一時金) |

| 後遺障害12級 | 給付基礎日額 x 156日分(一時金) | 算定基礎日額 x 156日分(一時金) | 20万円(一時金) |

| 後遺障害13級 | 給付基礎日額 x 101日分(一時金) | 算定基礎日額 x 101日分(一時金) | 14万円(一時金) |

| 後遺障害14級 | 給付基礎日額 x 56日分(一時金) | 算定基礎日額 x 56日分(一時金) | 8万円(一時金) |

7 交通事故で骨折した場合に弁護士への相談や費用はどうすればよいのか?

私ども弁護士法人法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士への無料相談について、電話ですることができます。入院中でも遠方でも受け付けておりますので、遠慮なくご相談ください。

私ども弁護士法人法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士への無料相談について、電話ですることができます。入院中でも遠方でも受け付けておりますので、遠慮なくご相談ください。

ご依頼頂く場合、契約書のやり取りは郵送で対応できますので、事務所までお越し頂く必要はありません。

弁護士費用についてはご自身の保険会社の弁護士特約が利用できる場合には、保険会社が負担してくれます。

ご自身の弁護士特約を利用できない場合でも、当事務所の弁護士費用は後払いですし、骨折の場合には、弁護士に依頼する場合と依頼しない場合とで貰える慰謝料に大きな差があるので、弁護士費用は十分に賄うことができます。

なぜ弁護士に相談しなければきちんとした慰謝料が支払われないのか?

それは、弁護士に相談しなければ、保険会社は被害者から裁判を起こされるかもしれないという脅威を感じないからです。

それは、弁護士に相談しなければ、保険会社は被害者から裁判を起こされるかもしれないという脅威を感じないからです。

弁護士に相談することで保険会社は裁判の脅威を感じます。そして、保険会社は裁判になってしまうと、弁護士に依頼しなければならなくなる上に裁判基準の慰謝料を支払う羽目になるので、弁護士費用を支払わなければならなくなる分だけ損することになります。

被害者は弁護士に相談することで、裁判基準での慰謝料を受け取ることができる可能性が大いに高まるのです。

示談金増額実績が豊富な弁護士に相談することが必要

リンクスの弁護士は、2000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの交通事故で骨折した被害者の方のために後遺障害を獲得して、保険会社から高額の慰謝料を獲得してきました。

以下はほんの一例です。詳しくはリンクスの慰謝料増額事例をご覧ください。

LINXに依頼した場合の交通事故慰謝料Before After

交通事故で骨折した相談者様からの感謝の声

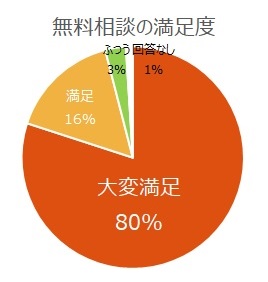

リンクスの無料相談はお客様満足度96%

法律事務所リンクスが交通事故の無料相談にお越し頂いたお客様にアンケートにおいて、96%のお客様に無料相談に満足しているとのご回答を頂き、たくさんの感謝の声を頂きました。

リンクスの弁護士の無料相談の特徴と致しましては、できる限りビジュアル化して、お客様にできる限り分かりやすいご相談を心がけております。

具体的には、相談室のディスプレーを利用して事故現場を確認したり、言葉だけでは伝わりにくいお話をホワイトボードに書いてご説明するなど工夫を凝らし、できる限りご満足頂けるご相談を心がけております。

具体的には、相談室のディスプレーを利用して事故現場を確認したり、言葉だけでは伝わりにくいお話をホワイトボードに書いてご説明するなど工夫を凝らし、できる限りご満足頂けるご相談を心がけております。

交通事故問題ご依頼時の初期費用0円&弁護士特約利用可

法律事務所リンクスでは、交通事故でお困りの被害者の方のため、ご依頼頂いた場合の着手金(初期費用)は0円とさせて頂いております。

また、完全成功報酬制を採用しておりますので、慰謝料が増額しなかった場合にはお客様から弁護士費用を頂きません。

お客様やご家族等がご契約されている自動車保険等の弁護士特約が利用できる場合には、弁護士費用が保険会社負担になりますので、気軽にお問い合わせください。

交通事故被害者のための無料相談のお申し込み方法

- 交通事故の無料相談のお申込みはお電話で

「交通事故の無料相談」とおっしゃって頂ければ、予約担当者がご案内します。

「交通事故の無料相談」とおっしゃって頂ければ、予約担当者がご案内します。

- ご相談内容のヒアリング

予約担当者が、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。

予約担当者が、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをきちんとご説明するために、事前に調査をさせて頂きたいからです。

- 無料相談の日時の決定

ご相談者様がご来所いただける日程をお伺いして、無料相談の日時を決定させて頂きます。弁護士の予定次第では、当日の無料相談も可能です。

ご相談者様がご来所いただける日程をお伺いして、無料相談の日時を決定させて頂きます。弁護士の予定次第では、当日の無料相談も可能です。また、新型コロナ対策として、電話での無料相談相談を実施させて頂いておりますので、お問い合わせの際にご確認ください。

- 無料相談

無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。

無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料です。

- ご依頼を頂く場合

今後の方針や進め方について具体的にご説明させて頂き、契約書を作成(電話相談の場合には郵送)して、ご依頼手続きが終了します。

今後の方針や進め方について具体的にご説明させて頂き、契約書を作成(電話相談の場合には郵送)して、ご依頼手続きが終了します。

法律事務所リンクスの無料相談のモットーは、「敷居を低く、分かりやすく。」。

京都・関西の交通事故の被害者のみなさま、地元の法律事務所リンクスにお気軽にご相談ください。

みなさまのお問合せをお待ちしています。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

- 顧問医師

- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。

後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

| 経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |

|---|

LINX無料相談の5つのメリット

- 交通事故の流れを図で分かりやすく

- お客様の置かれた状況を親身になって

- 後遺障害等級の見込みをプロの目線で

- 獲得できる賠償金は漏れなく最大限

- お客様にとって最適な解決をアドバイス

交通事故でお悩みの方全国で実績豊富なリンクスにご相談ください!

交通事故のトラブルを保険会社に任せていませんか?弁護士費用特約を利用すれば費用もかからず

交渉から解決までを一任可能。弁護士に依頼するだけで慰謝料が大幅に増額するケースも

- お電話で

無料相談【全国対応】 -

0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)