【2025年最新版】交通事故の慰謝料は弁護士基準で2倍超!相場と増額ポイントを解説

交通事故は弁護士に無料相談しないと

慰謝料で損をする可能性があります。

交通事故の慰謝料は、実は3つの基準によって大きく金額が変わります。中でも弁護士基準(裁判基準)は最も高額な正当な基準ですが、弁護士に相談しないとその金額を受け取るのは難しいのが現実です。この記事では、弁護士基準だといくらもらえるのか、保険会社提示額との差、そして弁護士基準で慰謝料を満額獲得する方法を分かりやすく解説します。

この記事の目次

- 交通事故の慰謝料の弁護士基準とは?

- 交通事故慰謝料の「3つの基準」とは? 金額が全く違う計算方法を徹底比較

- なぜ保険会社は弁護士基準で支払わないのか?そのカラクリを解明

- 弁護士基準の慰謝料を獲得するための3つの重要ステップ

- 【金額一覧】弁護士基準で計算した慰謝料の相場はいくら?

- 【ケース別】慰謝料はこれだけ変わる!増額シミュレーション

- 弁護士に依頼する真の価値とは?増額だけではない4つのメリット

- 弁護士費用が心配?「弁護士費用特約」があれば自己負担ゼロも可能

- ご相談から解決までの流れ

- 交通事故の弁護士基準に関するよくあるご質問(FAQ)

- まとめ:正当な慰謝料を受け取るために、泣き寝入りせず弁護士へ

- 法律事務所リンクスの弁護士は慰謝料増額実績が豊富

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

交通事故の慰謝料の弁護士基準とは?

交通事故の慰謝料の弁護士基準の額は、「入通院慰謝料」が打撲捻挫で19万円~89万円、骨折等で116万円~250万円、「後遺障害慰謝料」が110万円~2800万円、「死亡慰謝料」が2000万円~2800万円です。

交通事故の慰謝料の弁護士基準の額は、「入通院慰謝料」が打撲捻挫で19万円~89万円、骨折等で116万円~250万円、「後遺障害慰謝料」が110万円~2800万円、「死亡慰謝料」が2000万円~2800万円です。

交通事故の弁護士基準とは、弁護士に依頼した場合に支払われる慰謝料のことで、裁判所が定めているため裁判所基準とも呼ばれます。

交通事故で怪我をした被害者は、怪我で苦しんだ分の慰謝料を受け取る権利があります。しかし、交通事故の被害者の方の多くは交通事故の知識や経験が乏しいため、慰謝料の基準がいくらくらいなのか、保険会社が提示してきた示談金額が適正かどうか判断できません。

そのため、交通事故の被害者は、弁護士に相談しなければ、慰謝料で損をする可能性が高いです。

この記事を読めば、以下のことが分かります。

- 慰謝料を計算する「3つの基準」の衝撃的な金額差

- なぜ保険会社は、正当な金額よりも低い慰謝料を提示するのか

- 慰謝料を最も高額な「弁護士基準」で受け取るために、あなたが今すぐやるべきこと

- ケガの種類や後遺障害に応じた、具体的な慰謝料の相場額

不当に低い金額で泣き寝入りする必要は一切ありません。正しい知識を身につけ、ご自身の権利である正当な補償を、満額で受け取りましょう。この記事が、そのための確かな一歩となることをお約束します。

交通事故の慰謝料の相場全般について詳しくお知りになりたい方は「交通事故の被害者の慰謝料の相場は?」をご覧ください。

交通事故の慰謝料請求に強い弁護士については「交通事故に強い弁護士ランキング!おすすめは口コミ?東京はどこがいい?」をご覧ください。

交通事故の被害者のための無料電話相談実施中

保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。

保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。

ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。

しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。

では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?

保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。

法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故被害者のための無料電話相談を実施していますので、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。

交通事故の慰謝料の弁護士基準について動画で知りたい方はこちら

交通事故慰謝料の「3つの基準」とは? 金額が全く違う計算方法を徹底比較

交通事故の慰謝料を理解する上で、最も重要なのが「3つの計算基準」の存在です。この違いを知っているかどうかが、最終的に受け取る金額を大きく左右します。ここでは、それぞれの基準の特徴を分かりやすく解説します。

自賠責基準:国が定める最低限の補償

「自賠責基準」とは、自動車を運転するすべての人が加入を義務付けられている「自賠責保険」から支払われる際に用いられる基準です。

「自賠責基準」とは、自動車を運転するすべての人が加入を義務付けられている「自賠責保険」から支払われる際に用いられる基準です。

この保険の目的は、あくまで交通事故被害者に対する最低限の救済であるため、3つの基準の中では最も金額が低く設定されています 。支払基準は「自動車損害賠償保障法」という法律に基づいて定められています 。

例えば、自賠責基準における入通院慰謝料は、次の計算式で算出された金額のうち、少ない方の金額になります。

- 4300円×通院期間

- 8600円×通院日数

また、自賠責保険には損害の種類ごとに支払いの上限額が定められています。例えば、ケガ(傷害)に関する損害(治療費、休業損害、慰謝料などを含む)の合計額は、最大で120万円までと決められています 。

自賠責保険の慰謝料について詳しくは、「自賠責保険の慰謝料!4300円?8400円?通院日額を2倍にする方法?」をご覧ください。

任意保険基準:保険会社独自の非公開基準

「任意保険基準」とは、加害者が任意で加入している保険会社が、示談交渉の際に用いる社内独自の基準です。

この基準は外部には一切公表されておらず、その計算方法は不透明です 。一般的に、自賠責基準よりは高い金額が設定されていますが、これは被害者に「自賠責基準よりは高いから妥当だろう」と思わせるためのものであり、次に説明する弁護士基準と比べると、依然として低い水準に抑えられているのが実情です 。

法的な拘束力はなく、あくまで保険会社が自社の利益を守るために運用している「社内ルール」に過ぎない、という点を理解しておくことが重要です。

弁護士基準(裁判所基準):裁判で認められる正当な補償額

「弁護士基準」は、その名の通り、弁護士が被害者の代理人として示談交渉や裁判を行う際に用いる基準です。これは、過去の膨大な交通事故裁判の判例を基に形成されたものであり、裁判所が用いる基準と基本的に同じであるため、「裁判所基準」とも呼ばれます 。

なぜ保険会社は弁護士基準で支払わないのか?そのカラクリを解明

「弁護士基準が最も正当な金額なら、なぜ保険会社は最初からその金額を提示しないのか?」これは、誰もが抱く当然の疑問でしょう。その理由は、保険会社のビジネスモデルと、被害者と保険会社の間の「交渉力の差」にあります。

「弁護士基準が最も正当な金額なら、なぜ保険会社は最初からその金額を提示しないのか?」これは、誰もが抱く当然の疑問でしょう。その理由は、保険会社のビジネスモデルと、被害者と保険会社の間の「交渉力の差」にあります。

まず理解すべきは、保険会社も利益を追求する営利企業であるという点です。ビジネスの原則は「収入を最大化し、支出を最小化する」ことであり、保険会社にとっては、保険料収入を増やし、支払う保険金(示談金)をいかに抑えるかが経営上の重要課題となります。

そこには、巧妙な仕組みが存在します。加害者が加入している自賠責保険は、被害者への賠償額が120万円(傷害部分)の範囲内であれば、任意保険会社が立て替えて支払った後、その全額を自賠責保険から回収できる仕組みになっています。つまり、示談金を自賠責保険の範囲内に収めることができれば、任意保険会社は身銭を切る必要がないのです。このため、保険会社には賠償額をできるだけ低く抑えようとする強い動機が働きます。

さらに決定的なのが、交渉力の圧倒的な差です。保険会社は、交通事故の示談交渉を日常的に行う「プロ」です。一方で、被害者の多くは、法律知識も交渉経験もありません。保険会社は、被害者個人が、時間も費用もかかる裁判を自力で起こす可能性は極めて低いことを熟知しています 。

したがって、被害者が弁護士に依頼していない状況では、保険会社にとって「裁判になる」という現実的なプレッシャーが存在しません。その結果、わざわざ高額な弁護士基準で支払う必要はなく、自社に有利な任意保険基準で交渉を進め、早期の示談成立を図ろうとするのです 。

しかし、被害者が弁護士に依頼した瞬間、この力関係は根本から覆ります。

弁護士の登場は、保険会社に対して「もし不当な金額を提示し続けるのであれば、法廷で争うことになる」という明確で強力なメッセージとなります。裁判になれば、裁判所は弁護士基準で賠償額を判断します。保険会社は、裁判で敗訴して高額な賠償金と遅延損害金を支払うリスクを負うよりも、交渉段階で弁護士基準に近い金額で和解する方が合理的だと判断するのです 。

つまり、弁護士に依頼するという行為そのものが、保険会社に「正当な基準」で交渉せざるを得ない状況を作り出す、最も有効な手段なのです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するための3つの重要ステップ

では、具体的にどうすれば弁護士基準での慰謝料を受け取ることができるのでしょうか。それには、事故発生直後から示談成立までに見過ごしてはならない、3つの重要なステップがあります。これらは相互に関連しており、一つでも欠けると、本来得られるはずの補償を失うことになりかねません。

ステップ1:適切な治療を継続し、通院実績を確実に残す

最も基本的ながら、最も重要なのが「医師の指示に従い、適切な治療を継続すること」です。なぜなら、入通院慰謝料は、ケガの重さに加え、治療にかかった期間(通院期間・入院期間)を基に算定されるからです。

最も基本的ながら、最も重要なのが「医師の指示に従い、適切な治療を継続すること」です。なぜなら、入通院慰謝料は、ケガの重さに加え、治療にかかった期間(通院期間・入院期間)を基に算定されるからです。

例えば、むちうちの症状が続いているにもかかわらず、仕事が忙しいなどの理由で通院を怠ってしまうと、保険会社から「もうケガは治ったのではないか」「大したケガではなかった」と判断され、治療費の支払いを早期に打ち切られたり、慰謝料を不当に低く計算されたりする原因となります。

医師が「完治」または「これ以上治療を続けても改善が見込めない(症状固定)」と判断するまで、定期的な通院を続けることが、正当な慰謝料を受け取るための大前提です。特にむちうちのような症状では、週に2~3回程度のコンスタントなリハビリ通院が、症状の存在を客観的に示す上で重要になります 。

完治しない場合には6か月以上は治療を継続し、後遺症が残った場合には、次に述べるとおり、後遺障害診断書を作成してもらうことになります。

ステップ2:後遺症が残ったら、必ず「後遺障害診断書」を作成してもらう

治療を尽くしても、痛みやしびれ、可動域の制限といった症状が残ってしまう場合があります。この場合、その症状が後遺障害として認められ、後遺障害等級が認定されることで、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(後遺障害によって失われた将来の収入)」という、非常に高額な賠償を請求できるようになります。

治療を尽くしても、痛みやしびれ、可動域の制限といった症状が残ってしまう場合があります。この場合、その症状が後遺障害として認められ、後遺障害等級が認定されることで、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(後遺障害によって失われた将来の収入)」という、非常に高額な賠償を請求できるようになります。

ここで極めて重要なのは、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことです。主治医が後遺障害診断書を作成してくれなければ、後遺障害等級の認定を受けることができないからです。

例えば、むちうちの場合、首の痛み、手のしびれ、腰の痛み、足のしびれなど、残っている症状については、細かく記載してもらうようにしてください。

後遺障害等級の認定をするのは、担当医でも保険会社でもなく、自賠責保険であり、提出された「後遺障害診断書」やMRI・CTなどの画像検査の結果といった客観的な資料を基に、症状がどの等級に該当するかを判断するのです 。

もし、この等級認定を受けられなければ、たとえ後遺症に苦しんでいても、後遺障害慰謝料は1円も支払われません。したがって、症状固定となったら、必ず主治医に後遺障害診断書を詳細に作成してもらい、この等級認定の申請を行うことが不可欠です。

ステップ3:交通事故に強い弁護士に依頼する

上記のステップ1と2を確実に行った上で、最終的かつ決定的に重要なのが「交通事故の慰謝料請求に強い弁護士に依頼すること」です。

上記のステップ1と2を確実に行った上で、最終的かつ決定的に重要なのが「交通事故の慰謝料請求に強い弁護士に依頼すること」です。

前述の通り、被害者本人がどれだけ正論を主張しても、保険会社が弁護士基準での支払いに応じることは、まずありません。保険会社が交渉のテーブルで態度を改め、弁護士基準を前提とした話し合いに応じるのは、被害者の後ろに「いつでも裁判を起こせる専門家」である弁護士がついた時だけです 。

さらに、弁護士の役割は交渉だけにとどまりません。

ステップ1(治療段階): 保険会社からの不当な治療費打ち切りの圧力に対抗し、安心して治療に専念できる環境を守ります。

ステップ2(等級認定): 適切な後遺障害等級が認定されるよう、後遺障害診断書の内容を専門的な視点からチェックし、医師に必要な記載を依頼するなど、認定手続きを全面的にサポートします 。

つまり、弁護士は、ステップ1と2で築いた「証拠」という土台の上に、ステップ3の「交渉」で正当な金額という名の建物を建てる建築家のような存在です。最適な結果を得るためには、できるだけ早い段階、理想的には治療中から弁護士に相談し、一貫したサポートを受けることが最善の戦略と言えるでしょう。

【金額一覧】弁護士基準で計算した慰謝料の相場はいくら?

それでは、実際に弁護士基準を適用した場合、慰謝料はいくらになるのでしょうか。「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つのカテゴリーに分けて、具体的な相場額を分かりやすい表で見ていきましょう。保険会社が提示する自賠責基準の金額と比較すれば、その差は歴然です。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

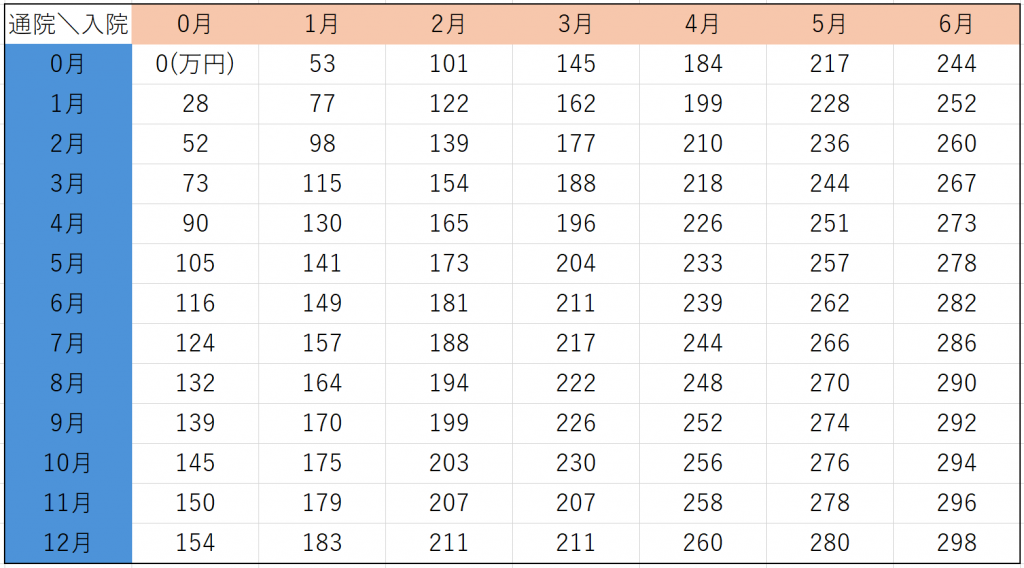

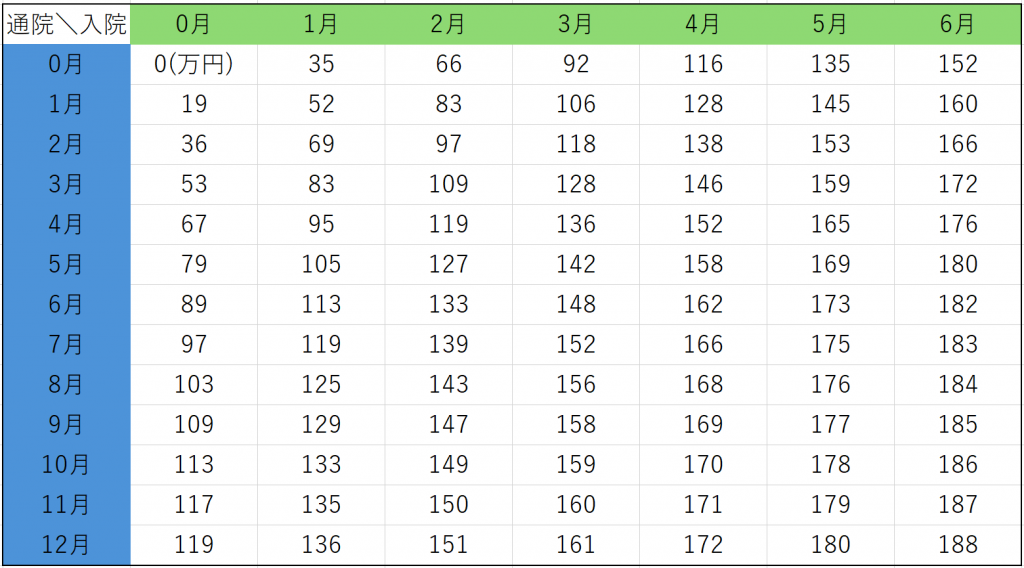

交通事故でケガを負い、入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償です。弁護士基準では、ケガの程度によって2種類の算定表(赤い本に記載)を使い分けます 。

別表Ⅰ(重傷用): 骨折や内臓損傷など、客観的な所見がある重いケガの場合に用います。

別表Ⅱ(軽傷用): むちうち、打撲、捻挫など、レントゲン等では異常が見られない(他覚所見がない)比較的軽いケガの場合に用います。

※入院した場合は、さらに高額になります。 ※通院が長期にわたるものの、通院日数が極端に少ない場合は、実通院日数を基に調整されることがあります。例えば、軽傷の場合は「実通院日数の3倍」、重傷の場合は「実通院日数の3.5倍」を通院期間の目安として計算することがあります。

後遺障害慰謝料

治療後も身体に残ってしまった後遺症に対する精神的苦痛への補償です。損害保険料率算出機構によって認定された後遺障害等級(1級~14級)に応じて、金額が定められています。等級の数字が小さいほど、障害の程度が重いことを示します。

自賠責基準と弁護士基準では、特に等級が上がるほど、その差は劇的に開いていきます。

表3:後遺障害慰謝料の等級別相場比較

死亡慰謝料

交通事故により被害者が亡くなられた場合の、ご本人とご遺族の精神的苦痛に対する補償です。弁護士基準では、亡くなられた方の家庭内での立場によって、相場額が異なります 。

死亡慰謝料の相場比較

これらの表が示す通り、どの慰謝料においても、弁護士基準で請求することが、いかに重要であるかお分かりいただけるはずです。

【ケース別】慰謝料はこれだけ変わる!増額シミュレーション

前章で示した相場額が、実際のケースでどれほどの違いを生むのか、具体的なシミュレーションで見てみましょう。ご自身の状況と照らし合わせることで、弁護士に依頼する価値がより明確になるはずです。

ケース1:むちうちで6ヶ月通院(後遺障害なし)

状況

追突事故でむちうち(軽傷)と診断され、6ヶ月間(180日)、整形外科に週2~3回のペースで合計70 日通院した。後遺症は残らなかった。

保険会社の提示額(自賠責基準に近い)

- 自賠責基準では「治療期間(180日)」と「実通院日数×2(70日×2=140日)」の少ない方を用いるため、140日分で計算。

- 計算式:

- 多くの場合、自賠責基準の上限に近いこの金額か、任意保険基準として少し上乗せした約60~70万円が提示されます。

弁護士基準での正当な金額

- 弁護士基準では、原則として通院期間で計算します(別表Ⅱ)。

- 通院6ヶ月の相場:89万円

増額幅

約19万円~29万円の増額が見込めます。

ケース2:骨折で1ヶ月入院、その後1年通院(後遺障害なし)

状況

交差点での事故で脚を骨折(重傷)。1ヶ月入院し、退院後1年間(12ヶ月)、リハビリのために通院した。

保険会社の提示額(任意保険基準)

保険会社独自の基準で計算され、約120万円~140万円程度の提示が予想されます。

弁護士基準での正当な金額:

- 弁護士基準(別表Ⅰ)の「入院1ヶ月・通院12ヶ月」の欄を参照します。

- 相場額:201万円

増額幅

約60万円~80万円の増額が見込めます。

ケース3:むちうち後遺障害14級で自賠責基準の提示を受けていたが弁護士に依頼して弁護士基準に増額した事例

| 提示(自賠責基準) | 弁護士基準 | 差額 | |

|---|---|---|---|

| 通院慰謝料 | 60万2000円 | 89万0000円 | 28万8000円 |

| 後遺障害慰謝料 | 32万0000円 | 110万0000円 | 78万0000円 |

| その他 | 43万0000円 | 101万0000円 | 58万0000円 |

| 示談金 | 135万2000円 | 300万0000円 | 164万8000円 |

追突事故でむちうちになった被害者は、6ヶ月の通院を経て、後遺障害14級が認められました。

追突事故でむちうちになった被害者は、6ヶ月の通院を経て、後遺障害14級が認められました。

保険会社から示談の提案を受けたところ、自賠責基準の慰謝料(通院慰謝料60万2000円、後遺障害慰謝料32万円)の提示を受け、低額ではないかと考え、リンクスの弁護士の無料電話相談を利用しました。

リンクスの弁護士は、弁護士基準の慰謝料の場合、通院慰謝料は89万円、後遺障害慰謝料は110万円になるほか、その他の項目を合わせると賠償金は300万円になる可能性があると説明しました。

被害者は、リンクスの弁護士に依頼し、無事に弁護士基準の慰謝料を獲得することに成功しました。

ケース4:幼児が死亡事故で亡くなり両親と兄が損害賠償請求をした事例

死亡事故では、慰謝料だけでなく将来得られたはずの収入(逸失利益)も大きな争点となります。この事例では、弁護士が裁判を通じて適正な慰謝料と逸失利益を主張した結果、最終的な受取額が2289万円も増額しました。

これらのシミュレーションは、弁護士への依頼が単なる交渉代行ではなく、被害者の権利を最大限に実現するための不可欠なプロセスであることを物語っています。

弁護士に依頼する真の価値とは?増額だけではない4つのメリット

慰謝料の大幅な増額は、弁護士に依頼する最大のメリットですが、その価値は金額だけに留まりません。交通事故被害者が抱える様々な負担を軽減し、治療や生活の再建に専念できる環境を整えることも、弁護士の重要な役割です。

1. 保険会社との交渉ストレスからの解放

事故後、心身ともに疲弊している中で、交渉のプロである保険会社の担当者と渡り合うのは、想像を絶するストレスです 。専門用語を並べ立てられたり、高圧的な態度で治療の打ち切りを迫られたりすることもあります。

弁護士に依頼すれば、そうした煩わしいやり取りはすべて弁護士が窓口となって行います。あなたは保険会社と直接話す必要がなくなり、精神的な負担から解放され、安心して治療に専念することができます。

2. 慰謝料以外の「逸失利益」など複雑な損害も正確に算定

交通事故の賠償金は、慰謝料だけではありません。特に後遺障害が残った場合や死亡事故では、「逸失利益」が賠償額の大部分を占めることがあります 。

交通事故の賠償金は、慰謝料だけではありません。特に後遺障害が残った場合や死亡事故では、「逸失利益」が賠償額の大部分を占めることがあります 。

逸失利益とは、「事故がなければ将来得られたはずの収入」のことで、その計算は被害者の年齢、職業、収入、労働能力喪失率、将来の昇進可能性などを考慮する、非常に専門的で複雑な作業です。一般の方がご自身で正確に計算することは極めて困難であり、保険会社の提示額を鵜呑みにすると、数百万円単位で損をしてしまう可能性があります。

弁護士は、これらの複雑な損害項目も、判例に基づいた適切な方法で算定し、漏れなく請求します。

3. 不当に不利な「過失割合」を修正できる

交通事故では、「どちらに、どの程度の責任があったか」を示す「過失割合」が決められます。そして、被害者側に過失があると判断された場合、その割合に応じて賠償金全体が減額されます(過失相殺) 。

交通事故では、「どちらに、どの程度の責任があったか」を示す「過失割合」が決められます。そして、被害者側に過失があると判断された場合、その割合に応じて賠償金全体が減額されます(過失相殺) 。

保険会社は、自社の支払額を減らすために、被害者側に実際よりも高い過失割合を主張してくることが少なくありません。例えば「あなたにも脇見運転があったはずだ」「もう少し早くブレーキを踏めたはずだ」などと、根拠の乏しい主張をすることがあります。

弁護士は、事故状況の客観的な証拠(ドライブレコーダー、刑事記録など)や過去の裁判例に基づき、保険会社の不当な主張に反論し、適正な過失割合への修正を求めます。過失割合が10%変わるだけで、最終的な受取額が大きく変わるため、これは非常に重要なポイントです。

4. 治療中から解決まで、一貫した専門的サポート

「弁護士への相談は、示談交渉が始まってからでいい」と考える方もいますが、それは間違いです。最適な結果を得るためには、事故後できるだけ早い段階で相談することが重要です。

交通事故に強い弁護士は、治療段階から以下のようなアドバイスを提供します。

適切な慰謝料算定の基礎となる、効果的な通院方法

後遺障害等級の認定に有利となる、受けるべき検査の種類

医師に後遺障害診断書を書いてもらう際の注意点

事故直後から弁護士が伴走することで、後々の交渉や手続きで不利にならないよう、先を見越した万全の準備を整えることができます。

弁護士費用が心配?「弁護士費用特約」があれば自己負担ゼロも可能

弁護士に依頼するメリットは分かっても、「費用が高そう…」とためらってしまう方は少なくないでしょう。その不安を解消するのが、「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯できるオプション契約のことで、交通事故の被害に遭って弁護士に依頼した際の費用を、保険会社が代わりに支払ってくれるという非常に便利な制度です 。

弁護士費用特約の驚くべきメリット

費用の自己負担がほぼゼロに: 多くの特約では、弁護士費用を最大300万円まで、相談料を最大10万円まで補償してくれます 。日本の交通事故の示談交渉では、弁護士費用が300万円を超えるケースは稀なため、ほとんどの場合、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。

使っても保険料は上がらない: これが最も重要なポイントです。弁護士費用特約を利用しても、車両保険を使った時のように保険の等級が下がることはなく、翌年以降の保険料が上がることも一切ありません 。まさに「使わないと損」な制度なのです。

あなたも使えるかも?今すぐチェックすべき3つのポイント

この特約は、ご自身が気づいていないだけで、利用できるケースが多々あります。事故に遭われたら、必ず以下の点を確認してください。

ご自身の自動車保険: まずはご自身の自動車保険の契約内容を確認しましょう。

ご家族の保険: ご自身が加入していなくても、同居のご家族(両親、配偶者、子ども)が加入する自動車保険の特約が利用できる場合があります 。

火災保険やクレジットカード: 自動車保険以外にも、火災保険や一部のクレジットカードに、日常生活での事故をカバーする弁護士費用特約が付帯していることがあります。

弁護士費用特約は、被害者が金銭的な心配をすることなく、専門家の助けを借りて正当な権利を実現するための強力な切り札です。費用倒れのリスクをなくし、弁護士への依頼を「リスクゼロの選択」に変えてくれます。

ご相談から解決までの流れ

実際に弁護士に依頼すると、どのような流れで手続きが進むのか、不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。当事務所では、ご相談者様が安心して一歩を踏み出せるよう、透明性の高いプロセスを心がけています。

無料相談(電話・LINE・メールフォーム): まずはお気軽にご相談ください。専門のスタッフが事故の状況、おケガの具合、現在の不安などを丁寧にお伺いします。その上で、弁護士が慰謝料の3つの基準の違いや、弁護士基準で請求した場合の賠償額の見通しなどを分かりやすくご説明します。

賠償額の見積もりと費用の明確な説明: いただいた情報に基づき、弁護士基準で算定した場合の慰謝料や逸失利益など、賠償金全体の詳細な見積もりをご提示します。既に保険会社から提示額がある場合は、その金額が妥当かどうかも診断します。また、弁護士費用についても、弁護士費用特約の利用可否を含め、明確にご説明しますので、実際に手元に残る金額のイメージをしっかり掴んでいただけます。

ご依頼・示談交渉の開始: ご説明内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼(委任契約)となります。契約後、当事務所は直ちに「受任通知」を相手方保険会社に送付します。この時点から、保険会社との連絡窓口はすべて弁護士となり、ご依頼者様が直接対応する必要は一切なくなります。法律と判例に基づき、粘り強く増額交渉を行います。

解決(示談成立または次の手続きへ): 交渉の結果、ご依頼者様にとって納得のいく賠償額で合意できれば、示談成立となります。保険会社から示談金が支払われ、事件は解決です。 万が一、交渉で保険会社が妥当な金額に応じない場合は、裁判よりも迅速かつ費用のかからない「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」でのあっ旋手続きや、訴訟(裁判)といった次の手段についても、メリット・デメリットを丁寧にご説明し、ご依頼者様にとって最善の解決策を共に考えていきます 。

ご依頼者様が心身の回復に専念できるよう、複雑でストレスの多い手続きはすべて私たちが引き受けます。どうぞ安心してお任せください。

交通事故の弁護士基準に関するよくあるご質問(FAQ)

ここでは、交通事故の慰謝料や弁護士基準に関して、特に多く寄せられるご質問にお答えします。

Q1. 交通事故の弁護士基準の慰謝料は、通院1日あたりいくらですか?

A1. 弁護士基準は日額で計算するわけではありませんが、月額の相場から逆算すると、おおよその目安を出すことができます。

むちうち等の軽傷の場合: 月額19万円程度なので、1日あたり約6,300円

骨折等の重傷の場合: 月額28万円程度なので、1日あたり約9,300円 これは、自賠責基準の1日4,300円と比べて大幅に高い金額です。

Q2. 弁護士基準で6ヶ月通院した場合、慰謝料はいくらになりますか?

A2. 6ヶ月間、適切に通院した場合の慰謝料相場は以下の通りです。

むちうち等の軽傷の場合(別表Ⅱ):89万円

骨折等の重傷の場合(別表Ⅰ):116万円 保険会社から提示される金額(多くは60万円前後)とは、大きな差があることが分かります。

Q3. 慰謝料は通院期間と通院日数のどちらで決まりますか?

A3. 弁護士基準では、原則として「通院期間(〇ヶ月)」を基に算定します。しかし、通院期間が長いにもかかわらず、通院日数が極端に少ない(例えば、月に1~2回程度)場合は、公平性の観点から調整が入ることがあります。その際は、軽傷なら「実通院日数の3倍」、重傷なら「実通院日数の3.5倍」を期間の目安として、より短い方を採用して計算することがあります。適切な頻度で通院することが重要です。

Q4. 保険会社から〇〇万円の示談金を提示されました。この金額は妥当ですか?

A4. 保険会社からの提示額が、被害者にとって「妥当」であるケースは極めて稀です。ほとんどの場合、自賠責基準やそれに近い低額な任意保険基準で計算されています。その金額が弁護士基準と比較して適正かどうかを正確に判断するには、事故の状況やおケガの内容を詳しくお伺いする必要があります。多くの法律事務所では無料で示談金の妥当性診断を行っていますので、安易にサインする前に、一度専門家に相談することを強くお勧めします。

Q5. 弁護士に依頼すると、費用の方が高くついて損をしませんか(費用倒れ)?

A5. 弁護士に依頼することで、賠償金は数十万円から数百万円単位で増額されるケースがほとんどであり、その増額幅が弁護士費用を上回ることが多いため、費用倒れになる心配はほとんどありません。 さらに、前述の「弁護士費用特約」を利用できれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれるため、自己負担は実質0円となり、費用倒れのリスクは完全になくなります。まずは特約の有無を確認し、お気軽に無料相談をご利用ください。

まとめ:正当な慰謝料を受け取るために、泣き寝入りせず弁護士へ

この記事を通じて、交通事故の慰謝料には3つの基準があり、どの基準を用いるかで受け取れる金額が大きく変わること、そして「弁護士基準」こそが、被害者が受け取るべき最も正当で高額な基準であることをご理解いただけたかと思います。

重要なポイントをもう一度確認しましょう。

保険会社が提示する慰謝料は、自社の利益を優先した低額な基準(任意保険基準)です。

保険会社が提示する慰謝料は、自社の利益を優先した低額な基準(任意保険基準)です。裁判所が認める正当な補償額である「弁護士基準」は、保険会社の提示額の2倍超になることも珍しくありません。

弁護士基準での賠償金を得るためには、①適切な治療、②後遺障害等級認定、そして③弁護士への依頼が不可欠です。

あなたは事故の被害者であり、心身の苦痛に対して、正当な補償を受ける権利があります。保険会社のペースで話を進められ、知らないうちに損をしてしまうことほど、悔しいことはありません。

事故によるケガの治療、仕事や家庭への影響、将来への不安――あなたは既に、十分すぎるほどの負担を背負っています。どうか、示談交渉という更なる重荷まで一人で抱え込まないでください。

法律事務所リンクスでは、交通事故の被害に遭われた方々のための無料相談を、お電話、LINE、メールフォームにて24時間体制で受け付けております。示談交渉のプロである私たちに、その戦いを任せていただけませんか。あなたが一日も早く心穏やかな日常を取り戻せるよう、私たちが全力でサポートします。まずはお気軽にご連絡ください。交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求できた事例

法律事務所リンクスの弁護士は慰謝料増額実績が豊富

法律事務所リンクスの弁護士は、4000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。法律事務所リンクスは、慰謝料の増額実績が豊富ですので、是非無料相談をご利用ください。

法律事務所リンクスの弁護士は、4000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。法律事務所リンクスは、慰謝料の増額実績が豊富ですので、是非無料相談をご利用ください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

- 顧問医師

- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。

後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

| 経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |

|---|

LINX無料相談の5つのメリット

- 交通事故の流れを図で分かりやすく

- お客様の置かれた状況を親身になって

- 後遺障害等級の見込みをプロの目線で

- 獲得できる賠償金は漏れなく最大限

- お客様にとって最適な解決をアドバイス

交通事故でお悩みの方全国で実績豊富なリンクスにご相談ください!

交通事故のトラブルを保険会社に任せていませんか?弁護士費用特約を利用すれば費用もかからず

交渉から解決までを一任可能。弁護士に依頼するだけで慰謝料が大幅に増額するケースも

- お電話で

無料相談【全国対応】 -

0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)