交通事故の慰謝料|相場の早見表と計算方法【最新版】

交通事故は弁護士に無料相談しないと

慰謝料で損をする可能性があります。

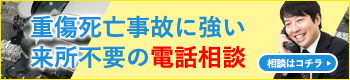

交通事故の慰謝料の相場は、最も高い弁護士基準の場合、入通院慰謝料が打撲捻挫等の軽傷で19万~89万円、骨折等の重傷で116万~250万円、後遺障害慰謝料が110万~2800万円、死亡慰謝料が2000万~2800万円です。

この記事では、法律事務所リンクスの交通事故の慰謝料請求に強い弁護士が、交通事故の慰謝料の3つの種類と相場、交通事故の慰謝料の3つの基準と計算方法、交通事故の慰謝料を増額させるための3つのポイント、交通事故の慰謝料の5つの増額事例と2つの減額事例、【事故別・怪我別】交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れ、人身事故の被害者がもらえる慰謝料以外の賠償金を解説します。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

- お電話で

無料相談【全国対応】 - 0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

交通事故の慰謝料の3つの種類と相場

交通事故の慰謝料の種類には入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあり、それぞれに相場と計算方法があります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)|怪我ごとの相場と計算方法

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故の被害者が怪我で入通院した場合に、その期間や日数に応じて支払われる慰謝料で、傷害慰謝料とも呼ばれます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故の被害者が怪我で入通院した場合に、その期間や日数に応じて支払われる慰謝料で、傷害慰謝料とも呼ばれます。

交通事故の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場は、むちうちや打撲捻挫などの軽傷の場合は通院に1か月~6か月を要するので19万円~89万円、骨折等の重傷の場合は通院のみであれば1か月~12か月で28万円~154万円、入院を要する場合にはその期間や手術の有無によって116万円~250万円と幅があります。

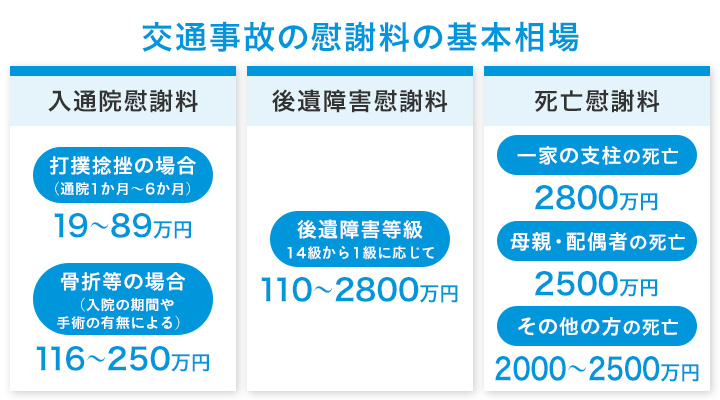

むちうちの場合と重症の場合とで通院期間ごとの入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場は次のような違いがあります。

後遺障害慰謝料とは|等級別の金額表

後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者に後遺症が残った場合に支払われる慰謝料です。

後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者に後遺症が残った場合に支払われる慰謝料です。

後遺傷害慰謝料は、後遺障害等級1級~14級が認められた場合に、後遺障害等級に応じて支払われます。

後遺障害等級は重い方から1級、2級、3級とあり、むちうちで後遺症が残った場合に認められることが多いのは後遺障害14級です。

後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害14級から1級に応じて、次のとおり110万円~2800万円です。

後遺障害等級ごとの慰謝料の金額について詳しく知りたい方は、後遺障害等級をクリック(タップ)して、後遺障害等級ごとの金額のページをご覧ください。

| 後遺障害等級 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 後遺障害1級 | 2800万円 |

| 後遺障害2級 | 2370万円 |

| 後遺障害3級 | 1990万円 |

| 後遺障害4級 | 1670万円 |

| 後遺障害5級 | 1400万円 |

| 後遺障害6級 | 1180万円 |

| 後遺障害7級 | 1000万円 |

| 後遺障害8級 | 830万円 |

| 後遺障害9級 | 690万円 |

| 後遺障害10級 | 550万円 |

| 後遺障害11級 | 420万円 |

| 後遺障害12級 | 290万円 |

| 後遺障害13級 | 180万円 |

| 後遺障害14級 | 110万円 |

死亡慰謝料とは|被害者の立場による違い

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が亡くなった場合にご家族に支払われる慰謝料です。

死亡慰謝料の相場は、稼ぎ頭である一家の支柱の死亡で2800万円、母親・配偶者の死亡で2500万円、その他の方の死亡で2000万円~2500万円です。

交通事故の慰謝料の基本相場について動画で知りたい方はこちら

交通事故の慰謝料の3つの基準と計算方法

交通事故の入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料には、それぞれの慰謝料について支払額を決める基準も3つあり、低い方から自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)となっています。

交通事故の入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料には、それぞれの慰謝料について支払額を決める基準も3つあり、低い方から自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)となっています。

先ほど説明した入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料の相場は、すべて弁護士基準(裁判基準)で支払われた場合の金額です。

慰謝料の弁護士基準とは裁判基準とも呼ばれます。裁判所が定めた慰謝料の基準だからです。

保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。

ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料を提示するのが普通です。

自賠責基準とは、自賠責保険が支払う慰謝料の基準のことですが、保険会社は自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責保険から慰謝料の全額を回収できるので、懐が痛みません。

そのため、保険会社は自賠責基準で慰謝料を提示して、あわよくば示談をまとめてしまおうと考えているのです。

保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。

とはいえ、保険会社といえども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出すのが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準(弁護士基準)に比べればとても低いものです。

入通院慰謝料の3つの基準と計算方法

自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準の入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が自賠責保険に傷害による損害を請求した場合に支払われるもので、最低補償になります。

自賠責基準の入通院慰謝料の相場は、1日4300円×入通院期間と1日8600円×入通院日数の低い方になります。

令和2年3月31日までは1日4200円でしたが、令和2年4月1日以降は1日4300円に変更になりました。

詳しくは「自賠責保険の通院慰謝料は日額4200円?4300円?2倍になることも?」をご覧ください。

任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法

任意保険基準の入通院慰謝料とは、交通事故の被害者本人が保険会社と傷害による損害について示談した場合に支払われるもので、任意保険基準とも呼ばれます。

任意保険基準の入通院慰謝料の相場は、自賠責基準の入通院慰謝料よりは高いですが、次に説明する弁護士基準の入通院慰謝料よりは低いです。

保険会社ごとに金額設定が異なりますが、おおまかな基準としては、過去に保険会社が統一で使用していた「旧任意保険基準」が任意保険基準の慰謝料の相場として参考になります。

弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている傷害慰謝料の算定表で確認できます。

交通事故の入通院慰謝料の弁護士基準の金額について詳しく知りたい方は、「交通事故の慰謝料は通院日数で計算?3ヶ月6ヶ月や少ない場合は?」をご覧ください。

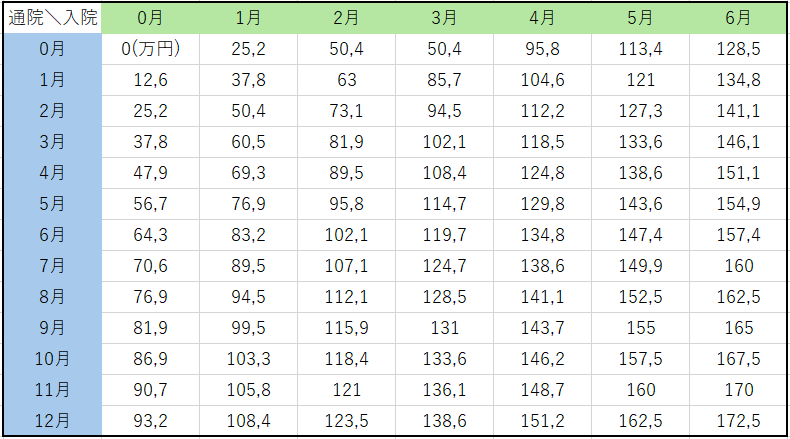

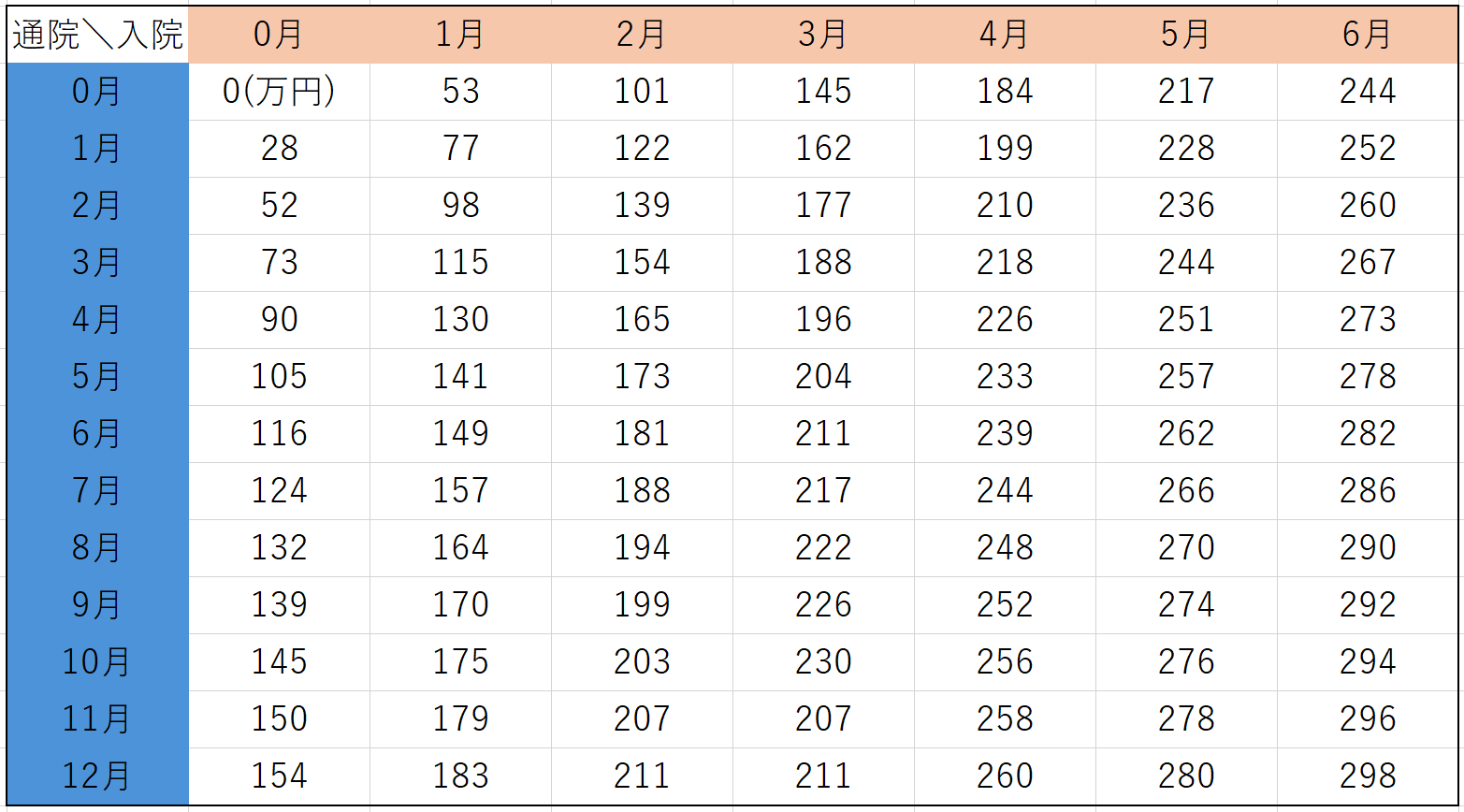

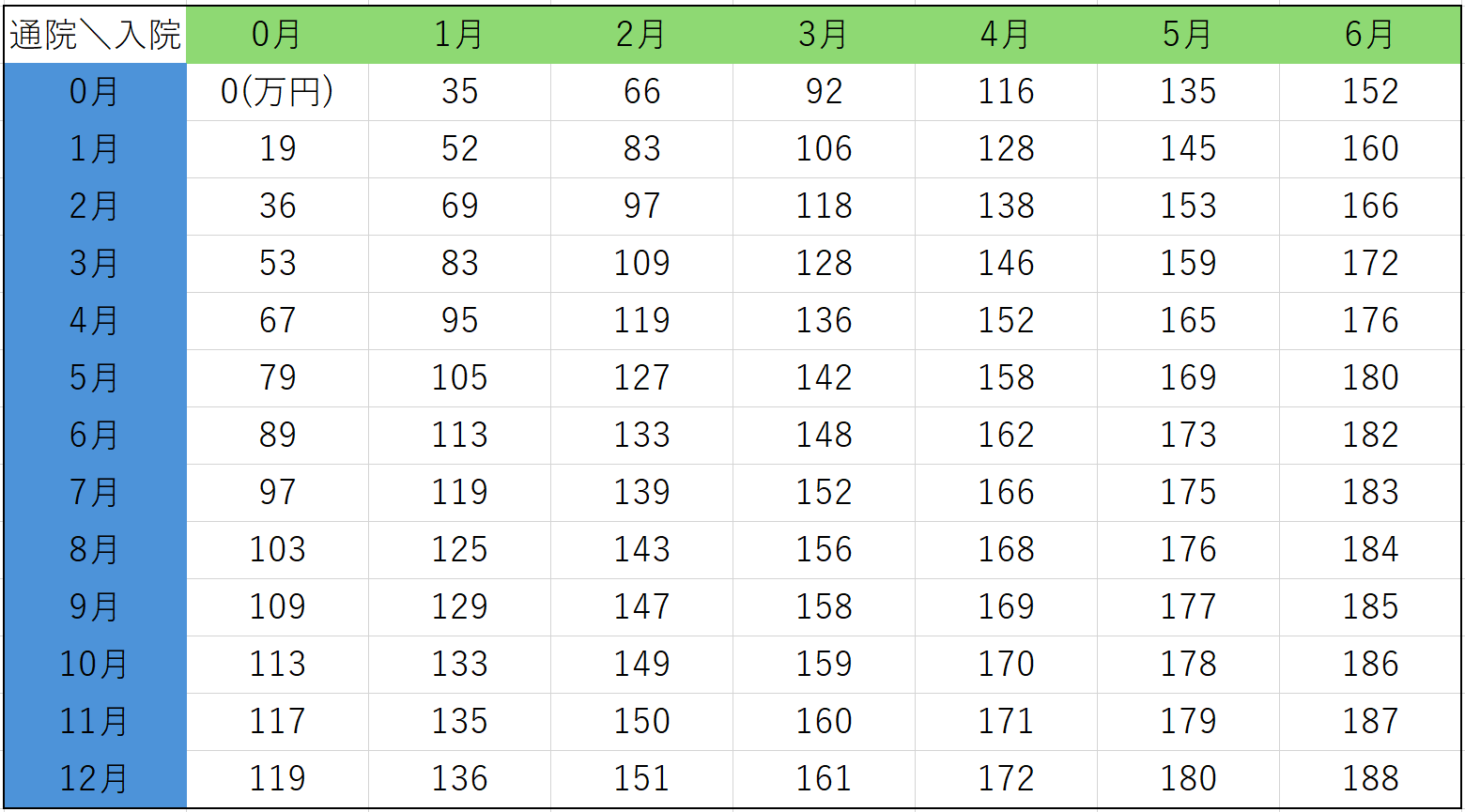

慰謝料算定表には別表Ⅰ(骨折等重傷の場合)、別表Ⅱ(むちうち等で他覚症状のない場合)の2種類があり、骨折等の重傷の被害者は入院を要する場合の入通院慰謝料は、下記の表で入通院の期間の交わるところの金額になります。

表の見方ですが、通院だけの場合は通院月数の横の金額、入院もした場合には通院月数と入院月数の交わる金額が、入通院慰謝料額になります。

弁護士基準の入通院慰謝料の相場は、骨折等で116万円~250万円程度です。

その理由は、骨折等の場合には入通院合わせて半年から1年近くかかることが多いためです。

これに対し、むちうち等の場合の入通院慰謝料は、下記の表で入通院の期間の交わるところの金額になります。

詳しくは

後遺障害慰謝料の3つの基準と計算方法

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに金額が異なり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で違いがあります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに金額が異なり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で違いがあります。

自賠責基準の後遺障害慰謝料の計算方法

自賠責基準の後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者が自賠責保険に後遺障害による損害を請求した場合に支払われるもので、最低補償になります。

自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、32万円~1650万円です。こちらも令和2年4月1日以降の事故について、増額されました。

任意保険基準の後遺障害慰謝料の計算方法

任意保険基準の後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者本人が保険会社と後遺障害による損害について示談した場合に支払われるもので、任意保険基準とも呼ばれます。

任意保険基準の後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりは高いですが、次に説明する弁護士基準の後遺障害慰謝料よりは低いです。

弁護士基準の後遺障害慰謝料の場合

弁護士基準の慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので最高基準であり、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている後遺症慰謝料の表で確認できます。

弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、110万円~2800万円です。

後遺障害等級ごとの自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の後遺障害慰謝料を表にまとめましたのでご覧ください。

後遺障害の等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |

要介護1級 | 1,650万円 | 2,000万円 | 2,800万円 |

要介護2級 | 1,203万円 | 1,500万円 | 2,370万円 |

1級 | 1,150万円 | 2,000万円 | 2,800万円 |

2級 | 998万円 | 1,500万円 | 2,370万円 |

3級 | 861万円 | 1,250万円 | 1,990万円 |

4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |

5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |

6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |

7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |

8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |

10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |

12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |

14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

死亡慰謝料の3つの基準と計算方法

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が亡くなった場合に支払われる慰謝料です。

自賠責基準の死亡慰謝料の計算方法

自賠責基準の死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の遺族が自賠責保険に死亡による損害を請求した場合に支払われるもので、最低補償になります。

死亡本人の慰謝料と遺族の慰謝料があります。

死亡本人の慰謝料は400万円です。

遺族の慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)で、請求権者1人の場合は550万円、2人の場合には650万円、3人の場合には750万円で、他に被扶養者がいる場合には200万円が加算されます。

こちらも令和2年4月1日以降の事故について、増額されました。

| 死亡した本人の慰謝料 | 400万円 | |

|---|---|---|

| 遺族の慰謝料 | 1人の場合 | 550万円 |

| 2人の場合 | 650万円 | |

| 3人以上 | 750万円 | |

| 被害者に被扶養者がいるとき | +200万円 |

任意保険基準の死亡慰謝料の計算方法

任意保険基準の死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の遺族が保険会社と死亡による損害について示談した場合に支払われるもので、任意保険基準とも呼ばれます。

任意保険基準の死亡慰謝料の相場は、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりは高いですが、次に説明する弁護士基準の死亡慰謝料よりは低いです。

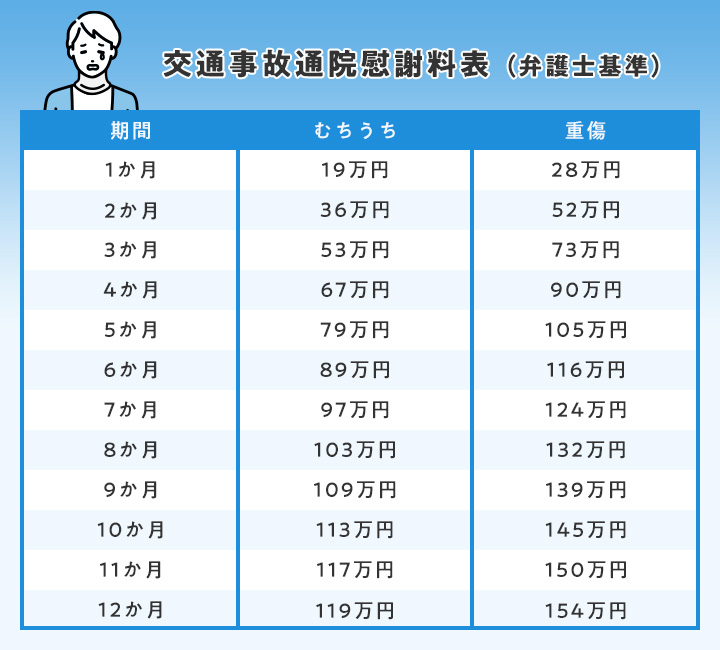

弁護士基準の死亡慰謝料の計算方法

弁護士基準の慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので最高基準であり、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている死亡慰謝料の項目で確認できます。

弁護士基準の死亡慰謝料の相場は、一家の支柱の死亡で2800万円、母親・配偶者の死亡で2500万円、その他の方の死亡で2000万円~2500万円です。

弁護士基準の場合、自賠責基準とは異なり、お亡くなりになられたご本人の慰謝料とご遺族の慰謝料の区別はせず、合計額で決めることがあり、仮に区別する場合でも、合計額を分配する形になることが多いですが、増額される場合もあります。

詳しくは「交通死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。

交通事故の慰謝料を増額するための3つのポイント

交通事故の慰謝料を増額するためには、交通事故直後から正確な対応をすることが大事です。特に次の5点に注意してください。

- 怪我の内容に応じて定期的に通院する

- 適切な後遺障害診断書を作成して等級認定を受ける

- 弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を請求する

① 怪我の内容に応じて定期的に通院する

交通事故の慰謝料のうち、入通院慰謝料は怪我の内容と入通院日数で決まりますので、定期的な通院をしなければ、慰謝料の額は少なくなってしまいます。

交通事故の慰謝料のうち、入通院慰謝料は怪我の内容と入通院日数で決まりますので、定期的な通院をしなければ、慰謝料の額は少なくなってしまいます。

また、むちうち打撲が後遺症として残った場合、後遺障害14級が認められるには、週2、3回程度の通院を6か月続けてきたという通院実績が必要となることが多いので、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を獲得するにも定期的な通院が必要です。

③ 適切な後遺障害診断書を作成して等級認定を受ける

後遺症が残った場合、その症状の程度に応じた後遺障害等級の認定を受けることが必要です。後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が計算されるからです。

後遺症が残った場合、その症状の程度に応じた後遺障害等級の認定を受けることが必要です。後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が計算されるからです。

そして、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、主治医に必要な検査をしてもらって、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に提出する必要があります。

法律事務所リンクスでは、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらえるようにアドバイスをしております。

③ 弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を請求する

慰謝料の基準で最も高額なのが弁護士基準なので、弁護士基準で慰謝料を請求するのが慰謝料増額において最も大事なことですが、残念ながら交通事故の被害者本人が裁判基準(弁護士基準)の慰謝料を支払うように主張しても、保険会社は支払ってくれません。

慰謝料の基準で最も高額なのが弁護士基準なので、弁護士基準で慰謝料を請求するのが慰謝料増額において最も大事なことですが、残念ながら交通事故の被害者本人が裁判基準(弁護士基準)の慰謝料を支払うように主張しても、保険会社は支払ってくれません。

それは、交通事故の被害者本人が裁判を起こすのは難しいため、いつか泣き寝入りするだろうと足元を見ているからです。

交通事故の被害者は弁護士に依頼して保険会社に裁判のプレッシャーを与えることで初めて、裁判基準(弁護士基準)の慰謝料を支払ってもらえるのです。これが裁判基準が弁護士基準と呼ばれる理由です。

保険会社に裁判基準(弁護士基準)の慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありませんが、弁護士に依頼し裁判を起こすぞというプレッシャーを与えるのは不可欠です。

交通事故の慰謝料の5つの増額事例

主婦がむちうちで後遺障害14級となり慰謝料等が138万円から268万円に増額した事例

主婦のAさんは、交通事故による頸椎捻挫、腰椎捻挫等で後遺障害14級の認定を受けましたが、保険会社から入通院慰謝料と後遺傷害慰謝料を合わせて138万円との提示を受けていましたが、後遺障害が残ったのに金額が低いと感じ、リンクスの弁護士の無料電話相談を利用しました。

主婦のAさんは、交通事故による頸椎捻挫、腰椎捻挫等で後遺障害14級の認定を受けましたが、保険会社から入通院慰謝料と後遺傷害慰謝料を合わせて138万円との提示を受けていましたが、後遺障害が残ったのに金額が低いと感じ、リンクスの弁護士の無料電話相談を利用しました。

リンクスの弁護士が慰謝料の金額をチェックしたところ、Aさんに提示されていた入通院慰謝料と後遺傷害慰謝料はいわゆる自賠責基準の金額であることが分かりました。

法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、弁護士基準の慰謝料を支払うべきであると主張したところ、入通院慰謝料は122万円、後遺傷害慰謝料は110万円となり、最終的に268万円を受け取ることができました。

この事例について詳しく知りたい方は、「主婦の交通事故の慰謝料は?通院3ヶ月6ヶ月で計算するといくら?」をご覧ください。

手首の骨折で後遺障害併合11級となり慰謝料等で1800万円を獲得した事例

バイク便をしていた被害者男性Bさんが、Uターンしてきた車に衝突されて転倒し、左右の手首を骨折してしまいました。

Bさんは後遺障害等級12級が認められましたが、12級が後遺障害の評価として妥当なのか分からなかったため、リンクスの弁護士の無料相談にいらっしゃいました。

リンクスの弁護士が、保険会社から送られてきた後遺障害の認定理由を見たところ、左手首の可動域制限で12級が認められていましたが、右手首については痛みで14級しか認められていませんでした。

このままだと弁護士基準で計算しても、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせて4~500万円、その他の損害を合わせても1000万円程度の損害賠償金額になりそうでした。

そこで、リンクスの弁護士は、右手首の骨折について、神経症状としての12級を求めて異議を申し立てて、慰謝料の増額を狙うこととしました。

その結果、右手首についても後遺障害12級が認められて2つの等級の併合で11級となり、Bさんは慰謝料を含めて1800万円の損害賠償金を受け取ることができました。

この事例について詳しく知りたい方は、「手首骨折の後遺症は?全治何か月で痛みはいつまで?リハビリやギプス期間は?バイクのUターン事故で後遺障害併合11級となり1800万円獲得事例をご紹介」をご覧ください。

脊椎の骨折で後遺障害8級となり慰謝料等で3000万円を獲得した事例

被害者のCさんは交通事故によって頚椎を損傷し、頚椎を安定させるために脊椎固定術を受けることとなり、その結果、首の可動域も制限されることとなり、リンクスの弁護士の無料相談にお越しになりました。

被害者のCさんは交通事故によって頚椎を損傷し、頚椎を安定させるために脊椎固定術を受けることとなり、その結果、首の可動域も制限されることとなり、リンクスの弁護士の無料相談にお越しになりました。

被害者は、リンクスのアドバイスを受けて、後遺障害診断書を作成することになりました。その際、首の可動域が2分の1以下に制限されている可能性があったことから、頸椎の可動域の測定を実施してもらいました。

その結果、自賠責保険は、脊柱に運動障害を残すものとして後遺障害8級を認定し、慰謝料を含めて819万円が支払われました。

その後、リンクスの弁護士は、弁護士基準の慰謝料を求め、保険会社と示談交渉をしましたが、折り合えずに裁判になりました。

加害者の保険会社は、裁判において、脊椎固定術は不要であったと主張して、後遺障害等級を争い、後遺障害11級相当であると主張してきました。

これに対し、リンクスの弁護士は、主治医と協議を重ね、脊椎固定術が必要であったことを証明するための意見書にしてもらうことができました。

また、リンクスの顧問医も同様の意見であったため、顧問医からも意見書をもらうことができました。

その結果、被害者は、自賠責保険から支払われた慰謝料819万円を含めて3000万円の損害賠償金を獲得することができました。

この事例について詳しく知りたい方は「頚椎骨折とは?圧迫骨折の後遺症はどうなる?首の骨折れたら症状や完治期間は?脊柱の運動障害で後遺障害8級が認められ3000万円の賠償事例を紹介」をご覧ください。

高次脳機能障害7級で裁判となり慰謝料等で6300万円獲得した事例

裁判になった経緯

事故当時中学生だった被害少年D君は、交通事故で脳挫傷と診断されました。

D君の両親は、今後どのような病院で治療を受ければよいのか不安になり、リンクスの無料相談を利用されました。

リンクスの弁護士は、D君のご両親に高次脳機能障害の名医とされる専門医を紹介し、後遺障害診断書を作成してもらったところ、自賠責保険で後遺障害7級の認定を受けることができ、自賠責保険から慰謝料を含めて1051万円の支払いを受けることができました。

その後、リンクスの弁護士は、弁護士基準の慰謝料を求め、保険会社と示談交渉をしましたが、後遺障害7級に見合う慰謝料の支払いを拒否したため、裁判になりました。

保険会社側の弁護士の裁判での主張

保険会社側の弁護士はD君は大学を合格しており後遺障害7級は高すぎると主張しました。

リンクスの弁護士の反論

これに対し、リンクスの弁護士は、大学に合格はしたが志望校ではなかったし、進学後のアルバイトでも失敗をしたり叱責されることがあり、後遺障害7級は妥当であると主張するとともに、高次脳機能障害の名医に詳細な意見書の作成をお願いして、裁判に提出しました。

その結果、裁判所は、保険会社が被害少年に後遺障害7級の慰謝料を含めて5300万円を支払う和解案を提示しました。

被害少年の両親はこの和解案に応じることにされ、自賠責保険金1051万円と合わせて6300万円余りの損害賠償金の支払を受けることに成功しました。

この事例について詳しく知りたい方は「中学生(事故当時)が高次脳機能障害専門医に転院受診して後遺障害7級が認められ6300万円の損害賠償金の支払を受けた事例」をご覧ください。

交通事故の死亡慰謝料等で1億円超を支払わせる示談が成立した事例

原付バイクの後部座席に乗っていた10代の少年E君が、右折対向車との事故で亡くなりました。

原付バイクの後部座席に乗っていた10代の少年E君が、右折対向車との事故で亡くなりました。

少年の母親が、加害者の事故後の対応に問題を感じ、リンクスの交通事故に強い弁護士の無料相談を利用しました。

E君は、将来的に母親を養っていく予定であったため、一家の支柱としての死亡慰謝料の増額が認められるべきであると主張しました。

その結果、死亡慰謝料について、相場の2000万円~2500万円を上回る2800万円が認められ、総額で1億円を超える損害賠償金が認められました。

この事例について詳しく知りたい方は「交通死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?1億円の損害賠償を受けた解決事例をご紹介」をご覧ください。

交通事故の慰謝料の2つの減額事例

通院日数が少なくて入通院慰謝料が減額された事例

通院期間に比して実際に通院した日数が少ない場合、入通院慰謝料の相場から慰謝料が減額されることがあります。

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)は、むち打ち症で他覚所見がない場合等について、「通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」としています。

例えば、打撲捻挫で6か月間通院したものの、その間の通院日数が30日という場合、通院期間を基礎とすれば、慰謝料算定表の通院6月の慰謝料89万円になりますが、通院日数を基礎とすれば30日×3=90日になるので、慰謝料算定表の通院3月の慰謝料53万円になる可能性があります。

| 通院 | 慰謝料 |

|---|---|

| 1月 | 19万円 |

| 2月 | 36万円 |

| 3月 | 53万円 |

| 4月 | 67万円 |

| 5月 | 79万円 |

| 6月 | 89万円 |

被害者にも事故に落ち度(過失)があることで入通院慰謝料が減額された事例

被害者にも過失がある場合、被害者の過失割合に応じて、入通院慰謝料の相場から慰謝料が減額されることがあります。

例えば、打撲捻挫で6か月通院したものの、被害者に過失が3割ある場合、慰謝料算定表の通院6月の慰謝料89万円から3割減額され、慰謝料は62万3000円になってしまいます。

これに加えて、治療費や休業補償の支払いを受けていた場合、その3割も被害者の負担になるので、慰謝料から差し引かれることになります。

【事故別・怪我別】交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れ

交通事故の慰謝料をもらうまでのステップとタイムラインは、軽傷で後遺症が残らなかった場合、むちうち打撲等で後遺症が残った場合、骨折等の重傷で後遺症が残った場合、死亡事故の場合で異なります。

軽傷で後遺症が残らなかった場合は治療終了から2~3ヶ月後

軽傷で後遺症が残らなかった場合に、交通事故の慰謝料をもらえるのは治療終了から2~3ヶ月後になります。

軽傷で後遺症が残らなかった場合に、交通事故の慰謝料をもらうまでのステップとタイムラインは次のとおりです。

- 事故発生

- 治療終了(事故から数か月)

- 医師が治療終了月の診断書を作成して保険会社に送付(治療終了の翌月)

- 保険会社が慰謝料を計算して被害者に通知(数週間)

- 被害者が慰謝料を確認して保険会社と交渉(数週間)

- 交渉が成立して慰謝料を含む示談金の振り込み(1~2週間)

軽傷で後遺症が残らなかった場合、示談が成立する際に入通院慰謝料(傷害慰謝料)をまとめてもらうことが多いです。

入通院慰謝料は、怪我の重さと入通院の日数で決まりますので、毎月作成する診断書が最後まで揃わないと金額が決まりません。

医師が治療終了後に最後の月の診断書を作成して保険会社に送るのが早くても治療終了月の翌月です。

その後、被害者と保険会社が診断書を基に入通院慰謝料やその他の損害を計算し、交渉します。

そして、被害者と保険会社の間で示談書を交わし、保険会社が被害者の銀行口座に慰謝料を振り込みます。

このような過程を経るため、交通事故の慰謝料をもらえるのは治療終了から2~3ヶ月後になります。

むちうち打撲等で後遺症が残った場合は事故発生から治療期間を含め1年

むちうち打撲等で後遺症が残った場合、治療や後遺障害診断書の作成、自賠責保険の後遺障害等級認定を経て示談が成立するまでには1年程度かかりますが、自賠責保険の後遺障害等級認定の段階で慰謝料の一部を前払いしてもらうことができます。

自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請する場合、早い段階から弁護士に依頼することが多いので、交通事故を弁護士に依頼した場合のステップとタイムラインを説明します。

- 事故発生

- 治療終了(事故から半年)

- 医師が後遺障害診断書を作成(治療終了の翌月)

- 自賠責保険の後遺障害等級認定(2~3ヶ月)

- 弁護士が慰謝料を計算して保険会社に請求(数週間)

- 保険会社が慰謝料を確認して対案を提示(数週間)

- 弁護士と保険会社の間で示談交渉(1~2ヶ月)

- 示談が成立して慰謝料を含む示談金の振り込み(1~2週間)

示談が成立せずに裁判になる場合には、これ以上かかることもあります。

骨折等の重傷で後遺症が残った場合は事故発生から治療期間を含め1~2年

骨折等の重傷で後遺症が残った場合、治療や後遺障害診断書の作成、自賠責保険の後遺障害等級認定を経て示談が成立するまでには1~2年程度かかりますが、自賠責保険の後遺障害等級認定の段階で慰謝料の一部を前払いしてもらうことができます。

自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請する場合、早い段階から弁護士に依頼することが多いので、交通事故を弁護士に依頼した場合のステップとタイムラインを説明します。

- 事故発生

- 治療終了(事故から1年~1年半程度)

- 医師が後遺障害診断書を作成(治療終了の翌月)

- 自賠責保険の後遺障害等級認定(2~3ヶ月)

- 弁護士が慰謝料を計算して保険会社に請求(数週間)

- 保険会社が慰謝料を確認して対案を提示(数週間)

- 弁護士と保険会社の間で示談交渉(1~2ヶ月)

- 示談が成立して慰謝料を含む示談金の振り込み(1~2週間)

示談が成立せずに裁判になる場合には、これ以上かかることもあります。

死亡事故で慰謝料を受け取るまでには2~4年

死亡事故の場合、加害者の刑事裁判を終えてから示談をすることが多く、民事裁判になる場合も多いため、事故から2~4年かかることもあります。

なお、自賠責保険に死亡保険金を直接請求(被害者請求)した場合には、慰謝料が前払いされます。

人身事故の被害者がもらえる慰謝料以外の賠償金

治療費

通常は保険会社が病院に直接支払いますが、打ち切られる場合があるので注意が必要です。

保険会社が被害者に健康保険の利用を勧めてくる場合があります。

被害者としては抵抗を感じるかもしれませんが、健康保険を利用する場合でも保険会社が被害者の自己負担部分を病院に直接支払うことが多いですし、被害者にとってメリットがある場合も多いです。

詳しくは、「交通事故で健康保険を使ってほしいと言われたら?デメリットは?過失割合が関係?」をご覧ください。

通院交通費

通院に要した交通費です。

公共交通機関を利用する場合には問題なく支払われますし領収証も不要です。

これに対し、タクシーを利用する場合には、タクシーを利用する必要性を保険会社に認めてもらう必要がありますし、領収証も必要です。

休業補償

交通事故による怪我で仕事を休業した場合の補償です。

給与所得者の場合には勤務先に休業損害証明書を作成してもらって支払いを受けますが、休業補償は打ち切られることがあります(関連記事:休業補償の打ち切り)。

自営業の場合には資料を提出して休業による損害を証明する必要があります(関連記事:自営業者の休業補償)。

主婦の場合は家事労働に支障が出ている場合には休業補償が支払われます(関連記事:主婦が追突事故でむちうちに!休業損害慰謝料の計算方法は?)。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。後遺障害等級に応じて、次の3つの数字を掛け合わせて補償額を決めることになりますが、保険会社は、労働能力喪失割合や労働能力喪失期間を低く見積もることが多く、満額で計算していることはまずありません。

後遺障害逸失利益は、次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。

- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)

- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合

- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)

後遺障害等級ごとの労働能力喪失割合は次の表のとおりです。

後遺障害等級別の後遺障害逸失利益について詳しくお知りになりたい方は、下記の表の等級の欄をクリック/タップしてください。

| 後遺障害等級 | 割合 |

|---|---|

| 後遺障害1級 | 100% |

| 後遺障害2級 | 100% |

| 後遺障害3級 | 100% |

| 後遺障害4級 | 92% |

| 後遺障害5級 | 79% |

| 後遺障害6級 | 67% |

| 後遺障害7級 | 56% |

| 後遺障害8級 | 45% |

| 後遺障害9級 | 35% |

| 後遺障害10級 | 27% |

| 後遺障害11級 | 20% |

| 後遺障害12級 | 14% |

| 後遺障害13級 | 9% |

| 後遺障害14級 | 5% |

死亡逸失利益

被害者が死亡したことで失われた収入に対する補償です。

死亡事故の主な賠償金は、死亡慰謝料と死亡逸失利益になります(関連記事:死亡事故の賠償金保険金の平均や最高額は?)。

交通事故慰謝料に関するよくある質問

物損事故で慰謝料はもらえる?

物損のみであれば慰謝料はもらえないのが原則です。例外としてペットは法律上は物扱いですが、交通事故でペットが亡くなった場合には数万円~数十万円程度の慰謝料が認められることがあります。

人身事故にしなくても慰謝料はもらえる?

怪我をして通院していれば人身事故にしなくても慰謝料はもらえます。ただし、人身事故にしないと事故状況に関する記録である実況見分調書を取得できないので、事故状況に争いがある場合には、人身事故にした方が無難です。

交通事故の慰謝料の最大額は?

死亡事故や後遺障害1級で支払われる2800万円が基準内での最大額ですが、3000万円台まで支払われることがありますし、その他の損害を合わせれば1億円を超えることもあります。

交通事故の慰謝料をもらったら税金はかかりますか?

交通事故の被害者が精神的苦痛に対する損害賠償としても慰謝料を受け取っても非課税なので、税金はかかりません。

出典:国税庁「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」

交通事故の慰謝料のまとめ

- 交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります

- 交通事故の慰謝料の金額の基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があります

- 交通事故の慰謝料の最低額が自賠責基準で、最高額が弁護士基準です

- 弁護士に依頼しないと弁護士基準の慰謝料を支払わせるのは難しいです

- 弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を獲得しましょう

交通事故の慰謝料は弁護士の無料電話相談を!

法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス

代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

- 顧問医師

- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。

後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

| 経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |

|---|

LINX無料相談の5つのメリット

- 交通事故の流れを図で分かりやすく

- お客様の置かれた状況を親身になって

- 後遺障害等級の見込みをプロの目線で

- 獲得できる賠償金は漏れなく最大限

- お客様にとって最適な解決をアドバイス

交通事故でお悩みの方全国で実績豊富なリンクスにご相談ください!

交通事故のトラブルを保険会社に任せていませんか?弁護士費用特約を利用すれば費用もかからず

交渉から解決までを一任可能。弁護士に依頼するだけで慰謝料が大幅に増額するケースも

- お電話で

無料相談【全国対応】 -

0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)