兄弟の相続はどこまでできる?遺産相続の割合は配偶者がいるとどうなる?

弟を亡くした姉が預金残高を開示しない弟の嫁から1800万円を取得した事例

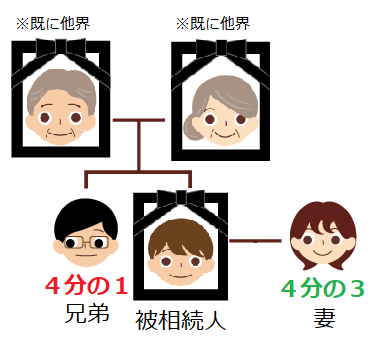

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子や親・祖父母がいない場合です。配偶者がいる場合の相続割合は兄弟で4分の1ですが、配偶者がいない場合は兄弟のみが相続人になります。ただし、遺言書がある場合には、遺言書が優先されます。

記事では、法律事務所リンクスの遺産相続問題に精通した弁護士が、配偶者がいる兄弟の相続について、

- 兄弟姉妹が相続人になるための具体的な法的条件

- 相続できる場合の遺産の割合(法定相続分)

- 遺言書の有無が相続に与える影響

- 実際に起こりがちなトラブル事例とその対処法

- 相続手続きの具体的な流れと注意点

独身の兄弟が亡くなった時の相続については、「独身の兄弟が亡くなった時の相続は?相続割合・相続税・手続きを解説」をご覧ください。

兄弟の相続はどこまで?相続人になるための「3つの条件」

「兄弟なのだから、遺産を相続するのは当然だ」と感じるかもしれませんが、法律上のルールは異なります。民法では、誰が遺産を相続できるかについて、「法定相続人」とその「相続順位」を明確に定めています 。この順位が上の人が一人でもいる場合、下の順位の人に相続権は回ってきません。

「兄弟なのだから、遺産を相続するのは当然だ」と感じるかもしれませんが、法律上のルールは異なります。民法では、誰が遺産を相続できるかについて、「法定相続人」とその「相続順位」を明確に定めています 。この順位が上の人が一人でもいる場合、下の順位の人に相続権は回ってきません。

まず大原則として、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に法定相続人となります 。その上で、他の親族は以下の順位に従って、配偶者と共に相続人となります。兄弟姉妹は「第三順位」と、相続できる可能性が最も低い立場に置かれています。

兄弟姉妹が相続人になるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

条件1:亡くなった兄弟に子供や孫がいない(第一順位の相続人がいない)

相続順位の最も高い「第一順位」は、亡くなった方の子供です。これには、実子だけでなく、養子、離婚した前妻との間の子供、認知した子供もすべて含まれます 。子供が一人でもいる場合、相続権はそこで確定し、親や兄弟姉妹には移りません。

また、もし子供がすでに亡くなっている場合でも、その子供にさらに子供、つまり亡くなった方から見て孫がいれば、その孫が親の代わりに相続権を引き継ぎます。これを「代襲相続」といいます 。したがって、「子供も孫もいない」ことが第一の条件です。

条件2:亡くなった兄弟の両親や祖父母がすでに亡くなっている(第二順位の相続人がいない)

第一順位の相続人(子供や孫)が誰もいない場合に、初めて「第二順位」の相続人に権利が移ります。第二順位は、亡くなった方の直系尊属、つまり両親です。もし両親がすでに他界している場合は、祖父母が存命であれば祖父母が相続人となります 。

【図解】法定相続人の順位と兄弟姉妹の位置づけ

相続順位の仕組みは複雑に感じられるかもしれませんが、下の図を見ると関係性が明確になります。兄弟姉妹は、第一順位と第二順位の相続人が誰もいない場合にのみ、相続の舞台に登場できることがわかります。

法律がこのように定めている背景には、故人との生活的な結びつきや経済的な依存関係が強い親族を優先的に保護するという考え方があります。配偶者や親子関係が、兄弟姉妹という横の関係よりも優先されるのは、このためです。ご自身の感情的なつながりと法律上の扱いが異なる場合があることを、まずは冷静に受け止めることが重要です。

遺産相続の兄弟の割合は4分の1

上記の3つの条件をすべて満たし、兄弟姉妹が相続人となった場合、どれくらいの割合の遺産を受け取れるのでしょうか。遺言書がない場合に法律で定められた相続割合のことを「法定相続分」といいます 。

例えば、嫁がいる弟が亡くなって、子供なし親なしという場合、相続割合は、配偶者である嫁が4分の3、兄弟が4分の1ということになります。

例えば、嫁がいる弟が亡くなって、子供なし親なしという場合、相続割合は、配偶者である嫁が4分の3、兄弟が4分の1ということになります。

兄弟姉妹の側が遺産相続で注意すべき点

生前、被相続人の嫁との関係が良好であっても、被相続人が亡くなったことで、相続問題が発生することがあります。

被相続人の嫁としては夫の相続財産を手放したくないのかもしれません。

しかし、被相続人の兄弟姉妹としても、被相続人と一緒に育ってきたわけですし、嫁にすべての遺産を相続させるという遺言もないわけですから、相続割合に応じた遺産を受け取る権利があるわけです。

とはいえ、被相続人の財産を管理しているのは被相続人の配偶者ですので、遺産分割を受けるのは容易ではありません。

兄弟の遺産を嫁に独り占めされないための対策

- 兄弟の遺産を把握していない場合には嫁に相続財産の開示を求める。

- 遺産の開示を受けたら嫁に遺産分割協議を申し入れる。

- 遺産分割協議に応じない場合には遺産分割調停を起こす。

① 嫁への相続財産の開示の申し入れ

通常、兄弟は遺産を把握していないことが多いので、相続財産の開示を申し入れる必要があります。

また、嫁がすべての相続財産に関する情報を開示しているかを検証するため、きちんとした相続財産調査をする必要があります。

② 嫁との遺産分割協議

相続財産を把握したら、嫁との間での遺産分割協議をすることになりますが、嫁は兄弟に遺産を渡したくないということで、遺産分割協議にきちんと応じないことが多く、その場合には遺産相続に強い弁護士の助けが必須です。

③ 嫁を相手方とした遺産分割調停

嫁が遺産分割協議に応じない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、自身の相続分を守るしかありません。

法律事務所リンクスの解決事例をご紹介します。

兄弟を亡くした姉が預金残高を開示しない弟の配偶者から1800万円を取得した事例

無料相談に至る経緯

ご相談者様はお亡くなりになられた被相続人の姉(法定相続分4分の1)でした。生前から弟とは仲良くしていましたが、弟の嫁とは疎遠でした。弟が闘病している際にも、嫁は弟に冷淡であるように感じていました。

ご相談者様は、弟が闘病の末に亡くなったことに落ち込んでましたが、その矢先、弟の嫁が次のような手紙を送ってきました。

- 持ち家の名義を変更したいので登記に必要な書類に署名捺印をして欲しい

- 銀行口座を解約したいので書類に署名捺印をしてほしい

- 実印を押して印鑑証明書を送ってほしい

ご相談者様は、弟の嫁が弟が亡くなる直前に自宅をリフォームしていたということを聞いており、名義変更に複雑な気持ちを持っていました。その上、預金の残高も取引履歴も示されないまま、口座の解約に協力するよう一方的に求められたこともあり、どうしてよいか分からず、リンクスの無料相談にお越しになられました。

リンクスからのご提案

リンクスの弁護士は、無料相談の際に、次のようなご提案をさせて頂きました。

リンクスの弁護士は、無料相談の際に、次のようなご提案をさせて頂きました。

- 弟の嫁に預金の残高証明や取引履歴を開示するよう求める。

- 開示されない場合にはリンクスの方で相続財産の調査をする。

- リフォーム資金の出所も調査する

ご相談者様は、リンクスの弁護士の方針に納得され、ご依頼を受けることとなりました。

リンクスにおける解決方法

① 取引履歴の開示請求

まず、相手方に弁護士が依頼を受けたことを示す受任通知を送って取引履歴の開示を求めたところ、相手方はすぐに弁護士を入れてきました。そこで、弁護士の方に取引履歴の開示を求めたところ、お亡くなりになる直前に多額の出金がなされていることが明らかになりました。

② 出金の趣旨の確認

相手方の弁護士は葬儀費用などに使用したと説明しましたが、当初そのような説明がなされていなかった上に、リフォームの時期にリフォーム代金相当額が出金されていたことから、遺産に持ち戻すように主張しました。

③ 交渉で解決

相手方は1000万円以上の出金を遺産に持ち戻すことになった結果、相続財産の合計額は7200万円になりましたので、法定相続分の4分の1相当額である1800万円の代償金の支払を受けることを内容とする遺産分割協議がまとまりました。

遺言書があれば兄弟は相続できない?兄弟に「遺留分」はない

これまで説明してきた法定相続分は、あくまで有効な遺言書がない場合のルールです。日本の法律では、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます 。そして、兄弟姉妹の相続において、この遺言書の存在が決定的な意味を持つことになります。その理由は、兄弟姉妹には「遺留分」という権利が認められていないからです。

遺留分とは?最低限保障される遺産の取り分

遺留分とは、特定の相続人(配偶者、子供、親)に対して法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです 。例えば、遺言書に「全財産を愛人に譲る」と書かれていたとしても、残された配偶者や子供は「遺留分を侵害されている」として、財産を受け取った人に対して一定の金銭を請求することができます。これは、近しい遺族の生活を守るための強力な権利です。

兄弟姉妹と甥・姪には遺留分が認められていない

しかし、この遺留分という最低限の保障は、兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には一切認められていません 。

なぜなら、法律は兄弟姉妹を、配偶者や子供に比べて故人との血縁関係や生活上の結びつきが遠い関係と位置づけており、その生活が故人の遺産に依存している可能性が低いと考えているためです 。この点が、兄弟姉妹の相続における最大の弱点であり、最も注意すべきポイントです。

「全財産を妻に相続させる」という遺言の絶大な効力

兄弟姉妹に遺留分がないという事実は、遺言書の効力を絶対的なものにします。

例えば、亡くなった兄弟が「全財産を妻に相続させる」という内容の有効な遺言書を残していた場合、法定相続人として他に兄弟姉妹しかいなければ、その遺言は完全に有効です。兄弟姉妹は遺産を1円も相続することができず、それに対して法的に異議を申し立てる(遺留分侵害額請求をする)こともできません 。

つまり、兄弟姉妹の相続権は、遺言書一枚で完全に失われる可能性があるのです。このため、相続手続きを開始するにあたって、何よりもまず遺言書の有無を確認することが不可欠となります。遺言書の存在が、法定相続分の話が意味を持つか、それとも全くの無意味になるかを分ける分岐点となるのです。

この法的な現実が、残された配偶者と兄弟姉妹との間に大きな力の差を生み出します。遺言書で全財産を相続した配偶者は、法的には兄弟姉妹に対して遺産を分け与える義務も、情報開示に応じる義務もありません。この力関係の不均衡が、後述する様々なトラブルの根源となるのです。

兄弟の相続で発生しがちなトラブルと弁護士による対処法

法律上のルールを理解しても、実際の相続は感情的な対立や手続き上の困難が伴うことがほとんどです。特に、関係性が希薄になりがちな義理の兄弟姉妹(亡き兄弟の配偶者)や、他の兄弟姉妹との間では、様々なトラブルが発生しがちです 。

トラブル1:亡き兄弟の配偶者との対立

最も多い「自宅不動産」をめぐる争い

最も典型的なトラブルは、遺産の大部分を占めるのが、配偶者が現在住んでいる自宅不動産であるケースです。法律上、兄弟姉妹は不動産の評価額のに相当する権利を持ちますが、住んでいる配偶者に対して「家を売って現金で分けてほしい」と要求しても、簡単には応じてもらえません。かといって、兄弟姉妹がその家に住むわけにもいかず、結果として権利はあるのにお金に換えられない「塩漬け」状態になってしまうことがあります 。

配偶者の居住権とは?兄弟が家を売却できない可能性

2020年4月の民法改正で「配偶者居住権」という新しい権利が創設されました。これは、残された配偶者が、自宅の所有権を持っていなくても、終身または一定期間、無償でその家に住み続けることができる権利です 。

この権利が遺言や遺産分割協議で設定されると、兄弟姉妹はたとえ自宅の所有権の一部を相続したとしても、配偶者が住んでいる限り、その家を売却することは事実上不可能になります。買い手からすれば、他人が住み続ける権利のついた物件は極めて価値が低いためです 。

遺産の詳細を開示してもらえない

亡くなった兄弟の預金通帳や不動産の権利証などを配偶者がすべて管理しており、兄弟姉妹に対して財産の詳細を一切開示してくれない、というケースも頻発します。これでは遺産の総額がわからず、自分たちの取り分がいくらになるのか計算すらできません 。

【弁護士による対処法】 弁護士が代理人として介入し、内容証明郵便などで正式に財産目録の開示を請求します。それでも相手が応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所の手続きを通じて財産調査(弁護士会照会や調査嘱託など)を行うことが可能です。

義理の兄弟姉妹(配偶者)と連絡を取りたくない・連絡が取れない

そもそも、亡き兄弟の配偶者と疎遠であったり、感情的なしこりがあったりして、直接連絡を取ること自体が精神的な負担になることも少なくありません 。

【弁護士による対処法】 弁護士がすべての交渉の窓口となります。法律に基づいた冷静なやり取りを代理人が行うことで、依頼者様は直接の対話によるストレスから解放され、感情的な対立を避けながら手続きを進めることができます 。

トラブル2:他の兄弟姉妹との対立

相続人が兄弟姉妹複数人いる場合、不動産や株式など、物理的に分けにくい財産の分割方法をめぐって意見が対立することがあります。「誰が不動産を相続するのか」「売却して現金で分けるのか」といった点で合意に至らず、協議が停滞します 。

トラブル3:相続手続きそのものの難航

相続人が多く、連絡調整が困難(代襲相続)

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、すでに亡くなっている兄弟がいる場合、その子供である甥や姪が代襲相続人となり、相続人の数が一気に増えることがあります。例えば、相続人が兄弟3人だったはずが、うち1人が亡くなりその人に子供が4人いれば、合計6人の相続人で協議をしなければならず、全員の合意を取り付けるのは非常に困難になります 。

疎遠・行方不明の兄弟がいて協議が進まない

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。一人でも連絡が取れない、あるいは協力してくれない相続人がいると、手続きが完全にストップしてしまいます 。

【弁護士による対処法】 戸籍をたどり、疎遠な相続人の現在の住所を特定します(これを「戸籍の附票」で調査します)。

兄弟が相続する場合の具体的な手続きの流れ

兄弟姉妹が相続人となる場合の手続きは、一般的に以下のステップで進みます。特に相続人調査が複雑になる傾向があるため、注意が必要です 。

STEP1:遺言書の有無を確認する

すべての手続きの出発点です。前述の通り、遺言書の有無と内容によって、兄弟姉妹の相続権が根本から変わるため、最優先で確認します。公正証書遺言であれば公証役場に、自筆証書遺言であれば法務局の保管制度を利用しているか、あるいは自宅や貸金庫などを探します。

STEP2:相続人を確定させる(戸籍謄本の収集)

誰が正式な相続人であるかを法的に確定させる作業です。これには、亡くなった兄弟の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)を取り寄せる必要があります。

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、これに加えて、

- 第一順位の相続人(子・孫)がいないことを証明するための戸籍

- 第二順位の相続人(父母・祖父母)が全員亡くなっていることを証明するための戸籍

- 第三順位である兄弟姉妹全員を確定させるための、親の戸籍

- すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子供(甥・姪)を確定させるための戸籍

など、膨大な量の戸籍収集が必要となり、非常に手間と時間がかかります 。

STEP3:相続財産を調査する

不動産(登記事項証明書、固定資産評価証明書)、預貯金(残高証明書)、有価証券、生命保険、自動車などプラスの財産と、借金やローン、未払いの税金などマイナスの財産をすべてリストアップし、「財産目録」を作成します 。

STEP4:遺産分割協議を行う

確定した相続人全員で、調査した遺産をどのように分けるか話し合います。全員が遠方に住んでいる場合は、電話や手紙、オンラインでのやり取りも可能ですが、全員の合意が必要です 。

STEP5:遺産分割協議書を作成する

全員の合意内容を法的な書面にまとめます。これが「遺産分割協議書」です。この書類には、誰がどの財産を相続するのかを具体的に明記し、相続人全員が署名し、実印を押印します。そして、全員分の印鑑証明書を添付する必要があります 。法務局などがひな形を公開していますが、財産が多い場合や分割方法が複雑な場合は、専門家に作成を依頼するのが安全です 。

知っておくべき兄弟相続の特殊ケースと注意点

兄弟姉妹が関わる相続には、他の相続とは異なるいくつかの特殊なルールが存在します。これらを知らないと、相続分を誤って計算したり、予期せぬ税負担を強いられたりする可能性があります。

兄弟がすでに亡くなっている場合:甥・姪による「代襲相続」

相続人となるはずだった兄弟が、被相続人(今回亡くなった兄弟)よりも先に亡くなっていた場合、その亡き兄弟の子供、つまり甥や姪が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます 。甥や姪は、亡き親(兄弟)が受け取るはずだった相続分を、その子供たちの人数で均等に分け合います。

ただし、重要な制限があります。子供の代襲相続は孫、ひ孫と続いていきますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。つまり、甥や姪までしか代襲できず、甥や姪もすでに亡くなっている場合に、その子供(姪孫・てっそん)がさらに代襲することはありません。これを「再代襲の禁止」といいます 。

異母・異父兄弟(半血兄弟)がいる場合の相続分

亡くなった兄弟に、父親または母親のどちらか一方のみが同じ兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)がいる場合、その相続分は、両親が同じ兄弟姉妹(全血兄弟)とは異なります。

民法では、**半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の相続分の半分()**と定められています 。

- 具体例:相続人が全血兄弟1人と半血兄弟1人の場合

- 相続分の比率は となります。

- 兄弟姉妹全体の相続分(遺産全体の)のうち、

- 全血兄弟が を取得

- 半血兄弟が を取得

このルールは相続トラブルの原因となりやすいため、正確な計算が必要です。

相続税は2割加算される

相続税には「2割加算」という制度があります。これは、財産を相続した人が、亡くなった方の配偶者、一親等の血族(子供や親)以外である場合に、算出された相続税額が2割増しになるというものです 。

兄弟姉妹や、その代襲相続人である甥・姪は、この2割加算の対象となります。法律上、これらの親族への相続は、世代を飛び越えたり、より遠い関係への承継と見なされたりするため、税負担が重く設定されているのです 。

- 具体例:

- 計算の結果、納めるべき相続税額が100万円だった場合、兄弟姉妹は を納税しなければなりません。

これらの特殊ルールは、一般の方には馴染みがなく、見落とされがちです。相続手続きを始める前に、ご自身のケースにどのルールが適用されるのかを専門家に確認することが、後のトラブルを避ける上で非常に重要です。

兄弟の相続問題で弁護士に相談すべき理由

配偶者がいる兄弟の相続は、これまで見てきたように、法律上のルールが複雑で、感情的な対立も生じやすく、手続きも煩雑です。ご自身だけで対応しようとすると、多大な時間と労力、精神的なストレスを要するだけでなく、思わぬ不利益を被るリスクもあります。このような状況でこそ、相続問題の専門家である弁護士にご相談いただく価値があります。

複雑な相続人調査・財産調査を任せられる

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人を確定させるための戸籍収集は非常に広範囲に及びます。また、疎遠だった兄弟の財産を正確に把握するのは困難です。弁護士は職務上の権限を用いて、戸籍の収集や金融機関への照会などを迅速かつ正確に行い、相続の全体像を明らかにします 。

感情的な対立を避け、冷静な交渉が可能になる

亡き兄弟の配偶者や他の兄弟との話し合いは、感情的になりがちです。弁護士が代理人として交渉の窓口に立つことで、法的な論点に絞った冷静な話し合いが可能になります。依頼者様は直接のやり取りから解放され、精神的な負担を大幅に軽減できます 。

遺産分割協議がまとまらない場合は「遺産分割調停」へ

当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。これは、裁判官と調停委員という中立な第三者を交えて話し合いを進める手続きです 。調停は法的な手続きであり、適切な主張と立証が求められるため、弁護士によるサポートが極めて有効です。調停には1年以上の期間を要することも珍しくありません 。

弁護士費用について

弁護士への依頼には費用がかかりますが、多くの法律事務所では初回相談を無料で行っています。費用体系は事務所によって異なりますが、一般的には「相談料」「着手金(依頼時に支払う費用)」「報酬金(解決によって得られた経済的利益に応じて支払う成功報酬)」などで構成されています 。費用倒れにならないか、どのような解決が見込めるかなど、まずは一度、無料相談を活用して見通しを確認することをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

Q1: 亡くなった兄弟の妻から「ハンコだけ押して」と書類を渡されました。どうすればいいですか?

A1: 絶対に内容を理解せずに署名・押印してはいけません。それはおそらく、あなたにとって不利な内容が書かれた遺産分割協議書である可能性があります。まずは遺産の全容がわかる財産目録の提示を求め、内容を精査してください。少しでも疑問があれば、押印する前に必ず弁護士にご相談ください。

Q2: 兄弟とは何十年も連絡を取っていません。相続手続きはできますか?

A2: 連絡が取れない兄弟がいても、その人を除外して手続きを進めることはできません。遺産分割協議には相続人全員の参加が必須です。まずは戸籍の附票などで現住所を調査し、連絡を試みる必要があります。それでも行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの法的手続きが必要になります 。

Q3: 亡くなった兄弟の預金口座は凍結されるのですか?

A3: はい、金融機関が名義人の死亡を知った時点で、その口座は不正な引き出しを防ぐために凍結されます。凍結を解除し、預金を引き出すためには、遺産分割協議書や戸籍謄本など、正規の相続手続きを完了したことを証明する書類一式を金融機関に提出する必要があります。

まとめ

配偶者がいる兄弟の相続について、その条件から手続き、注意点までを詳しく解説しました。最後に、最も重要なポイントをまとめます。

- 兄弟姉妹が相続できるのは第三順位:亡くなった兄弟に子供や孫(第一順位)、親や祖父母(第二順位)がいない場合に限られます。

- 法定相続分は配偶者が、兄弟姉妹が:このを兄弟姉妹の人数で分け合います。

- 遺言書が最優先:兄弟姉妹には最低限の取り分を保障する「遺留分」がありません。そのため、「全財産を妻に」という遺言書があれば、兄弟姉妹は一切相続できません。

- トラブルが起きやすい:特に配偶者が住む自宅不動産の扱いや、義理の家族との感情的な対立など、複雑な問題が発生しやすいのが特徴です。

兄弟の相続は、法的に弱い立場に置かれている上、手続きも複雑化しがちです。ご自身の正当な権利を守り、無用なトラブルを避けるためにも、少しでも不安を感じたら、お早めに相続問題に詳しい弁護士へご相談ください。専門家が、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、兄弟姉妹の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ページトップに戻る