遺留分とは簡単に言うと?遺留分侵害額請求の流れをわかりやすく解説

遺留分侵害額請求の注意点が知りたいのですが?

遺留分とは簡単に言うと

遺留分とは簡単に言うと、遺産についての最低限の取り分のことです。

被相続人は遺言をすることで、自分の遺産をどのように処分するかを基本的に自由に決めることができます。

民法が定める相続人(遺産を相続する人)を法定相続人といい、同じく民法が定める相続分(遺産を相続できる割合)を法定相続分といいます。

遺言をすれば、法定相続人以外の人に遺産を与えたり、法定相続分とは異なる割合で遺産を相続させたりできます。

しかし、遺言によって完全に自由に財産を処分できるとすると、被相続人の配偶者や子など、本来遺産を相続できるはずの人が遺産を全く受け取れなくなる可能性もあります。

そこで、法律によって遺留分という最低限の取り分を保障することで、被相続人と一定の身分関係にある人を保護するのが、遺留分の制度です。

遺留分相当の財産を受け取れない場合は遺留分侵害額請求が可能

自分の遺留分に相当する財産を受け取れなかった場合、遺留分侵害額請求をすることが可能です。

遺留分に相当する財産を受け取れないことを、遺留分の侵害といいます。

遺留分権利者が遺留分を侵害された場合、遺留分を侵害した相手に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を支払うように請求できます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

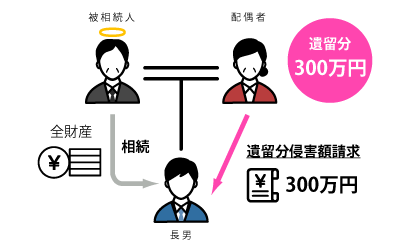

たとえば、法定相続人として被相続人の妻と長男がいる場合に、遺言によって長男だけが全ての遺産を相続したとしましょう。

被相続人の配偶者は遺留分権利者なので、長男が全ての遺産を相続した場合、妻は自分の遺留分を侵害されています。

仮に、妻が侵害された遺留分が300万円だとすると、妻は長男に対して、遺留分侵害額請求として300万円の金銭を支払うように請求できるのです。

遺留分を受け取れる人

遺留分を受け取れるのは、法定相続人のうち被相続人の兄弟姉妹以外の人です。

具体的には、

- 被相続人の配偶者

- 直系卑属(子や孫など)

- 直系尊属(父母や祖父母)

が遺留分権利者にあたります。

被相続人が亡くなって相続が発生する前に、被相続人の子や父母がすでに亡くなっている場合は、代襲相続(子のかわりに孫・父母のかわりに祖父母が相続人になること)が発生しますが、代襲相続人も遺留分権利者です。

たとえば、被相続人の息子である長男が亡くなり、その後に被相続人が亡くなって、法定相続人として配偶者と孫(長男の息子)がいる場合、配偶者と孫はそれぞれ遺留分権利者にあたります。

遺留分を受け取れない人

- 法定相続人のうち被相続人の兄弟姉妹

- 法定相続人でない人

は、遺留分を受け取ることはできません。

遺留分侵害額請求ができるのはどのような場合?

次のような場合に遺留分侵害額請求ができる可能性があります。

- 亡くなった被相続人が遺言で他の相続人の相続割合を法定相続分を超えるように指定した(相続分の指定)

- 亡くなった被相続人が遺言で他の相続人に高額な財産を相続させた(相続させる遺言)

- 亡くなった被相続人が遺言で他人に高額な財産を遺贈した(遺贈)

- 亡くなった被相続人が相続人または他人と亡くなった場合に高額な財産を贈与することを約束していた(死因贈与)

- 亡くなった被相続人が相続人または他人に生前高額な財産を贈与していた(生前贈与)

動画でご覧になりたい方はコチラ

遺留分侵害額請求の流れをわかりやすく解説

遺留分侵害額を請求するには、次のようなことをする必要があります。

- 遺留分の計算をする

- 正しい相手に遺留分侵害額請求をする

- 遺留分侵害額の支払交渉をする

① 遺留分の計算をする

各相続人の遺留分の額がいくらかになるかについては、以下の計算式によって算出します。

①遺留分算定の基礎となる財産額(遺留分算定基礎額)×②各相続人の遺留分割合

正確な計算をするには専門家である弁護士に計算してもらう必要があります。

ここでは、相続人の構成毎の遺留分の割合の表を掲載しておきます。

詳しくは「遺留分の計算方法が知りたいのですが?」でご説明していますので、そちらをご覧ください。

| 相続人の構成 | 各相続人の遺留分 | |||

| 配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟 | |

| 配偶者のみ | 1/2 | |||

| 配偶者と子供 | 1/4 | 1/4の人数割 | ||

| 配偶者と親 | 1/3 | 1/6の人数割 | ||

| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | なし | ||

| 子供のみ | 1/2の人数割 | |||

| 親のみ | 1/3の人数割 | |||

| 兄弟姉妹のみ | なし | |||

② 正しい相手に遺留分侵害額請求をする

遺留分侵害請求は誰に対してできる?

遺留分侵害額を請求する相手は、民法で決められた順番に従わなければなりませんので、相手を選ぶことはできません。

順番は、①相続分の指定を受けた人、②相続させる遺言により財産を受け取った人、③遺贈により財産を受け取った人が同順位の1位、④死因贈与を受けた人が2位、⑤生前贈与を受けた人が3位で、生前贈与が複数ある場合には、時期が後のものから順番に請求することになります。

正しい相手に請求しないと権利を失う

正しい相手に請求をしないまま相続開始から1年が経過すると消滅時効により遺留分の請求ができなくなる可能性があります。

③ 遺留分侵害額の支払交渉をする

遺留分侵害額を支払ってもらえるよう交渉することになりますが、長々と交渉するのは危険です。

その理由は次の3つです。

- 交渉しているうちに消滅時効にかかる可能性がある

- 財産が散逸したり隠される可能性がある

- 再度の相続が発生する可能性がある

交渉に時間がかかるようなら早急に弁護士に依頼相談すべきです。

消滅時効にかかる可能性

遺留分の請求(遺留分侵害額請求)には相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内という消滅時効があります。これは単に請求すればよいというものではありません。

例えば口頭で請求しても、後から1年以内に請求を受けていないと言われる恐れがありますし、手紙で請求しても受け取っていないと言われる可能性があります。このようなことにならないためには、「請求した証拠を残す必要がある」と説明するなどした上で、遺留分の請求通知を内容証明で送るのが望ましいです。

詳しくは「遺留分の時効について知りたいのですが?」をご覧ください。

財産隠しの可能性

遺留分を支払ってもらえるよう交渉しているうちに、財産が散逸したり、隠されてしまう危険があります。

見えない財産は差し押さえることができませんので、注意が必要です。

再度の相続が起きる可能性

相手方が亡くなると相手方の子供が遺留分を支払う義務を相続しますが、支払い義務を負う金額は人数割りになりますので、ひとりひとりに請求して回収しなければならなくなります。

また相続放棄をされてしまうと、請求できなくなってしまいます。

遺留分侵害額請求をする際の注意点は?

① 遺留分侵害額請求をしても簡単に応じてくれることはない

被相続人から遺贈・生前贈与を受けた人は、自分がそれだけの財産を受け取るのにふさわしいからこそ受け取ったと考えるので、遺留分侵害額請求をされても応じてくれないことが多いです。

また、遺留分侵害額請求をした場合、感情がもつれてしまって相手からの反論を誘発し、結果的に不利な事態に追い込まれることがあります。

きちんとした形で遺留分侵害額請求をしたいとお考えであれば、どのような形で請求するか、相手方が支払わない場合にどのような対応をするかなどについて、最初から遺産相続問題に強い弁護士に無料相談された方がよいと思います。

② 遺留分侵害額請求には理屈と証拠が必要

財産をもらって当たり前と考えている相手方に遺留分侵害額を支払わせるには、遺留分侵害額とその根拠について、説得力をもって正確に説明することが大事になります。

また、仮に支払ってもらえない場合、調停や裁判を起こすことを検討しなければなりませんが、遺留分の調停や裁判で重要なのは理屈と証拠です。

したがって、遺留分を請求する段階から、調停・裁判を見据えて証拠を集めつつ、説得力のある理屈を立てておく必要があります。

③ 遺留分侵害額請求は1年以内にしないと消滅時効にかかる

遺留分は、相続開始後、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければ消滅時効にかかる可能性があります。

また、1年以内に請求してもそれから6か月以内に遺留分が支払われない場合、やはり消滅時効にかかる可能性があります。

したがって、遺留分侵害額請求をする場合には、消滅時効が成立しないよう、早い段階から専門家に相談しておいた方がよいです。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺留分侵害額請求は方法が難しい上に、1年という短期の消滅時効がありますので、できる限り早い段階から、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

とりわけ、相手方が早期に遺留分を支払わない場合には、消滅時効が成立しないよう、訴訟を視野に入れた対応を検討しなければなりません。

その場合には、遺留分請求訴訟の経験がある弁護士に依頼する必要が出てきます。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が、遺留分侵害額請求をしたい方のための無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ページトップに戻る