住んでいる家の相続で兄弟がもめる?子供が単独相続して住み続けるには?

親の家を単独で相続することに成功した事例

住んでいる家を単独相続して住み続けるには?

「単独相続」とは相続財産を1人の相続人が相続することです。特に1つの不動産や土地について、複数の相続人のうちの1人が相続することになる場合を「単独相続する」ということが多いです。

住んでいる家を相続して子供が住み続けるには、単独相続する必要があります。

単独相続の必要性

住んでいる家を単独相続をした場合、単独相続をした人がその家に住み続けることができます。

これに対し、他の兄弟との共有にした場合には、売却する場合はもちろんのこと、リフォームする場合にも協議をしなければならず、他の兄弟が承諾しない場合には売却もリフォームも難しいことになります。

単独相続の手続

単独相続には次の3つの手続が必要です。

- 他に相続人がいる場合、単独相続を認めてもらえるように、遺産分割協議をします。

- 単独相続が認められたら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員は実印で署名捺印をします。

- 単独名義での登記をします。

不動産を単独相続できるかどうかの判断基準

相続人が相続できる財産は、原則として自分が相続できる財産額である相続分(遺産総額×自分の相続割合)の範囲内に限定されます。

したがって、自分が単独相続したい不動産の評価額が、自分が相続できる相続分の範囲内なのかこれを超えるのかをまず検討する必要があります。

①単独相続したい不動産の評価額

遺産分割における不動産の評価額は、不動産の売却価格(時価)となるのが原則であり、正式には不動産鑑定士に鑑定してもらう必要があります。

しかし、不動産の評価額には固定資産評価額、路線価、公示価格などの公的な評価額もありますので、相続人全員がこれらを用いて評価することに同意すれば、これらを用いても構いません。

単独相続したい相続人としては、遺産分割においては単独相続したい不動を低く評価してもらう方が得なので、他の相続人が固定資産評価額で納得してくれるのであれば、それを前提に話を進めて行けばよいことになります。

もし、他の相続人が不動産の売却価格(時価)を主張する場合でも、いきなり不動産鑑定士に依頼すると費用が高いので、懇意にしている不動産会社に売却価格の査定をしてもらい、遺産分割協議の参考にすることが多いです。

②自分の相続分の算出方法

不動産の査定額を基にその他の相続財産を含めた遺産総額を算出して、自分の相続割合を掛けて算出します。

単独相続したい不動産が自分の相続分の範囲に収まっている場合

①単独相続したい不動産の評価額と②自分の相続分の算出方法を比較して、①の方が小さいのであれば、単独相続は可能です。

ただし、他の相続人も不動産を引き継ぎたいと考えている場合、まずは遺産分割協議の中で、どちらがその不動産を引き継ぐのがよいのかを協議することになりますが、それでもまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を起こして解決を図ることになります。

相続人の誰が不動産を引き継ぐのにふさわしいのかについて、遺産分割調停における話し合いで決まらない場合には、裁判官による審判で強制的に決定されることになります。

単独相続したい不動産が自分の相続分の範囲を超えている場合

自分の相続分を超える不動産を単独相続するには、他の相続人の同意が必要になります。

したがって、他の相続人が、あなたが自宅の土地建物などの不動産を引き継ぐことに反対している場合には、他の相続人と遺産分割協議をして説得しなければなりません。

特に、他の相続人が、あなたが単独相続したい不動産の価値が、あなたの相続分を超えていることを理由として反対している場合には、次のような対応が必要となります。

- 不動産の時価が自分の相続分の範囲内であることを証明する(不動産の時価の証明)

- 売却すれば費用が発生するのでその分減価されることに理解してもらう(売却費用の説明)

- 相続分を超える部分について代償金を支払うことで同意してもらう(代償金の支払い)

以下、リンクスの弁護士の経験した事例を基にした事例で説明していきます。

長男が住んでいる家を単独相続することに成功した事例

事例の概要

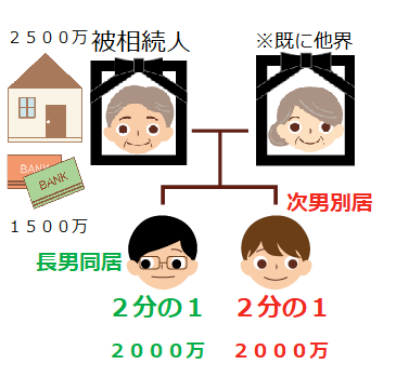

父が死亡して、長男と次男が相続人になりました。長男が住んでいる家(時価不明)と預金(1500万円)の遺産の分割が問題となっています。

長男は、家に住んで父の面倒を見てきたので、住んでいる家を単独相続して、次男には預金を渡したいと考えています。

次男は、住んでいる家の価値は2500万円あるので、家を売却するか代償金として500万円を支払って、2000万円ずつ相続できるようにすべきであると主張しています。

長男が住んでいる家を相続するには?

① 時価の証明

まず、家が2500万円であることを前提となっていますが、家を売却した場合、2500万円で売れるとは限りません。

不動産会社に住んでいる家の査定を取るなどして、次男の説得材料として利用することが考えられます。

本件で住んでいる家の査定を取ったところ、2100万円であることが明らかとなりました。

不動産の査定については、「相続不動産の査定とは?評価額や鑑定の方法を弁護士が解説」をご覧ください。

② 売却費用の説明

不動産の売却には、仲介手数料、譲渡所得税といったコストが発生しますので、手元に残る金額は売却価格より少なくなります。

特に、自宅に住んでいなかった次男は譲渡所得税のマイホーム特例を利用できず課税される可能性が高いので、説得材料として利用することが考えられます。

本件では仲介手数料として売却価格の3%に消費税を加えた69万6000円がかかり、譲渡所得税も100万円以上かかることが明らかになりました。

③ 代償金の支払い

以上のような方法で、不動産の価値を減額しても、なお長男の相続分を超える場合には、相続分を超える部分について代償金を支払うことになります。

本件では次男が不動産の評価を2000万円とすることまでは理解してくれましたが、それ以上の減額は難しいとのことでした。

この場合、長男と次男の相続財産の額を平等にするための代償金は250万円になります。

長男 家(2000万円)-代償金(250万円)=1750万円

次男 預金(1500万円)+代償金(250万円)=1750万円

長男としても遺産分割調停は望まないということでしたので、次男に代償金250万円を支払って、住んでいる家を相続することになりました。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、住んでいる家の単独相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ページトップに戻る